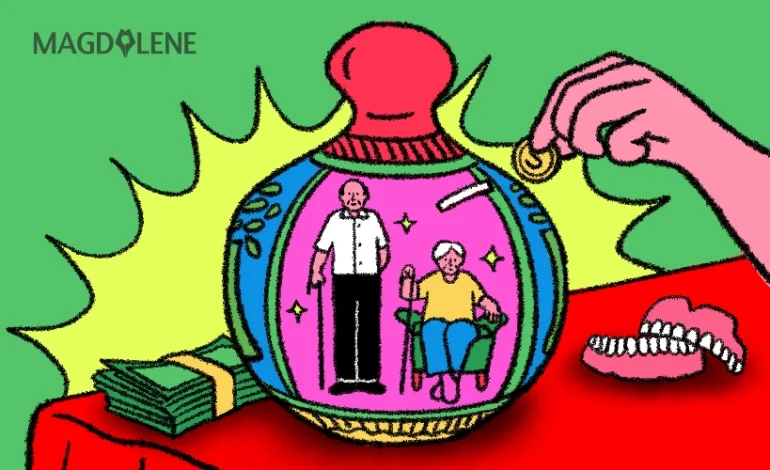

Nabung untuk Masa Tua: Anak Bukan Tabungan Berbunga Otomatis

Kalau saya dapat Rp10.000 setiap kali mendengar nasihat, “Punya anak biar nanti ada yang ngurusin,” mungkin sekarang tabungan saya cukup untuk pensiun di Yogya. Plus, beli alpukat mentega, lalu menatapnya sambil membujuk: “Ayo cepat matang, Nak, Mamak lapar.”

Nasihat itu sering datang dengan wajah penuh kebijaksanaan ala-ala iklan asuransi. Padahal isinya seperti brosur promo: masa depan aman… asal sekarang buka tabungan—dalam bentuk bayi.

Masalahnya, saya lahir di generasi yang sudah lihat ending-nya: orang tua dengan anak banyak tetap antre sendirian di rumah sakit. Anak-anaknya? Ada yang sibuk kerja di kota lain, kuliah di luar negeri, ikut komunitas healing, atau hilang kontak sejak lima tahun lalu karena ikut open trip lintas benua.

Saya paham logika generasi sekarang. Kalau mau aman di hari tua, ya nabung. Bukan bikin anak. Bukan berarti saya anti-anak. Dulu saya juga percaya mitos itu. Bahkan sempat menghitung-hitung: kalau punya anak sekarang, saat saya mulai pikun, dia sudah lulus kuliah. Win-win, pikir saya. Ternyata bisa saja lose-lose: dia sibuk kerja, saya sibuk lupa namanya.

Baca juga: Membacakan Buku untuk Lansia: Literasi yang Menghangatkan dan Menghubungkan Generasi

Mitos sosial yang perlu direvisi

Generasi saya—Gen X—dibesarkan dengan blueprint hidup “paket komplit”: menikah, punya anak, punya karier, lalu pensiun sambil disuapi bubur oleh anak yang penuh bakti. Spoiler alert: blueprint itu banyak yang error.

Dulu, punya anak banyak dianggap strategi bertahan hidup. Satu anak untuk jaga rumah, satu untuk jadi pegawai negeri, satu untuk merantau, satu untuk “ya biar rame aja”. Orang tua seperti admin grup WhatsApp keluarga: berharap semua anggotanya aktif, saling sapa, dan kirim kabar tiap hari. Nyatanya, yang diharap jadi pengurus malah sibuk jadi barista di Medan, yang lain cuma muncul setahun sekali kirim stiker “Selamat Idul Fitri”.

Karena anak itu manusia juga. Mereka punya mimpi sendiri, bisa capek, bisa LDR sama orang tuanya, bahkan bisa enggak balik kampung karena alasan yang tak selalu bisa kita pahami.

Badan Pusat Statistik (2022) menyebut mayoritas lansia di Indonesia hidup mandiri meski punya anak. Di Jepang, sistem lansianya sudah canggih, tapi banyak orang tua justru memilih tinggal sendiri atau di panti jompo. Indonesia punya kisahnya sendiri: berita viral soal lansia yang meninggalkan pesan ke panti jompo, “Kalau meninggal, jangan kabari anaknya.” Aih mak, dendam kali pun.

Baca juga: Investasi 3 Miliar dan Salah Fokus dalam Diskursus Soal Punya Anak

Bayi bukan sistem pensiun

Mari realistis: siapa di antara temanmu yang benar-benar mengurus orang tuanya full-time? Siapa yang justru balik ke rumah karena butuh diurus?

Gen Z banyak yang bilang menikah itu pilihan, punya anak itu opsional, dan masa tua sebaiknya direncanakan dengan strategi keuangan, bukan skrip sinetron. Saya setuju. Masa depan terlalu rumit untuk diandalkan pada bayi yang baru bisa bicara dua tahun setelah lahir.

Bahkan kalau mereka tumbuh jadi dewasa yang penuh kasih, jadwal mereka sering lebih padat dari rapat kabinet: meeting online lima kali sehari, nongkrong sore, atau jadwal komunitas yang “wajib hadir” tiap akhir pekan.

Di desa pun tren berubah. Anak muda lebih sering nongkrong di kafe atau ke bioskop di kota kabupaten. Pulang bawa foto OOTD, bukan oleh-oleh buat orang tua. Bayi itu… ya bayi. Kelak dia juga bisa berkata: “Aku sayang Mamak… tapi aku lagi di Bali sampai tahun depan. Kita video call aja, ya.”

Baca juga: Jangan Jadi Lansia di Indonesia

Merancang masa tua dengan martabat

Merawat orang tua bukan tugas otomatis yang “melekat” pada anak, sama seperti cinta yang tak selalu hadir dalam bentuk suapan bubur. Kadang cinta muncul lewat transfer uang mendadak. Kadang dalam meme kucing jam 2 pagi. Atau kadang dengan pesan singkat: “Mak, sehat-sehat ya. Love seangkasa.”

Maka, penting untuk menggeser perspektif dari ekspektasi menjadi kesadaran bersama. Perawatan yang baik lahir dari kemauan, bukan paksaan; dari saling dukung, bukan utang budi.

Saya tidak mau anak muda merasa bersalah karena tak bisa jadi perawat ideal. Dan saya juga tidak mau orang tua berharap anak-anaknya jadi versi upgrade dari suster pribadi. Yang kita butuhkan adalah perawatan mutual, yang hadir bukan karena wajib atau utang budi, tapi karena sayang.

Itu sebabnya, daripada hanya berharap pada anak, saya ingin kita mulai bicara soal tabungan. Menabung untuk masa tua tidak hanya soal uang. Menabung relasi berarti menjaga hubungan baik dengan keluarga, teman, dan komunitas. Menabung martabat berarti memastikan kita bisa tetap mandiri sejauh mungkin. Dan tentu, menabung kemandirian finansial akan memberi ruang bagi kita untuk membuat pilihan sendiri di hari tua.

Saya membayangkan masa tua di mana saya bisa merawat diri sendiri. Bangun pagi tanpa buru-buru, tidak khawatir beras habis, punya kebun kecil berisi sayur, bunga, dan cabe rawit yang entah kenapa selalu mati tiap dua minggu.

Saya ingin bisa jalan kaki ke warung, ngobrol sebentar dengan tetangga, lalu duduk sore di kursi plastik sambil menyeruput kopi. Tanpa harus menjawab pertanyaan, “Anaknya kapan pulang, Mak?”

Kalau suatu hari anak saya menyuapi bubur dengan cinta, itu bonus. Kalau tidak? Tak masalah. Saya masih punya sendok, playlist musik meditasi, dan tekad untuk pulang ke rumah sendiri—bukan ke rumah orang lain.

Ilustrasi oleh Karina Tungari