Kisah Novita Yuliana Yewen Advokasi Kekerasan Gender ke Orang Terdekat

Banyak bentuk kekerasan tidak selalu hadir sebagai peristiwa luar biasa. Sebagian justru tumbuh dari kebiasaan, dilihat berulang, lalu dianggap normal.

Novita Yuliana Yewen, 23, baru menyadari hal itu setelah merantau ke Jakarta. Mahasiswa semester akhir Program Studi Teknik Sipil Universitas Kristen Indonesia (UKI) asal Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya ini tumbuh di lingkungan keluarga besar dan komunitas yang rapat—tempat kekerasan kerap terjadi tanpa pernah benar-benar dipertanyakan.

“Sejak kecil, saya melihat banyak kasus KDRT karena tinggal berdampingan dengan tetangga, om, tante. Kasus KDRT itu kayak hal biasa,” kata Novita kepada Magdalene.

Kekerasan hadir sebagai bagian dari keseharian. Tidak ada istilah, tidak ada pembahasan, apalagi keberpihakan pada korban. Yang ada hanya penerimaan diam-diam.

Jarak dengan kampung halaman membuat Novita mulai melihat ulang pengalaman hidupnya sendiri. Di Jakarta, ia bersentuhan dengan diskursus yang sebelumnya asing: gender, kekerasan seksual, ketidakadilan. Media sosial menjadi pintu masuk, sekaligus cermin.

“Selama ini isu-isu itu melekat sekali dengan kami di Tambrauw, tapi dulu saya tidak punya bahasa untuk menjelaskannya,” ujarnya.

Kesadaran itu tidak datang tiba-tiba. Ia muncul sebagai benturan antara pengalaman lama dan pengetahuan baru—antara yang dulu dianggap wajar dan yang kini terasa bermasalah.

Baca juga: Ghevin Agung Nugraha: Perjalanan Lawan Stigma hingga Advokasi ke Sesama Lelaki

Advokasi yang Tidak Selalu Disambut

Sebagai mahasiswa perantau, Novita bergabung dengan Ikatan Pelajar Mahasiswa Tambrauw (IPMT). Awalnya, organisasi ini menjadi ruang bertahan hidup di kota yang asing. Namun belakangan, IPMT juga menjadi ruang awal advokasinya.

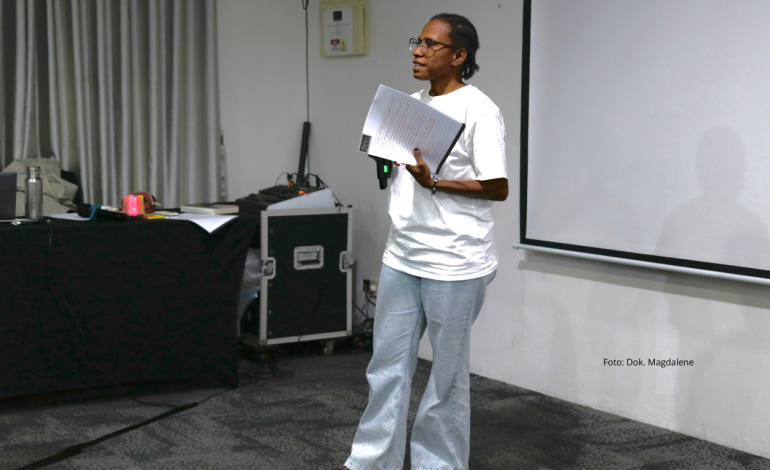

Setelah mengikuti Youth Leadership Camp (YLC) yang diselenggarakan Magdalene, Novita mulai mengajak teman-temannya berdiskusi soal gender. Ia tidak memulai dari konsep besar, melainkan dari cerita sehari-hari: pembagian peran di rumah, relasi dalam keluarga, hingga pengalaman kekerasan yang kerap disembunyikan.

Dari diskusi itu, satu pola berulang muncul: perempuan memikul beban lebih, sementara ketimpangan dianggap lumrah.

Namun upaya itu tidak selalu diterima. Banyak laki-laki menolak terlibat dengan alasan klasik: isu gender adalah urusan perempuan. Ketika diskusi berlanjut ke pembagian peran dan relasi kuasa, penolakan berubah menjadi defensif.

Di sejumlah wilayah Papua, praktik mas kawin sering dijadikan pembenaran. Mas kawin yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah kerap ditafsirkan sebagai bentuk “kepemilikan”.

“Mereka bilang kan sudah bayar mas kawin, sehingga apa pun yang mereka lakukan ke istri itu sudah hak mereka,” kata Novita.

Padahal, pemaknaan ini menyimpang dari makna budaya Papua itu sendiri. Mengutip laporan Jubi, Guru Besar Antropologi Universitas Cenderawasih Prof. Dr. Fredrik Sokoy menegaskan bahwa mas kawin adalah simbol penghormatan dan perluasan kekerabatan, bukan alat penundukan perempuan.

Namun dalam praktik sosial, tafsir yang keliru justru dipakai untuk melanggengkan relasi kuasa.

Baca juga: Annisa Emery Manik: Perempuan Tuli Penggerak Advokasi Gender Inklusif

Bertahan di Ruang yang Tidak Ramah

Tantangan juga datang dari kampus. Di jurusan teknik sipil yang masih didominasi laki-laki, Novita kerap merasa suara perempuan tidak dianggap penting. Pendapatnya sering diabaikan dalam diskusi.

Di sisi lain, ia juga bergulat dengan keraguan personal. Ia sadar masih belajar, masih mencari pijakan dalam advokasi. Ada kalanya ia merasa belum cukup tahu untuk bicara lantang.

Namun pengalaman di sekitarnya membuat diam terasa mustahil.

Novita menyaksikan bagaimana korban kekerasan justru tidak mendapat dukungan. Dalam satu kasus, seorang anak yang mengalami pelecehan seksual di lingkar keluarga sendiri justru menjadi bahan pembicaraan, bukan penerima empati.

“Saya sedih melihat bagaimana korban sering tidak di-support. Orang-orang lebih memilih membicarakan daripada mendukung,” ujarnya.

Di titik itulah, keberanian Novita bertahan. Bukan karena ia merasa paling paham, tetapi karena ia melihat betapa normalisasi kekerasan masih bekerja di sekitarnya.

“Di Papua, perempuan sering diremehkan dan tidak dihargai. Itu yang jadi semangat saya untuk berani bicara,” kata Novita.

Kesadaran memang datang terlambat. Namun bagi Novita, mengenali kekerasan sebagai masalah adalah langkah pertama untuk tidak lagi menganggapnya biasa.

Baca juga: Redyadivka Ariarafa: Bicara Soal Perempuan Tanpa Jadi “Ngab-ngab Paling Woke”

Bertahan di Tengah Keraguan

Tantangan lain datang dari kampus. Di jurusan teknik sipil yang masih didominasi laki-laki, Novita kerap merasa pendapat perempuan dianggap sebelah mata. Dalam diskusi kelas, suaranya tidak selalu dianggap penting.

Di organisasi pun, keraguan sering muncul. Novita sadar ia masih berada di tahap awal perjalanan advokasinya. Ada kalanya ia merasa belum cukup tahu, belum cukup pantas bicara.

Namun justru di situlah alasan untuk bertahan tumbuh.

Ia melihat bagaimana perempuan di sekitarnya masih diremehkan, bagaimana ketimpangan dianggap wajar, dan bagaimana korban kekerasan justru sering disalahkan.

“Saya sedih melihat bagaimana korban sering tidak di-support. Ada cerita tentang seorang anak yang mengalami pelecehan seksual di keluarganya sendiri, tapi justru tidak mendapat dukungan. Orang-orang lebih memilih membicarakan daripada mendukung,” katanya.

Pengalaman-pengalaman itu menguatkan satu keyakinan: diam bukan pilihan.

“Di Papua, perempuan sering diremehkan dan tidak dihargai. Itu yang jadi semangat saya untuk berani bicara,” ujar Novita.

Ia tahu perubahan tidak datang cepat. Namun selama masih ada ruang untuk belajar, mendengar, dan saling menguatkan, ia memilih bertahan.

Karena bagi Novita, kesadaran—meski datang terlambat—selalu layak diperjuangkan.