Arti Ingatan dan Kematian Penyintas 1965 dalam Dokumenter ‘Eksil’

Apa yang kamu bawa setelah menonton Eksil, selain tangismu?

Dalam ulasannya (2021) tentang You and I, Adrian Jonathan Pasaribu menyebut dokumenter itu sebagai film keseratus tentang 1965 yang pernah ia tonton.

Dalam catatan Adrian, film-film 1965 dibagi jadi enam kategori: propaganda, seperti Operasi X (1968) dan Pengkhianatan G30S PKI (1984); Film penyintas, seperti Puisi Tak Terkuburkan (1999); Narasi penculikan, penghilangan, dan pembunuhan massal, seperti Mass Grave (2002) dan Djejak Darah (2004); Film jurnalistik bercorak sosio-politik 1965, seperti Shadow Play (2002) dan Saya Rasa Itu Sulit untuk Dilupakan (2003); Lalu, film dengan sudut pandang aktor genosida dalam Act of Killing (2012) dan On the Origin of Fear (2015); Dan yang terakhir film dengan wacana rekonsiliasi seperti Sowan (2014) dan Bangkit dari Bisu (2016).

Meski belum menonton sebanyak Adrian, saya sepakat bahwa cerita tentang penyintas adalah kategori dengan film terbanyak. Setidaknya itu yang terpapar pada saya, generasi milenial ujung. Eksil, film dokumenter garapan Lola Amaria masuk dalam kategori ini. Saat menonton, tak banyak informasi baru yang saya dapatkan kecuali detail-detail kecil para narasumber di dalam film.

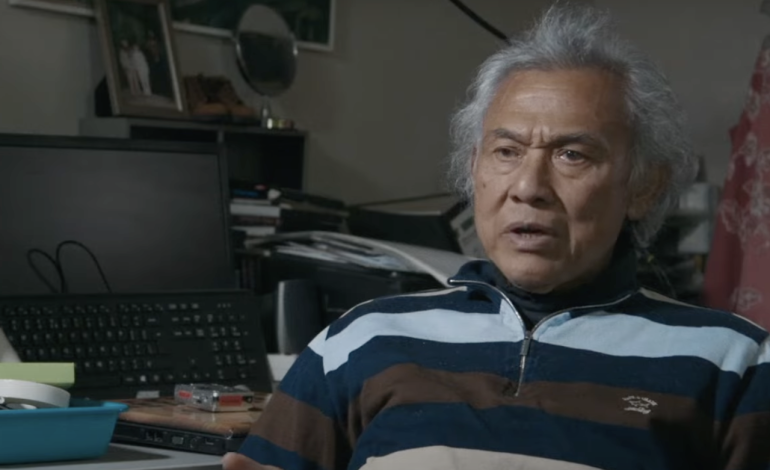

Semisal, cerita Asahan Aidit yang sempat pulang ke Bangka barang dua hari, sebelum “diusir” keluarga sendiri dan “ditakut-takuti” tentara; Atau bagaimana Samardji mendedikasikan hidupnya merekam arsip-arsip penting tentang generasi mereka dan sejarah yang berusaha “dilenyapkan” negara.

Sisanya, Eksil bercerita tentang satu generasi intelektual yang ditelantarkan negara karena dituduh simpatisan Sukarno dan ditempeli label komunis. Cerita-cerita tentang dampak tangan besi diktator Soeharto dan rezim Orde Baru pada satu kelompok dan keturunan mereka, utuh hadir di sana. Lengkap dengan segala lapisan trauma kolektif yang dijabarkan Lola dengan sabar dan dingin.

Kesan mengulang-ulang cerita ini, buat saya bukan cuma jadi hal paling menarik dari Eksil. Ia sekaligus fakta yang paling bikin bergidik. Bukan cuma nangis sesenggukan karena ikut meratapi nasib tak adil yang diterima para tokoh di dalamnya, saya juga merasa seperti ditampar kembali–keras sekali–untuk ingat bahwa kerja keras negara ini mengubur sejarahnya betul-betul mengerikan.

Baca juga: Misteri Surat Sakti Supersemar yang Lahirkan Orde Baru

Generasi yang Terputus, Generasi yang Diingatkan Terus-menerus

Heboh Surat dari Praha, film fiksi bikinan Angga Dwi Sasongko, belum terlalu jauh buat saya. Saat rilis 2016 lalu, ia dirayakan media sebagai film progresif dan berani. Keriuhan yang perlu, tapi keliru.

Di sana ada karakter Jaya, diperankan Tio Pakusadewo, seorang petugas kebersihan di gedung pertunjukan yang dulunya dikirim pemerintahan Sukarno belajar kajian nuklir di Praha. Lewat kisahnya, kita belajar tentang sejarah Mahasiswa Ikatan Dinas (MAHID), sekelompok mahasiswa 60-an yang diberi beasiswa ke luar negeri, tapi tak boleh kembali. Dalam interviewnya dengan BBC Indonesia, Angga bilang bahwa filmnya memang sengaja ingin bercerita tentang “orang-orang yang jadi komunis padahal bukan komunis.” Menurutnya, cerita itu tak banyak yang mengangkat.

Dalam Eksil, sepuluh narasumber utamanya adalah para MAHID. Meski sempat dipopulerkan Surat dari Praha, eksistensi para eksil ini nyatanya tetap terasa seperti “sesuatu yang baru diungkap”. Sesuatu yang “tak banyak yang mengangkat”, seperti kata Angga. Padahal jarak rilis antara keduanya belum sampai sepuluh tahun.

Orang-orang yang menangis, lalu mempromosikannya di media sosial memang menyebut dokumenter ini “penting”, “jangan dilewatkan”, bahkan menyebarkan bioskop-bioskop yang masih menayangkannya. Namun, euforia yang dibangun atas Eksil masih serupa dengan yang hadir saat Surat dari Praha tayang. Ini menggambarkan bahwa generasi yang terputus dari 1965 itu masih ramai, bahwa mereka masih harus diingatkan terus-menerus.

Pilihan Lola Amaria mengemas Eksil dengan cara bertutur laporan perjalanan jadi terasa cocok. Tugas Eksil sebagai penyambung lidah sejarah yang dikubur penguasa telah berhasil. Lewat perspektif penyintas, ia lulus masuk kategori film-film bertema 1965 yang mengampanyekan menolak lupa.

Kehadiran Eksil sekaligus jadi penanda bahwa kekuatan negara meredam ingatan para penyintas masih kuat. Secara implisit ia terasa dalam kekagetan orang-orang yang merasa isu ini masih jauh karena akses yang terbatas. Atau bagaimana distributor bioskop besar baru merasa perlu memperbanyak layar Eksil saat jumlah tiket terjual bertambah. Secara lebih terang, kekuatan represif itu tergambar dari larangan tayang yang terjadi di sejumlah tempat. Seperti yang terjadi di Samarinda, akhir Februari lalu.

Baca juga: Bayang-bayang Stigma ‘Anak PKI’ Generasi 90-an

Tak Takut pada Komunisme, Meski Cuma Sepintas Lalu

Usaha keras untuk membungkam itu sebetulnya tak mengherankan.

Selama lebih dari tiga puluh tahun, nyaris mustahil bisa membicarakan peristiwa 1965 secara terbuka, apalagi kritis. Rekonstruksi sejarah yang dilakukan Soeharto, salah satunya lewat Supersemar dan Pengkhianatan G30S PKI bikinan sutradara Arifin Noer, berhasil mengantagonisasi komunis dan komunisme. Peristiwa 1965 ditulis ulang Orde Baru sebagai upaya penyelamatan Indonesia dari ideologi tersebut. Seolah-olah ia adalah hantu, harus ditakuti dan tak boleh ada.

Lantas, film-film 1965 yang hadir setelah 1998, hadir merekonstruksi ulang sejarah itu. Terutama film-film yang bicara lewat perspektif penyintas pembantaian.

Lewat penyintas, kita diingatkan lagi, bahwa korban sebenarnya bukan tentara atau negara, seperti yang dipropagandakan rezim Soeharto. Melainkan, para mahasiswa eksil, buruh tani, seniman Lekra, anggota Gerwani, alumni Pulau Buru, dan keluarga mereka yang dibantai. Termasuk simpatisan Sukarno, simpatisan PKI, atau bahkan anggota PKI sendiri.

Kelompok terakhir ini sering kali luput turut dibela, terutama dalam karya-karya populer yang mengangkat tema 1965.

Seperti dalam Surat dari Praha. Angga bilang dalam interview yang sama, ia sengaja mengambil “narasi kecil di tengah”. Baginya, penting untuk mengkategorikan korban-korban 1965, terutama mereka yang sebetulnya bukan PKI dengan mereka yang dituduh PKI. Dalam Surat dari Praha, ada adegan yang memperjelas status Jaya sebagai “bukan PKI”. Mempertegas ini penting bagi Angga untuk memperlihatkan bahwa Jaya adalah korban yang tidak berbahaya.

Di saat bersamaan, narasi-narasi itu sebetulnya keliru karena mengisyaratkan bahwa PKI dan komunis memang tak apa dibantai.

Baca juga: 5 Hal Seputar Peristiwa 1965 yang Sungkan Kamu Tanyakan

Nada serupa juga terasa misalnya dalam Pulang oleh Leila Chudori dan Amba oleh Laksmi Pamuntjak.

Henri Chambert-Loir dalam “PKI Stroganoff: Leila Chudori’s Novel Pulang”, menyebut Leila, dalam upayanya menulis tentang orang-orang eksil, “telah melakukan penindasan terhadap semua karakteristik mereka.” Karakteristik-karakteristik yang bahkan belum diterima Indonesia hari ini. Kritik itu datang karena Pulang, tampaknya dengan sengaja juga ingin fokus pada mereka yang “dituduh PKI”, seperti maksud Angga Dwi Sasongko.

Sementara dalam Amba Ingin Pulang tapi Takut Jadi Komunis, Alwi A Ardhana menulis kritik yang kurang lebih sama. Menurutnya, Amba dan Pulang sama-sama telah memisahkan korban 1965 menjadi: Mereka yang dituduh PKI dan PKI betulan.

“Orang-orang PKI yang jadi korban kekerasan negara hanyalah segerombolan fundamentalis yang tak mengerti apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Jadi, sebagai konsekuensi logisnya, pembalasan yang mereka rasakan memang setimpal. Begitulah nada yang saya rasakan di kedua novel itu,” tulis Alwi.

Meski hanya fokus pada para MAHID, Eksil punya poin lebih progresif ketimbang Surat dari Praha atau karya-karya populer lain yang pernah mengangkat 1965.

Setidaknya, Lola melempar pertanyaan tentang lambang palu arit yang ditakuti satu bangsa, terutama pasca 1965. Narasi mereka “yang dituduh PKI” memang hadir juga dalam Eksil, tapi keberpihakan pada korban PKI betulan juga muncul lewat dialog Pak Samardji, yang bunyinya kurang lebih: “Kalaupun komunisme itu salah, apa boleh membantai para pengikutnya? Ya, tetap tidak boleh dibantai, dibunuhi seperti itu. Negara salah kalau begitu.”