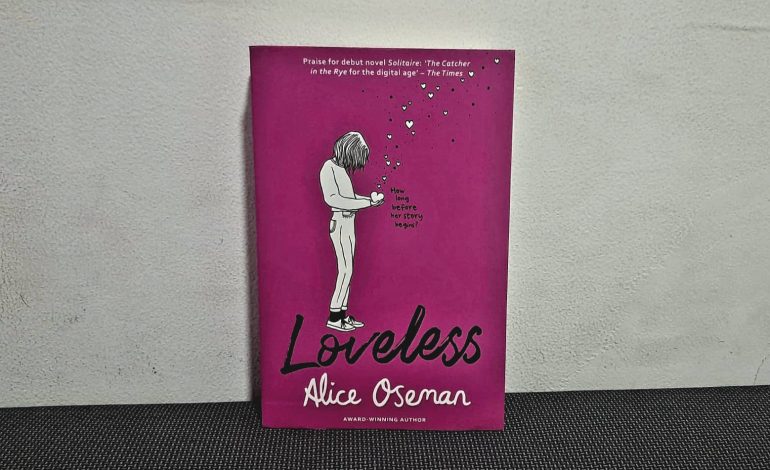

‘Loveless’: Cerita Aromantis dan Aseksual yang Dipinggirkan Masyarakat dan Komunitas Queer

Sebagai remaja berusia 18 tahun, Georgia Warr merasa “tertinggal” di antara teman-temannya. Mereka pernah pacaran, ciuman, dan berhubungan seks. Sedangkan Georgia belum pernah.

Teman-temannya pun terkejut, mendengar Georgia punya pengalaman nol terkait seksualitas. Mereka mendorong Georgia berciuman dengan laki-laki yang “ditaksir” selama tujuh tahun, bahkan meyakinkan Georgia untuk berpacaran begitu masuk kuliah.

Saat menjadi mahasiswa baru, Georgia pun merasa terdesak untuk mengencani seseorang. Untuk memenuhi keinginan itu dan punya kehidupan kampus yang “normal”, Georgia mencoba beberapa cara: Berteman dengan orang-orang baru, ikut komunitas, pergi clubbing, dan dikenalkan pada laki-laki di kelab.

Puncaknya saat berkencan dengan Jason, sahabatnya, persahabatan yang dijalin tujuh tahun seketika rusak. Situasinya, Jason naksir pada Georgia dan merasa dikhianati, lantaran dimanfaatkan sebagai eksperimen untuk mengeksplorasi seksualitas.

Sampai akhirnya Georgia bergabung dengan Pride Soc—komunitas queer di kampus, dan bertemu dengan Sunil, ketua komunitas tersebut yang adalah seorang aseksual. Dari situ, Georgia mulai mengeksplorasi seksualitas sebagai aromantis dan aseksual sekaligus menyembuhkan traumanya.

Lewat karakter Georgia, penulis Loveless (2020), Alice Oseman, memotret masyarakat kita yang cis-allo-heteronormatif. Anggapannya, setiap orang hidup berpasangan dan punya hasrat seksual. Bahkan, keberadaan pasangan dianggap jadi tolok ukur individu merasa utuh, baik secara romantis maupun kasual.

Sebenarnya, realitas itu juga dipengaruhi oleh minimnya populasi aromantis dan aseksual di masyarakat. Di situsnya, komunitas Asexual Visibility and Education Network (AVEN) menyebutkan, populasi aseksual hanya satu persen. Sama jumlahnya dengan populasi aromantis di Amerika Serikat, yang dijelaskan oleh Emily Lund, dkk. lewat risetnya pada 2016.

Ini menjelaskan penggambaran karakter Georgia, yang sempat menginternalisasi pandangan cis-allo-heteronormatif—bahwa suatu saat ia akan punya pasangan. Ditambah sedikitnya representasi aromantis dan aseksual di media, serta marginalisasi di komunitas queer sendiri.

Baca Juga: Apa itu Aromantisme: Tak Tertarik pada Semua yang Serba Romantis

Aromantis dan Aseksual yang Dipinggirkan oleh Komunitas Queer

Loveless menampilkan marginalisasi aromantis dan aseksual lewat karakter Sunil Jha, ketua Pride Soc yang mengidentifikasi diri sebagai homo-romantis aseksual. Sejak kepemimpinannya, Pride Soc menjadi ruang aman yang inklusif bagi queer. Enggak hanya itu, Sunil pun dengan bangga menunjukkan identitasnya, dengan memakai pin bendera aseksual.

Sayangnya, upaya Sunil merangkul queer di kampus enggak didukung oleh Lloyd, laki-laki cis-homoseksual kulit putih, yang pernah memimpin Pride Soc. Ia justru mengatur siapa saja yang boleh bergabung di Pride Soc, sekaligus menentang jika komunitas ini melibatkan aseksual dan bigender. Menurut Lloyd, kedua identitas seksual tersebut sebatas istilah yang ada di internet. Dan Pride Soc “terlalu inklusif” di bawah kepemimpinan Sunil—membuat Lloyd ingin kembali bergabung ke jajaran eksekutif komunitas.

Karakter Lloyd mencerminkan diskriminasi di internal komunitas queer, yang seharusnya saling mendukung, menerima, dan menghargai. Karena itu, dalam obrolan bersama The Queerness, Oseman mengatakan, ia berusaha menyampaikan permasalahan ini lewat dinamika relasi Sunil dan Lloyd.

“Supaya orang-orang menyadari ini bentuk diskriminasi dan bisa melawannya,” jelas Oseman.

Perihal menerima diskriminasi dari komunitas queer juga dialami jurnalis Magdalene, Jasmine Floretta. Dalam tulisannya, Jasmine menceritakan bagaimana teman-teman queer menginvalidasi perasaan dan pengalamannya saat melela. Misalnya menilai bahwa yang dialami hanyalah fase, Jasmine belum membuka diri, atau bertemu orang yang tepat.

Diskriminasi terhadap aromantis dan aseksual sebenarnya dilatarbelakangi oleh compulsory sexuality yang langgeng di masyarakat. Konsep ini menilai, setiap “orang normal” punya ketertarikan romantis atau seksual terhadap orang lain, sehingga mereka akan menjalin relasi romantis yang eksklusif dan menikah. Atau sekadar berhubungan seks secara kasual.

Sementara orang-orang yang enggak punya hasrat seksual ataupun hidup berpasangan, berarti “enggak sehat” atau cuma berbohong. Dampaknya, mereka kehilangan pengalaman berharga dalam hidup.

Padahal, aromantis dan aseksual merupakan spektrum sehingga setiap orang punya pengalaman berbeda. Ada yang enggak tertarik berhubungan romantis dan seks, misalnya. Ada juga yang tertarik setelah memiliki kedekatan emosional.

Banyak yang tak sadar, compulsory sexuality bisa menghapus identitas aromantis dan aseksual lantaran dianggap enggak valid. Contohnya saat Georgia mengeksplorasi identitas seksual. Ia sempat merasa enggak pantas bergabung dengan Pride Soc karena bukan seorang lesbian, gay, biseksual, atau transgender. Justru sambutan Sunil sebagai teman sekaligus ketua Pride Soc, yang membuat Georgia belajar menerima identitasnya.

Baca Juga: Cerita Orang Aseksual Menjalin Hubungan Romantis

Hubungan Platonik Bagi Aromantis dan Aseksual

Masyarakat cis-allo-heteronormatif punya stereotip terhadap aromantis dan aseksual, yaitu enggak cukup merasakan kasih sayang karena enggak punya pasangan. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan, hubungan romantis adalah yang utama ketimbang pertemanan. Padahal, orang-orang aromantis dan aseksual punya kapasitas lebih untuk memaknai hubungan platonik.

Layaknya relasi romantis, bagi aromantis dan aseksual, hubungan platonik juga sesuatu yang penting dalam hidup mereka. Relasi ini berlandaskan kejujuran, kasih sayang, saling mendukung dan memahami—yang kemudian membentuk ikatan emosional.

Baca Juga: ‘We Have Always Been Here’: Saya Queer, Saya Muslim, dan Saya Bangga

Hal itu ditampilkan Oseman lewat persahabatan Georgia dengan teman-temannya. Selain punya rutinitas nonton film dan makan pizza, mereka membentuk komunitas teater baru di kampus, menampilkan pementasan bersama, hingga saling membantu mengeksplorasi seksualitas.

Bagi Georgia, teman-teman adalah sumber kebahagiaan di tengah kesulitan yang dihadapi. Saat belajar menerima bahwa hidupnya enggak akan seperti film romcom yang selama ini didambakan, Georgia merasakan kebahagiaan dan cinta kasih tak terhingga dari teman-temannya.

Dukungan itulah yang membantu Georgia bisa menerima, dan mengapresiasi diri sebagai aroseksual dan aseksual. Meski keluarga dan lingkungan punya ekspektasi agar Georgia berpasangan.