SDG Talks: Korban KBGO Lakukan Sensor, Batasi Aktualisasi Diri

Sebagai seorang gamer profesional (pro player) perempuan alias atlet e-sports perempuan, Monica “Nixia” Carolina mengatakan ia kenyang mendapatkan pelecehan seksual di sektor yang didominasi laki-laki itu.

Komentar-komentar seksis kerap mendekatinya, seperti saat Nixia dan timnya mengunggah foto mereka mengenakan kaos dan celana pendek sebagai seragam tim.

“Warganet pada komentar, padahal hot pants (yang kami pakai) juga masih sopan. Kata mereka ‘Mbak ini gamer apa SPG,’ atau ‘Mbak-nya jualan paha, ya’,” ujar Nixia dalam webinar “SDG Talks-What Women Want: Cyber Safety” yang diselenggarakan UNDP Indonesia dan Magdalene (8/12).

Menanggapi komentar-komentar tidak pantas seperti itu, Nixia biasanya memblok akun-akun mereka. Meskipun memilih tidak menghiraukan warganet semacam itu, dia mengaku hal tersebut berdampak pada kepercayaan dirinya. Ia juga merasa harus berhati-hati dan memilih kostum yang lebih tertutup sebelum melakukan turnamen.

“Padahal ini kostum dan bukan menampilkan fisik. Kami tampilkan prestasi kita untuk turnamen game,” ujar Nixia.

Baca juga: Pro Player Perempuan: Selain Jago, Harus Cantik

Apa yang dialami Nixia sebagai pro player perempuan juga dirasakan oleh banyak perempuan lainnya di dunia maya. Menurut aktivis perempuan Rika “Neqy” Rosvianti, komentar dari media sosial yang menyasar identitas dan ekspresi gender perempuan dengan wujud penyerangan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi, di ranah daring adalah bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

“KBGO menyerang tubuh perempuan yang seharusnya tidak dipandang seperti itu. Penyebabnya, konstruksi gender mengharuskan bagaimana cara perempuan ‘baik-baik” berpakaian. Apalagi ada kerentanan Mbak Nixia yang aktivitas online-nya lebih banyak,” ujar Neqy, yang juga pendiri perEMPUan, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam advokasi soal kekerasan seksual di ruang publik.

Respons Nixia dalam bentuk sensor diri, menurutnya adalah sebuah paradoks karena kesalahan ada di tangan pelaku, bukan korban. Sensor diri ini mengakibatkan pembatasan dan menyulitkan aktualisasi diri, sementara pelaku terus melakukan kekerasan karena tidak ada perlawanan

“Kesalahan ada pada pelaku kekerasan dan korban tidak melakukan apa pun. Self censorship adalah respons saking tidak adanya mekanisme yang mampu membuat kita merasa nyaman,” kata Neqy.

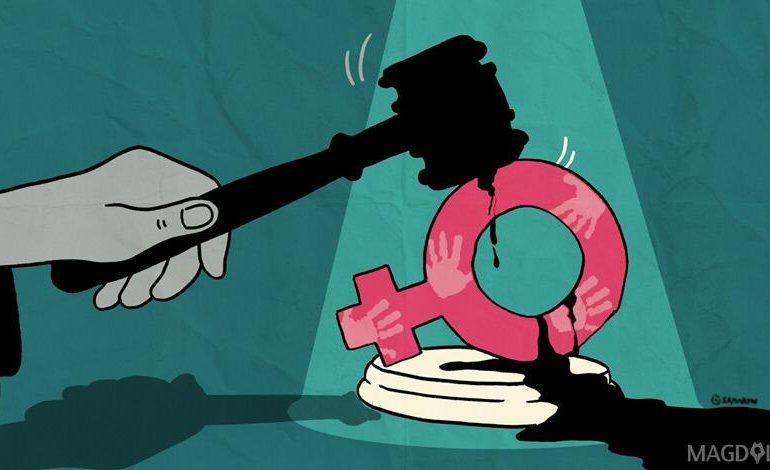

Hukum tentang kekerasan seksual belum memadai

Di Indonesia belum ada aturan hukum yang secara komprehensif menangani kekerasan seksual. Ada tiga aturan hukum yang menjadi rujukan kasus kekerasan seksual, yakni Undang-Undang Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Jadi tidak ada aturan hukum untuk korban usia di atas 18 tahun, belum menikah, dan tidak terjerat sindikat perdagangan manusia. Ada irisan dalam rentang usia 18 sampai 34 tahun yang tidak terlindungi hukum dan mampu mengalami kerentanan online berlapis karena aktivitas berpusat di dunia maya,” kata Neqy.

Baca juga: Mengapa Indonesia Perlu UU Penghapusan Kekerasan Seksual

Ada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal pemerkosaan dan pencabulan, tetapi definisinya sempit dan tidak memfasilitasi kasus KBGO.

“Untuk itu perlu fokus dan kenapa perlu aturan yang melindungi baik dari tataran negara, institusi, atau aplikasi,” ujarnya.

Lulu Muhammad, National Project Coordinator Restore Project UNDP Indonesia, mengatakan bahwa UNDP telah menyusun standard operating procedure (SOP) untuk membantu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama masa pandemi.

“Kami bekerja sama dengan pemangku kepentingan seperti Kapolda, rumah sakit daerah, dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) untuk mendukung dan memfasilitasi penyintas kekerasan baik dari segi pengaduan dan perlindungan,” ujar Lulu.

Selain itu, UNDP berupaya dalam peningkatan kapasitas perlindungan online serta melakukan dukungan secara fisik dengan menyediakan alat pelindung diri (APD) agar ketika penyintas melakukan pelaporan kasus mereka merasa nyaman.

“Ini penting karena kita tidak mau memberikan dukungan tapi malah meningkatkan risiko COVID-19. Jadi ini mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Komisaris Besar (Pol) Reinhard Hutagaol, Kepala Subdirektorat Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, menyarankan agar masyarakat yang merasa terganggu melakukan proses tangkap layar untuk dijadikan alat bukti.

“Kami membuka akses untuk masyarakat yang terganggu dengan hal seperti itu dan bisa melapor ke polisi siber dan polisi daerah (Polda). File di-screenshot, disimpan dan kemudian dikembangkan untuk investigasi pelaku,” jelasnya.

Pentingnya literasi digital

Banyak perempuan yang menggunakan internet untuk mengekspresikan diri, berbagi karya, dan berkomunikasi. Di sisi lain, banyak di antaranya yang menjadi korban juga karena kurangnya pemahaman mengenai cara berinteraksi secara aman di ranah online. Literasi digital dan pemahaman tingginya kerentanan saat mengunggah konten sarat informasi pribadi di media sosial masih sangat rendah, ujar Dessy Septiane, Public Policy Manager di Facebook Indonesia.

“Laporan tahunan Mobile Gender Gap dari organisasi yang merepresentasikan kepentingan operator seluler seluruh dunia, Global System for Mobile Communications (GSMA), menunjukkan perlu ada program pelatihan literasi digital bagi perempuan untuk meningkatkan kesadaran soal keamanan digital,” ujarnya dalam webinar yang sama.

Edukasi tentang cara menciptakan ruang online yang aman dan nyaman bagi semua orang menjadi sangat mendesak, terlebih ada peningkatan jumlah pelaporan soal KBGO di tengah pandemi COVID-19.

Catatan Tahunan (Catahu) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) selama Maret hingga Oktober menunjukkan adanya 695 laporan kasus KBGO, naik dari 291 kasus pada 2019.

Baca juga: Survei: Pelecehan Seksual di Tempat Kerja Pindah ke Dunia Maya di Tengah Pandemi

Dessy mengatakan, Facebook sebagai platform media sosial ingin menjadi tempat aman untuk saling terhubung dan berkomunikasi.

“Kami tahu bahwa perempuan mengalami tingkat pelecehan yang tidak proporsional di dunia maya dan bagi kami itu adalah hal yang tidak kami inginkan terjadi,” ujarnya.

Upaya literasi digital dilakukan Facebook lewat portal yang bertujuan untuk menghentikan sextortion (pemerasan seksual) serta perundungan.

Sophie Kemkhadze, Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, mengatakan perempuan dan anak perempuan sudah lama menjadi target dan ada tugas untuk membuat dunia menjadi inklusif.

“Menjadi tanggung jawab bersama dalam solidaritas untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Terlebih menciptakan ruang aman bagi perempuan di dunia maya selama pandemi,” ujarnya.