Survei Never Okay Project: Ratifikasi ILO 190 Kunci Cegah Kekerasan Dunia Kerja

Melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman adalah hak semua pekerja. Sayangnya, mereka masih harus menghadapi kekerasan dari para kolega.

“Intan” misalnya, pekerja di perusahaan swasta di Jakarta menceritakan pengalaman pahitnya di kantor kepada BBC Indonesia. Ia masih ingat bagaimana atasannya mencaci maki, melempar dokumen, dan melakukan sejumlah kekerasan fisik lainnya.

“Emosi atasan saya semakin parah. Dia toyor jidat saya dan bilang, ‘Gob**k lo ya,’,” ujar Intan. Bahunya juga didorong ke belakang sampai menyentuh dinding. Lebih dari itu, ia tidak diizinkan pulang sampai shift selesai pukul 10 malam.

“Awas lo ya, lo enggak boleh pulang. Pokoknya shift-nya sampai jam 10, sampai jam 10 lo di sini. Dasar baj****n,” kata Intan, menirukan atasannya yang menghubungi lewat sambungan telepon.

Baca Juga: Perjuangan Belum Selesai, Kita Masih Butuh Ratifikasi ILO 190

Perlakuan yang diterima Intan di tempat kerjanya, merupakan satu dari banyaknya kekerasan yang terjadi. Dalam survei yang dilakukan International Labour Organization (ILO) dan Never Okay Project pada 2022, 70,81 persen pekerja pernah menjadi korban kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Bahkan, banyak korban mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan dan pelecehan.

Hal itu tercerminkan pada peristiwa yang menimpa Intan. Ia menerima kekerasan psikologis lewat penghinaan yang diutarakan atasannya, sekaligus kekerasan fisik.

Kejadian serupa juga terjadi pada MS, pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Masih segar di ingatan kita, bagaimana sejumlah koleganya melakukan kekerasan seksual, dan perundungan sejak 2012.

MS dipukul, dicaci maki, dikeroyok, dan dipaksa membelikan makanan untuk para pelaku. Bahkan, perlakuan yang diterimanya semakin parah. Pada 2015, MS ditelanjangi dan buah zakarnya dicoret-coret menggunakan spidol.

Kedua peristiwa di atas menunjukkan, kekerasan di dunia kerja secara spesifik berlangsung di kantor atau ruangan kerja. Namun, kenyataannya tidak demikian. ILO dan Never Okay Project mencatat, media, industri kreatif, dan seni menjadi sektor kerja yang paling tinggi dalam terjadinya kekerasan. Tepatnya ada 70 persen korban dari total 100 responden.

Dalam Semua Bisa Kena: Diskusi dan Peluncuran Survei Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja Indonesia 2022, Hannah Al Rashid aktor dan United Nations (UN) Indonesia SDG Mover for Gender Equality mengamini angka tersebut. Menurutnya, korban di industri media, kreatif, dan seni pun dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan.

Salah satunya kejadiannya adalah yang terkuak belakangan ini, yang dilakukan sutradara Andibachtiar Yusuf. Ia diduga menampar, mendorong, dan melontarkan kata-kata kasar kepada korban, yang merupakan seorang kru perempuan.

Berbeda dengan industri pekerjaan lainnya, industri perfilman tidak memiliki HR untuk melaporkan kejadian, ataupun meninggalkan lokasi syuting akibat perlakuan yang baru dialami.

“Saya harus tetap menjalankan tugas saya, karena itu menyangkut biaya produksi yang sangat mahal,” tutur Hannah di acara yang digelar pada (28/9). “Jadi rentan sekali sebenarnya untuk pekerja industri perfilman.”

Ketiga kasus tersebut sekali lagi menunjukkan, kekerasan di dunia kerja dapat terjadi di segala sektor. Artinya, setiap pekerja rentan menerima perlakuan tersebut, terlepas dari identitas gendernya—sebab berdasarkan survei tersebut, selain laki-laki dan perempuan, nonbiner juga menjadi korban kekerasan.

Yang terjadi juga tidak terbatas pada kekerasan maupun pelecehan seksual dan fisik. Berdasarkan survei ILO dan Never Okay Project, 77,40 persen responden pernah mengalami kekerasan dan pelecehan psikologis. Angka tersebut memosisikan jenis kekerasan dan pelecehan itu pada posisi teratas.

Adapun yang mencakup kekerasan dan pelecehan psikologis adalah ejekan, hinaan, dan bercandaan tidak senonoh. Kemudian penyebaran rumor tidak benar, makian, perundungan, pengucilan, dan pengeroyokan verbal.

Lantas, bagaimana korban menyikapi tindakan tersebut?

Baca Juga: KBGO di Dunia Kerja, Adakah Perlindungan Hukumnya?

Korban (Masih) Memilih Diam

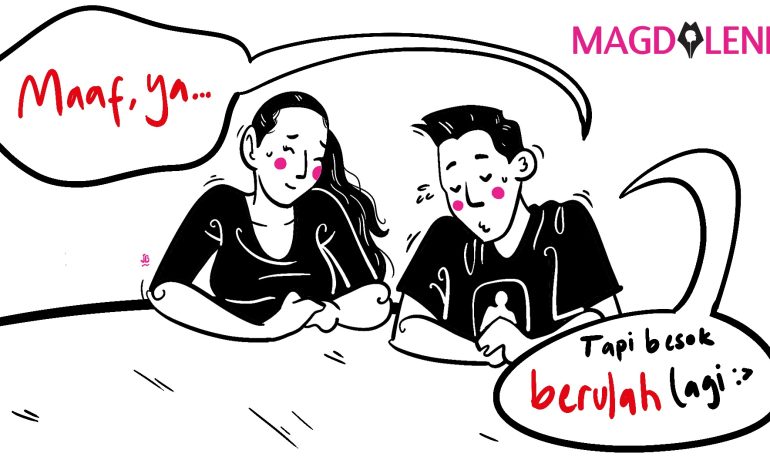

Mengungkap peristiwa yang dialami juga bukan pilihan utama bagi korban kekerasan di dunia kerja. Mereka cenderung bungkam dan merahasiakan tragedi tersebut. Pernyataan ini didukung oleh temuan ILO dan Never Okay Project. Mereka mencatat, 42,55 persen korban memilih diam dan tidak tahu harus berbuat apa.

Alasannya adalah kekhawatiran akan pembalasan dari pelaku, dan posisi penting mereka yang dapat memengaruhi manajemen atau sumber daya manusia. Dengan kata lain, relasi kuasa merupakan faktor utama korban untuk tetap diam.

Korban mempertimbangkan apabila peristiwa itu disingkap, tidak ada tindakan dari manajemen dan malah terancam akan kehilangan pekerjaan. Sebab, dalam relasi kuasa, orang yang punya kedudukan lebih tinggi akan menguasai orang lain, lewat perilaku yang memanipulasi dan mengintimidasi.

Kasus Andibachtiar salah satunya, mengingat ia menduduki bangku sutradara. Sementara korban adalah seorang kru. Pun, yang menimpa Intan, di mana kekerasan itu ia terima dari atasannya. Ia sudah melaporkan ke HRD dan memprotes tindakan atasannya, tapi solusi yang ditawarkan masih nol.

Selain relasi kuasa, korban juga khawatir tidak ada pihak yang memercayai laporannya, atau melakukan tindakan apa pun. Kekhawatiran tersebut didukung oleh kultur menyalahkan korban, atau victim blaming.

Pasalnya, secara sosiokultural, masyarakat Indonesia masih menyematkan stigma terhadap korban kekerasan dan pelecehan. Mereka disalahkan atas perbuatannya sendiri.

Contohnya pakaian yang digunakan, pulang larut malam, dan bepergian ke tempat-tempat yang dinormalisasi untuk menerima perlakuan tidak menyenangkan. Alhasil tak sedikit yang menganggap, tindakan pencegahan kekerasan dan pelecehan ialah dengan menghindari sejumlah hal di atas.

Serupa dengan kekhawatiran melaporkan ke perusahaan, alasan korban untuk tidak melapor ke kepolisian juga didasarkan pada alasan serupa. Korban merasa pihak kepolisian tidak akan bertindak, takut harus mengeluarkan uang banyak, takut disalahkan, tidak ada yang percaya, dan khawatir ada pembalasan dari pelaku.

Faktor-faktor yang ditemukan dalam survei ILO bersama Never Okay Project itu mengindikasikan kecilnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.

“Padahal harapannya setelah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan, penegak hukum kita bisa berbenah,” tegas Project Lead Never Okay Project, Imelda Riris.

Di samping itu, korban semakin rentan dengan kriminalisasi yang diajukan pelaku lewat pasal-pasal pencemaran nama baik. Pelaporan itu terjadi pada MS. Dua pelaku pelecehan menggugat balik lantaran laporan MS membuat mereka menjadi korban bullying oleh masyarakat. Termasuk keluarganya di media sosial.

“Yang terjadi adalah cyber bullying, karena akibat rilis itu identitas pribadi klien kami ikut tersebar,” ucap Tegar Putuhena, kuasa hukum dari kedua pelaku, dikutip dari Kompas.com. Katanya, mereka mempertimbangkan dengan serius pelaporan pencemaran nama baik tersebut.

Terlepas dari korban yang memilih bungkam, sebagian dari mereka sebenarnya dapat mengidentifikasi kekerasan dan pelecehan yang diterima, serta berani menegur pelaku. Kemudian mengutarakan, tindakannya itu salah dan membuat tidak nyaman.

Sebagai informasi, belum ada perlindungan hukum yang melindungi pekerja dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan. Maka itu, ratifikasi konvensi ILO 190 dibutuhkan, untuk menciptakan dunia kerja yang lebih inklusif.

Baca Juga: Hapus Bias Gender di Perusahaan dengan Kebijakan Inklusif

Perlunya Ratifikasi ILO 190

“Angka di industri yang paling sedikit kejadiannya aja 58,6 persen, artinya semua bisa kena,” jelas Imelda merujuk pada kekerasan dan pelecehan, yang terjadi di perusahaan berbasis digital, start-up digital, dan pelantar berbasis digital.

Imelda menekankan, seluruh sektor pekerjaan rentan terhadap kekerasan. Baik itu formal dan informal, dari berbagai jabatan, di daerah urban maupun rural. Pun akibatnya tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga bisnis, perusahaan, dan pekerja lainnya. Misalnya mengurangi produktivitas dalam bekerja, relasi antara rekan kerja, kesehatan dan kesejahteraan pekerja, serta reputasi perusahaan.

Karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang mampu melindungi pekerja dari seluruh lapisan. Dalam hal ini, ratifikasi ILO 190 dapat berperan sebagai solusinya. Sebab, perjanjian tersebut mendefinisikan kekerasan dan pelecehan yang lebih luas. Yakni mencakup kekerasan fisik, psikologis, psikis, ekonomi, dan daring.

Ratifikasi itu bukan hanya mendorong komitmen negara dalam menghapuskan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, melainkan mendorong perusahaan untuk menciptakan peraturan pencegahan kekerasan dan pelecehan. Adapun dunia kerja yang dimaksud mencakup tempat kerja, ruang publik—tempat mereka bekerja, bepergian menuju dan dari tempat kerja—ketika mengikuti pelatihan dari perusahaan, dan saat business trip.

Namun, mengingat konvensi ILO 190 belum diratifikasi oleh negara, Executive Director Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE), Maya Juwita menyarankan, setidaknya perusahaan bisa melakukan tindakan preventif lewat kebijakannya. Tentunya langkah ini perlu didasarkan pada komitmen.

“Komitmen dari perusahaan itu harus top-down. Enggak bisa kalau hanya aspirasi karyawan, manajemen harus berani mengambil langkah besar,” ujar Maya.

Baca Juga: KemenPPPA dan ILO Luncurkan Peta Jalan Ekonomi Perawatan

Menurut Maya, perusahaan tidak perlu langsung menyusun peraturan detail dan bagus, karena dalam hal ini justru komitmen yang lebih penting. Yang perlu diingat, belum tentu semua bagian human resource (HR) mampu memberikan pelatihan yang cukup karena adanya bias.

Contohnya jika korbannya adalah bagian dari mereka, atau pelaku justru direktur yang berinvestasi dalam jumlah besar ke perusahaan. Hal-hal praktis seperti itu yang membuat perusahaan memerlukan komite independen.

“Kalau enggak bisa punya komite independen, seenggaknya bagian HR dilengkapi. Misalnya networking dan belajar dengan yang lebih aware dengan isu kekerasan di dunia kerja,” imbuh Maya.