Yang Ideal dari Pendidikan Seks Komprehensif Remaja

Seiring pertumbuhan, remaja memerlukan pengetahuan terkait perubahan-perubahan pada dirinya. Tidak hanya dari segi fisik, tetapi juga emosional dan relasi sosial dengan orang sekitar. Hal ini sebenarnya menjadi fokus pendidikan seks remaja yang oleh berbagai pihak dianggap penting, mulai dari organisasi internasional seperti badan-badan PBB, lembaga nonprofit, sebagian institusi pendidikan, orang tua, hingga remaja sendiri.

Dalam survei yang Magdalene lakukan terhadap 405 laki-laki dan perempuan usia 15-19 tahun dari 32 provinsi di Indonesia misalnya, ditemukan 98,5 persen responden merasa pendidikan seks remaja itu diperlukan. Sebanyak 31,6 persen berpikir hal itu sebaiknya diberikan sejak balita, 31,4 persen menjawab sejak SD, 27,2 persen menjawab sejak SMP.

Menurut pengajar Seni Musik di SMP St. John Catholic School, Serpong, Tangerang Selatan, Mauren Anindya, pendidikan seks sangat penting diberikan kepada remaja. Pasalnya, anak-anak zaman sekarang jauh berbeda dari generasi terdahulu.

“Karena saya mengajar musik, kadang saya dan murid-murid masih berkumpul untuk latihan musik di luar jam sekolah, dan mereka cerita banyak hal termasuk soal pacaran. Mereka udah tahu istilah petting, kissing. Lalu, anak-anak cowok ada yang ngobrolin soal masturbasi dan mereka ngomong kayak there’s nothing wrong with that [membicarakan isu itu] walau yang dewasa aja masih enggan ngomongin itu. Mereka sampe bilang, bukannya ada penelitian yang bilang ini sehat ya, Miss?” papar perempuan yang akrab disapa Nindy ini.

Karena itu, Nindy berpikir anak-anak harus mendapat bekal pendidikan seksualitas. Ditambah lagi, menurutnya sekarang ini anak-anak sudah “one click away” untuk mencari informasi apa pun.

“Kalau mereka dapat info [tentang seksualitas] dari sumber yang salah, atau interpretasinya salah, itu kan makin rentan akan ada apa-apa ke depannya,” ungkap Nindy.

Pendapat serupa Nindy juga kami temukan dari wawancara dengan guru Bimbingan Konseling SMAN 1 Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Masbahur Roziqi. Laki-laki yang biasa dipanggil Ziqi ini beropini, pendidikan seks remaja sejatinya mengajarkan tidak hanya soal perubahan fisik remaja pada masa puber dan tentang sistem reproduksinya, tetapi juga soal hal apa saja yang harus dihindari dan diperhatikan, serta konsep consent, dan itu diperlukan oleh para remaja.

“Apalagi anak-anak SMA sudah bisa diajak berpikir abstrak meskipun kita [para pengajar] tetap harus memberikan hal-hal yang real terkait nilai kebaikan, keluhuran. Tapi ya, caranya di tiap jenjang mesti berbeda,” kata Ziqi.

Akan tetapi hingga sekarang, masih banyak penolakan terhadap pendidikan seks remaja di masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Umumnya, penolakan terhadap pendidikan seksualitas berlandaskan pertimbangan moral, serta pemahaman yang sempit mengenai isi dan dampak yang ditimbulkan dari pemberian materi tersebut.

Akibat tabu yang dilekatkan dengan pendidikan seksualitas, pemenuhan kebutuhan akan informasi seputar seksualitas pada remaja pun terhambat. Dari survei kami, sebagian besar remaja memperolehnya dari situs internet, film, atau video. Ini bisa disebabkan oleh kurangnya pola komunikasi terbuka dengan orang tua atau wali mereka sebagaimana tercermin dari jawaban 76,8 persen responden.

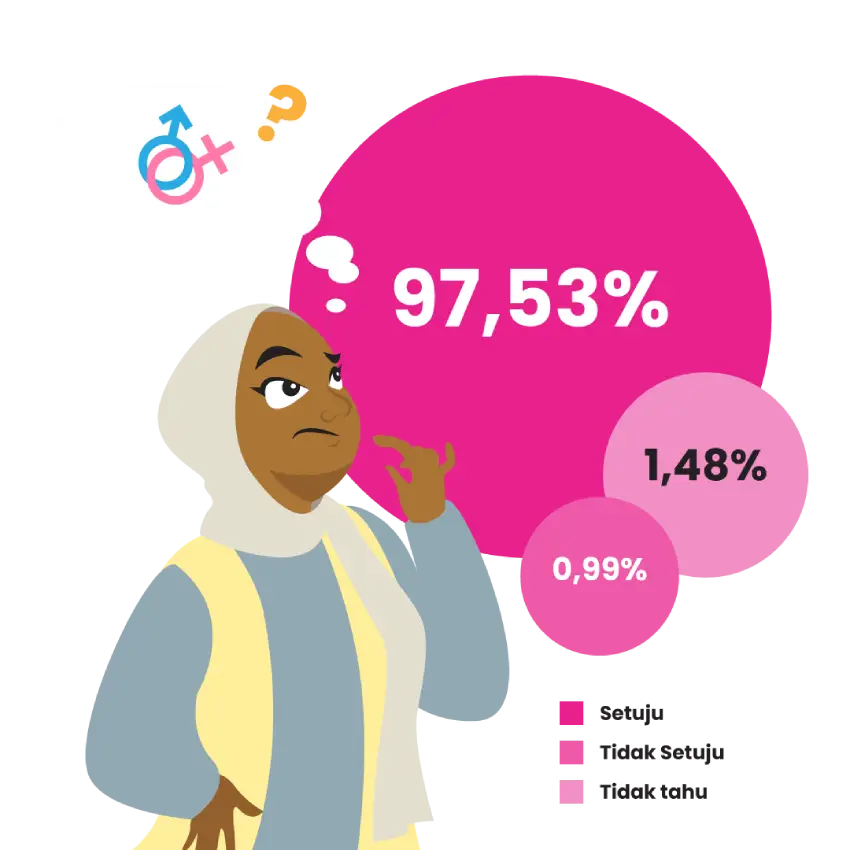

Hasil survei responden tentang pentingnya pendidikan seks komprehensif meski belum ada keinginan berhubungan seksual.

Jika responden memperoleh atau mengetahui ada pendidikan seks remaja di sekolah, 79,7 persen dari mereka merasa hal tersebut kurang memadai. Sebenarnya, seperti apa gambaran materi pendidikan seksualitas yang ada di sekolah-sekolah, dan seperti apa pendidikan seks yang lebih ideal untuk diberikan kepada remaja?

Pendidikan Seks Remaja dalam Pelajaran di Sekolah Menengah

Wacana pemberian pendidikan seks bagi remaja di negara ini senantiasa diisi pro dan kontra dan telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Menengok balik ke 2010, dilansir AntaraNews, Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh sempat mengatakan bahwa pendidikan seksualitas tidak perlu menjadi salah satu kurikulum di sekolah setelah sejumlah pihak mendesak institusinya mencantumkan pendidikan seks remaja dalam kurikulum. Ia beralasan,“Soal seks, setiap masyarakat tentunya akan memiliki pengetahuan secara alamiah tanpa harus ada yang mengajarkan. Jadi saya tidak setuju dengan keinginan pendidikan seks di sekolah.”

Desakan sebagian masyarakat terkait pencantuman pendidikan seksualitas tak berhenti setelah muncul tanggapan menteri seperti tadi. Pada perkembangannya, seperti disampaikan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad dalam CNN Indonesia (21/5/2016), materi terkait pendidikan seksualitas akhirnya disisipkan dalam kurikulum 2013 (K-13), menggunakan terminologi “pendidikan kesehatan reproduksi”.

Selain dalam pelajaran Biologi, materi terkait kespro juga disisipkan dalam pelajaran Penjaskes. Namun, menurut sebagian pihak seperti kelompok masyarakat yang menamakan diri SEPERLIMA, yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kesehatan reproduksi (kespro) dan seksualitas di lingkup sekolah dasar dan menengah, materi kespro dan seksualitas yang disisipkan dalam pelajaran sekolah masih belum cukup. Karenanya, pada 2015, mereka memohon uji materi cakupan muatan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Namun, permohonan mereka ditolak MK dengan alasan pemohon tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum.

Permohonan uji materi itu tidak lepas dari konteks meningkatnya kasus kekerasan seksual serta penularan penyakit seksual pada anak-anak sekolah. Dikutip dari BBC (5/11/2015), Ketua Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) – lembaga nonprofit yang berfokus pada isu kespro dan terlibat dalam upaya permohonan uji materi ke MK tadi – Sarsanto Wibisono Sarwono mengungkapkan, “Kita bisa melihat pada kejadian akhir-akhir ini, penularan HIV dulu usia pekerja, kini ke SMP dan SMA, penggunaan narkoba, kehamilan yang tidak diinginkan, kekerasan seksual, kalau ini [isu terkait pendidikan seksualitas yang lebih luas] tidak segera dimasukkan, ini akan seperti gunung es makin lama makin besar, kita harus potong mata rantai ini.”

Lebih lanjut, dilansir Republika (12/2/2015), pihak PKBI menilai, pendidikan kespro yang saat itu disisipkan lewat pelajaran sekolah masih belum komprehensif serta cukup untuk mencegah anak dan remaja menjadi korban kekerasan seksual karena lebih bersifat pengetahuan saja.

“Padahal, negara juga punya kewajiban untuk meningkatkan afeksi dan keterampilan anak didik. Bukan sekadar kemampuan kognitif, sehingga mereka mampu menjaga diri dan lindungi sesama atau orang lain dari tindakan kekerasan dan tidak melakukan eksploitasi terhadap teman,” kata Direktur Eksekutif PKBI, Inang Winarso dalam Republika.

Cakupan luas pendidikan seksualitas yang lebih ideal sebagaimana dipaparkan PKBI memang kurang tampak dalam sejumlah modul materi kespro yang dikeluarkan pihak Kemdikbud. Sebagai contoh, dalam modul pembelajaran Biologi SMA kelas XI berjudul “Penerapan Sistem Reproduksi pada Manusia” (2020), hal-hal yang diajarkan adalah seputar pengenalan sistem reproduksi laki-laki dan perempuan, ASI, dan program Keluarga Berencana. Sementara, dalam modul Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) kelas XI, materi yang menyinggung seksualitas berfokus pada isu HIV/AIDS, dan pada modul PJOK kelas XII menyinggung penyakit menular seksual.

Adapun isu relasi sehat disinggung dalam modul PJOK kelas X, tetapi isinya lebih bersifat hal normatif seperti ciri pergaulan sehat dan tidak sehat, dampaknya, tanpa menyebut-nyebut spesifik soal kekerasan seksual sebagaimana concern pihak PKBI tadi. Pemerkosaan, sebagai bagian dari kekerasan seksual, hanya disebut dalam satu kalimat pada bagian penyimpangan seksual: “Penyimpangan seksual adalah perilaku seksual yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya, perzinahan, suka sesama jenis, kumpul kebo, pemerkosaan”.

Dalam penerapan pendidikan seks remaja di sekolah, berdasarkan pengalaman Ziqi, guru-guru di tempatnya memang sudah menerapkan apa yang tercantum dalam kurikulum, terutama oleh guru PJOK. Namun, upaya lebih lanjut untuk membahas pendidikan seksualitas lebih mendalam, misalnya lewat satu seminar khusus, memang belum ada. Kalaupun isu terkait itu dibahas, biasanya dilakukan secara insidental, diawali dulu oleh suatu pemberitaan di koran atau televisi.

Kendati pembahasan terkait pendidikan seks remaja dalam sisipan pelajaran sekolah masih terbatas, pihak PKBI tetap mengapresiasi progres yang ditunjukkan pemerintah.

“Misalnya masuk di Biologi, di banyak buku yang saya baca itu pun masuknya perkara organ. Lalu selebihnya memang masih normatif, bagaimana hubungan yang sehat, tapi ya itu menurut saya sudah cukup baik,” kata koordinator nasional untuk pemberdayaan masyarakat di PKBI, Nora Evriani.

Ia menyatakan bahwa memasukkan pendidikan seksualitas ke kurikulum itu adalah sebuah perjuangan panjang, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Pada akhirnya, pihak-pihak yang mengadvokasi pemberian pendidikan seksualitas bagi remaja perlu berstrategi juga dan tidak bisa memaksakan hal tersebut segera masuk ke kurikulum.

“Enggak semudah itu juga bagi pemerintah karena ada berbagai faktor yang harus dipikirkan,” ujar Nora.

Apa yang Sebenarnya Remaja Butuhkan?

Dalam melakukan survei, kami menanyakan pendidikan seksualitas seperti apa yang para responden butuhkan. Beberapa di antara mereka menjawab lebih dari isu terkait organ reproduksi dan penyakit menular seksual saja. Mereka bahkan menyinggung hal yang selama ini terus menuai kontroversi seperti kekerasan seksual dan consent – kita dapat berkaca dari Permendikbud No 30/2021 yang baru-baru ini diperkarakan.

“Nasya” (19), perempuan lulusan SMA asal Bandung, mengatakan ia juga butuh informasi soal hal-hal yang termasuk tindakan abusif dan apa saja yang biasanya terjadi dalam persanggamaan. Ada juga pendapat dari “Dina” (17) asal Bekasi yang menyatakan meski ia sudah mengenal isu pelecehan dan apa saja yang tergolong red flags dalam hubungan, ia masih belum tahu apa yang harus ia lakukan jika mengalaminya.

Sementara, “Riri” (17), perempuan asal Bogor berkomentar, “Pendidikan seks yang tidak hanya sebatas organ reproduksi seks dan konsep abstinence [pantang hubungan seks pranikah] saja. Pendidikan yang saya terima di sekolah hanya sebatas membahas hal-hal tersebut saja ditambah dengan ‘ancaman-tidak-langsung’ berupa penjabaran tentang penyakit menular seksual. Nyatanya abstinence saja tidak cukup untuk menghentikan beberapa orang dari melakukan hubungan seks. Oleh karena itu, pendidikan seperti safe sex, consent, juga risiko dan tanggung jawab dalam dan setelah melakukan hubungan seks juga sangat penting.”

Ada pula pendapat dari “Sashi” (19), perempuan asal semarang yang menyebut soal pendidikan seksualitas komprehensif (comprehensive sex education/CSE). Sama seperti Riri, ia menilai materi yang diajarkan di sekolah masih berupa abstinence sex ed dan sangat terbatas. Waktunya juga sangat terbatas di pelajaran IPA dan hanya beberapa pertemuan.

“Menurutku abstinence sex ed kurang masuk akal karena menikah tidak membuat kita otomatis tahu segala hal tentang seksualitas atau relasi yang sehat…Selain itu aku melihat urgensi mengajarkan CSE cukup tinggi karena beberapa temanku mulai sexually active saat SMA dan kuliah,” tulis Sashi.

Terkait CSE, UNESCO mendefinisikan hal ini sebagai proses belajar-mengajar berbasis kurikulum terkait aspek kognitif, emosional, fisik, dan sosial dari seksualitas. Tujuan CSE adalah membekali anak-anak dan orang muda dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang bisa memberdayakan mereka untuk: Menyadari hal-hal seputar kesehatan, kesejahteraan, dan martabatnya; mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang penuh rasa hormat; mempertimbangkan bagaimana pilihan mereka berpengaruh terhadap kesejahteraannya dan orang lain; serta memahami dan memastikan hak-hak mereka terlindungi.

Dalam situsnya, UNESCO menyatakan bahwa CSE penting karena dalam realitas, banyak anak muda yang menerima informasi membingungkan atau kontradiktif terkait relasi dan seks. Jika diberikan dengan baik, CSE bisa mendorong anak muda membuat keputusan berdasarkan informasi tepat terkait relasi dan seksualitas, serta mengantisipasi berbagai hal seperti kekerasan berbasis gender, ketidaksetaraan gender, kehamilan dini dan tak direncanakan, penyakit menular seksual, yang semuanya itu dapat mengancam kehidupan anak-anak muda. Tanpa adanya pendidikan seksualitas yang berkualitas dan sesuai usia penerimanya, anak muda akan rentan terlibat dalam perilaku seksual berisiko dan eksploitasi seksual. Selain itu, CSE juga menekankan nilai-nilai positif yang dibutuhkan anak muda seperti rasa hormat, kesetaraan, non-diskriminasi, empati, dan tanggung jawab.

Dalam situs PKBI, disebutkan tujuh komponen CSE menurut International Planned Parenthood Association (IPPF): gender; kespro dan HIV (termasuk juga penyakit menular seksual lainnya); hak seksual dan hak asasi manusia; kepuasan; kekerasan; keragaman; dan hubungan manusia. Dalam penerapannya, tentu tidak semua hal ini langsung diberikan kepada siswa karena pemateri tetap perlu memperhatikan usia dan kemampuan berpikir mereka.

Menurut Nora, CSE perlu diberikan kepada remaja karena mereka berharap, remaja bisa menerima pengetahuan secara penuh dan menghindari pemahaman salah kaprah.

“Bagaimana dia mengenal dirinya, bagaimana konsep diri, hal-hal untuk membangun diri itu ada [dalam CSE], selain pengenalan organ dan lain-lain. Dengan memberi tahu berbagai informasi dalam CSE ini, remaja bisa mengaitkannya satu sama lain,” kata Nora.

Sejalan dengan pendapat Nora, menurut Nindy dan Ziqi, memang tidak hanya aspek biologis dari seksualitas saja yang perlu diajarkan dalam pendidikan seksualitas untuk anak sekolah menengah.

“Apa yang bisa kamu lakukan sebagai perempuan/laki-laki atau apa yang akan terjadi padamu, lalu konsekuensinya ketika bersosialisasi juga perlu diajarkan,” kata Nindy.

Di sekolah Nindy sendiri, pendidikan seksualitas sudah diterapkan dan membahas isu-isu di luar aspek biologis remaja. Bahkan di tempatnya, anak kelas IX sudah diberikan materi tentang pelecehan seksual baik itu fisik maupun nonfisik atau secara verbal.

Sementara Ziqi menceritakan, di sekolahnya, ia sendiri aktif memperkenalkan isu consent–yang tidak harus langsung berkaitan dengan hubungan seksual–, otoritas tubuh, dan relasi sehat dalam sesi mengajarnya di kelas, secara berkelompok, maupun individual dengan siswa. Ia bahkan sempat memaparkan sebagian jenis kekerasan seksual seperti dirumuskan oleh Komnas Perempuan. Inisiatif Ziqi ini tak lepas dari realitas sehari-hari ketika ia menemukan siswa-siswanya sudah mulai berpacaran.

Kebutuhan remaja untuk mengetahui lebih beragam info seputar seksualitas juga didorong oleh perkembangan teknologi dan pola komunikasi mereka. Hal-hal yang terpampang di media sosial sangat mudah mempengaruhi pengetahuan dan persepsi mereka tentang sesuatu, termasuk isu seksualitas dan gender. Nindy berkata bahwa siswa kelas XI di sekolahnya bahkan sudah mengenal istilah seksis. Pemateri pendidikan seksualitas di St. John pun sempat berpendapat, background information sebagian siswa di sana sudah cukup banyak lantaran mereka mengajukan beberapa pertanyaan yang ada di luar silabus pemateri.

Tantangan Menerapkan CSE

Ada berbagai faktor yang menyebabkan CSE sulit diterapkan di berbagai negara seperti yang dikemukakan oleh UNESCO dalam situsnya. Pertama, masalah kesiapan guru dalam memberikan materi CSE. Tidak semua pengajar pernah mendapatkan pelatihan terkait hal ini, dan tidak semua dari mereka pun bersikap positif terhadap pemberian materi CSE sebagaimana diungkapkan Ziqi. Di tempatnya bekerja, masih ada rekan-rekan gurunya yang cenderung enggan menyampaikan materi pendidikan seksualitas.

Motivasi para siswa dan kerja sama dari orang tua juga menjadi faktor lain yang bisa menghambat penerapan CSE. Jika dari pihak sekolah dan siswa sudah menyambut baik rencana pemberian CSE, tetapi orang tua masih menolaknya, tentu hal ini bisa menimbulkan konflik tersendiri dan akhirnya rencana penerapan CSE menjadi jalan di tempat.

Ada juga masalah infrastruktur, biaya, dan skala prioritas berbeda di tiap sekolah. Kemudian dari segi sistem, peralihan pembuat kebijakan, seperti dari pihak kementerian atau dinas-dinas pendidikan daerah, juga bisa berpengaruh terhadap implementasi pendidikan seksualitas, begitu juga dengan masalah kolaborasi dan koordinasi. Jikapun dari pusat sudah mengarahkan untuk memperkenalkan tentang pendidikan seksualitas (atau dalam terminologi yang sekarang digunakan Kemdikbud pendidikan kespro), tetapi pelaksanaannya masih belum merata di daerah-daerah, hasil penerapan pendidikan tersebut yang optimal pada akhirnya sulit tercapai.

Di samping itu, aturan yang berlaku di Indonesia juga bisa menghambat penerapan CSE. Misalnya terkait RKUHP yang menuai pro-kontra sejak beberapa tahun belakangan. Di dalamnya, terdapat pasal 414 yang bisa mengancam pemateri pendidikan seksualitas yang dianggap tidak berwenang. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada anak dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (maksimal Rp1 juta).”

Nora mengatakan, jika merujuk pada aturan tersebut, yang bisa memberikan materi pendidikan seksualitas berarti hanya para profesional yang memiliki ijazah tertentu seperti tenaga medis atau ahli psikologi. Sementara, di berbagai LSM, ada banyak relawan non tenaga medis atau psikolog/psikiater yang dilibatkan untuk memberikan materi tersebut.

“PKBI punya unit program remaja (youth center). Di dalamnya, ada relawan peer counselor dan peer educator yang mengikuti pelatihan-pelatihan khusus sehingga dalam bahasa PKBI mereka ini ‘certified’ punya kemampuan tersendiri, dan mereka ini yang menyentuh langsung remaja,” jelas Nora.

“Mereka semua kan bukan orang profesional tapi mereka itu berdasarkan penelitian PKBI sangat diterima oleh remaja sebagai teman untuk berbagi seputar masalah-masalahnya. Ketika kita datangkan peer educator ke sekolah, mereka kan membawa modul, ada pembahasan-pembahasan termasuk pengenalan alat kontrasepsi dan lain-lain. Kalau kita ngikutin RKUHP, ya mereka pasti dipidanakan karena enggak certifiied secara profesional.”

Padahal menurutnya, relawan-relawan seperti ini bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan dari program pemerintah untuk bisa menyentuh akar rumput.

Apa yang Bisa Dilakukan?

Berkaca dari pengalaman di sekolah Nindy, sekolah bisa mendatangkan konselor dari luar untuk memberikan materi pendidikan seksualitas dan kespro. Ini merupakan strategi yang bisa dipertimbangkan mengingat tidak semua tenaga pendidik atau konselor dari dalam sekolah memiliki pengetahuan komprehensif dan pengalaman seputar hal tersebut.

Biasanya, SMP St. John Catholic School menjadwalkan satu sesi khusus sekali dalam setahun untuk diisi materi pendidikan seksualitas.

“[Siswa-siswa] Di kelas VII, VIII, dan IX masing-masing dapat [materi pendidikan seksualitas]. Selain dipecah berdasarkan level, para siswa juga dipecah berdasarkan gendernya. Lalu mereka dikelompokin lagi, karena menurut konselornya, lebih enak membahas materi itu dalam kelompok kecil, nggak puluhan anak langsung bareng,” jelas Nindy.

Selain itu, strategi lain yang dapat dilakukan menurut pengalaman Nindy di sekolahnya ialah dengan mengomunikasikan pelajaran atau materi apa pun yang siswa dapatkan di sekolah kepada orang tua, termasuk soal pendidikan seksualitas sehingga orang tua tidak kaget atau salah persepsi. Hal ini menekankan pentingnya transparansi dari pihak sekolah kepada orang tua siswa.

“Tiap tahun ajaran, pihak sekolah akan mengabarkan apa saja yang akan diberikan oleh sekolah, misalnya dalam rapat orang tua-guru. Di sana, disisipkan juga topik terkait current issue, termasuk materi terkait seksualitas. Selain akademis, kami juga concern ke aspek fisik dan mental anak, bagaimana mereka menyikapi perihal seksualitas,” kata Nindy.

“Ini membuat orang tua yang awalnya masih melihat pendidikan seksualitas tabu, menjadi berubah pikiran dan menganggap, oh ternyata sekolah melihat ini sama pentingnya dengan masalah akademis. Mulai terbuka pikirannya.”

Sementara menurut Ziqi, media sosial dapat pula dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan seksualitas.

“Pendidikan kespro selain dari sisipan kurikulum, bisa juga disampaikan lewat media sosial. Ini bisa merengkuh banyak anak. Kita bisa tanya misalnya, sudah lihat Instagram Bimbingan Konseling? Lalu di kelas kita bahas. Jadi, mereka sudah punya pengetahuan awal,” ujar Ziqi.

Seiring dengan itu, strategi lain yang dapat dilakukan menurut Ziqi adalah membuat pemetaan untuk melihat sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan pendidikan kespro.

“Apakah ada program pembinaan ke bawah berkaitan dengan itu, atau baru saat ada kasus saja turun?” tambah Ziqi.

Selain media sosial, medium lain juga bisa dipakai untuk menyebarkan informasi terkait pendidikan seksualitas. Menurut Tina (17), remaja dari Tangerang Selatan, Banten, informasi semacam itu, termasuk soal kekerasan seksual, bisa dimuat dalam poster-poster yang ditempelkan di lingkungan sekolah.

Dalam menerapkan CSE, Nora menekankan pentingnya untuk tidak melakukan hal tersebut setengah-setengah.

“Enggak apa-apa ini dijadikan ekstrakurikuler, tetapi rutin. Mungkin disisipkan dalam PJOK atau pelajaran lain, tetapi enggak dalam satu pertemuan saja. Karena dalam satu pertemuan, modul apa yang bisa selesai? Enggak masalah waktunya [pemberian CSE] minim, tetapi selalu ada. Jangan dijadikan sisipan pelajaran, tapi enggak dipelajari secara komprehensif,” ungkap Nora.

Dalam praktiknya, tak semua materi dalam pendidikan seks itu bisa langsung diberikan kepada siswa karena pemateri tetap perlu memperhatikan usia dan kemampuan berpikir mereka. Dalam konteks ini, psikolog Clara Kriswanto dalam bukunya Seks, Es Krim, dan Kopi Susu (2006) menjelaskan, idealnya pendidikan seks untuk anak seharusnya sudah dimulai sejak dini, bahkan mulai usia 3-4 tahun. Alasannya, pada usia ini anak sudah bisa melakukan komunikasi dua arah dan dapat memahami organ tubuh mereka. Di masa ini, orang tua dan guru perlu mengajarkan bagian tubuh apa yang tak boleh dilihat atau disentuh orang lain, jelaskan dalam kalimat sederhana soal proses hamil dan melahirkan, serta menamai organ genitalia dengan nama yang sebenarnya.

Sementara di usia 6-9 tahun, anak perlu diajarkan untuk menjaga diri, saling menghargai, memberikan informasi mendasar tentang seksualitas dan pubertas. Di usia 10-12 tahun, topik soal pubertas harus dibicarakan secara terbuka. Anak dipersiapkan untuk menghadapi perubahan fisik dan psikis dalam dirinya, cara mengekspresikan rasa sayang dengan sehat, dan ditanamkan untuk menjaga privasi masing-masing. Di usia 13-15 tahun, orang tua dan guru harus lebih maju ke depan dengan aktif mendiskusikan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan hubungan seks. Terakhir, di usia 16-18 tahun, peran orang tua dan guru adalah mendukung anak untuk bertanggung jawab mengambil keputusan, memahami faktor risiko, seks aman, relasi sehat, dan mitigasi kekerasan.

Soal penamaan, ada berbagai opini terkait hal tersebut. Sebagian orang, salah satunya Tina, merasa nama pendidikan seksualitas tidak efektif. Hal ini juga bisa problematik dan malah memukul mundur upaya menyosialisasikan materi di dalamnya. Pasalnya, banyak masyarakat kita yang masih menganggap tabu kata “seks” dan sejenisnya. Namun sebagai konsekuensinya, ketika namanya diubah menjadi pendidikan kespro, ada kecenderungan untuk lebih berfokus pada aspek biologis saja.

Ziqi berpendapat, kalaupun nama yang dipakai adalah pendidikan seksualitas, sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya buruk.

“Dengan penamaan itu, kita berupaya juga meruntuhkan pandangan lama bahwa hal berkaitan dengan seksualitas itu berkaitan dengan hubungan intim suami istri, menjurus ke zina, jadi penting juga. Bagus kalau dari pemerintah sendiri menerapkan nama ini,” tutur Ziqi.

Sementara menurut Nindy, masalah penamaan atau judul acara terkait pendidikan seksualitas bisa memperhatikan apa yang relevan dan mudah dicerna oleh anak-anak sesuai tingkat usia. Misalnya di sekolahnya pernah mengusung topik “Sex and Health Education” dalam acara tahunan terkait pendidikan seksualitas.

“Kalau anak SMP mendengar sistem kespro sehat, hah ini apa maksudnya? Bisa diturunkan dengan istilah yang simpel dan mudah dimengerti. Ditambah melihat tren dari media sosial karena mereka sangat dekat dengan dunia itu. Terkait seksualitas kan luas banget, apa nih satu yang lagi viral atau dibahas?” ujar Nindy.

Proyek jurnalistik ini berkolaborasi dengan IDJN dan didukung oleh International Media Support.