Perempuan Penari Kuda Lumping sebagai “Daya Tarik”: Rentan Dilecehkan

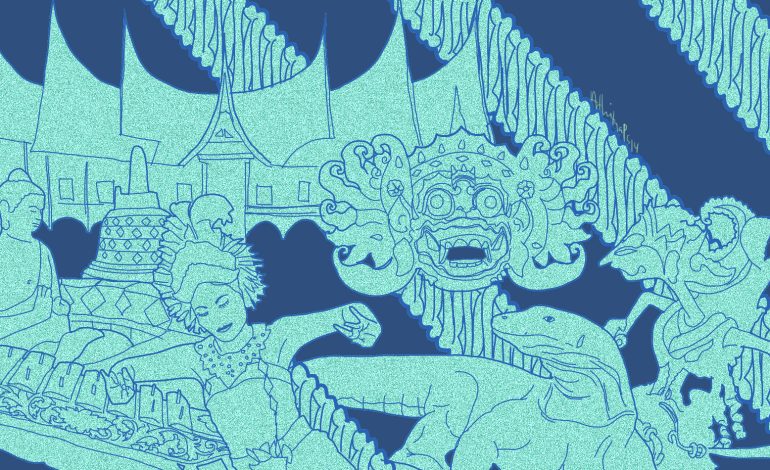

Indonesia merupakan negara kepulauan, setiap budaya dan tradisinya memiliki karakteristik berbeda-beda. Salah satunya, adalah seni tari tradisional Kuda Lumping yang berkembang di lingkungan masyarakat Jawa.

Asal-usul Kuda Lumping masih terus ditelusuri, tapi ia hadir di banyak budaya orang Jawa.

Di Jawa Tengah dan Yogyakarta, misalnya, ia dikenal sebagai jathilan hamengkubuwono. Atau jaran kepang di Surabaya, jaranan sang hyang di bali, jaranan buto di Banyuwangi, dan jaranan turonggo yakso di Trenggalek.

Banyak yang meyakini Kuda Lumping berasal dari dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi Belanda. Dalam versi lain, Kuda Lumping disebut sebagai penggambaran kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu Sunan Kalijaga melawan Belanda. Versi terakhir yang anyar, menyebutkan tari Kuda Lumping mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono I, Raja Mataram, untuk menghadapi pasukan Belanda.

Baca juga: Spiritualitas Bukan Kecerdasan, tapi Ketekunan

Namun, selalu ada pola yang sama dalam tiap legenda itu: Ia lahir untuk menggambarkan jiwa kepahlawanan para prajurit berkuda dalam peperangan. Meski kini, bentuk dan fungsinya telah mengalami perkembangan dari masa ke masa, tradisi ini terus dirawat dengan mewariskannya secara turun-temurun.

Pada awalnya, kesenian Kuda Lumping digunakan dalam upacara-upacara ritual. Namun, seiring berjalannya waktu, saat ini kesenian Kuda Lumping lebih mengarah pada fungsi hiburan dan komersial. Kuda lumping yang biasanya selalu berkaitan dengan unsur ekspresi jiwa dan kesenangan belakangan berkembang jadi tarian yang bernilai ekonomis, alias berfungsi sebagai alat untuk mencari nafkah.

Perempuan Sebagai Daya Tarik

Kesenian Kuda Lumping masih eksis sampai saat ini karena dukungan dan keikutsertaan masyarakat sendiri. Bahkan di beberapa daerah, kesenian Kuda Lumping terus dikembangkan menyesuaikan zaman.

Mulai dari pakaian yang dikenakan oleh penari dan penabuh, iringan musik, dan dekorasi saat acara yang semuanya di bikin kreatif demi menarik perhatian penontonnya. Sering kali, dalam kerangka pandang begini, penari perempuan direkrut sebagai daya tarik bagi penonton. Mereka dipandang sebagai makhluk lemah-lembut yang berfungsi menyemarakan atraksi.

Baca juga: Pawang Hujan: Sebuah Takhayul yang Dibutuhkan Kita

Dalam penelitiannya tentang penari Kuda Lumping di Grup Muncar, Karangrejo, Adi Asa (2012) menyebut para perempuan ini sering kali dihadirkan sebagai pengingat bahwa atraksi ini berbahaya. Pertunjukkan kesurupan, makan beling, jalan di bara api adalah beberapa aksi yang selalu ada di Kuda Lumping. Perempuan akan ikut bermain dengan makhluk halus dan melakukan atraksi berbahaya, seperti memakan bunga, ayam hidup, bahkan pecahan lampu kaca atau botol kaca. Tontonan ini dianggap menarik karena perempuan, yang diasosiasikan sebagai makhluk lebih lemah dari laki-laki, digunakan untuk menarik rasa penasaran penonton. Atraksi mereka dianggap “lebih berani” dan tidak biasa.

Rentan Dilecehkan dan Mendapat Label Negatif

Masalahnya, kerangka pikir yang menjadikan perempuan sebagai “daya tarik” juga berbahaya buat para perempuan penari Kuda Lumping.

Meskipun kesenian Kuda Lumping yang ada terus berkembang menyesuaikan zaman, tidak dimungkiri di luar sana masih banyak masyarakat yang memiliki perspektif negatif terhadap hal ini. Salah satunya adalah citra perempuan penari yang terkesan buruk, seperti dikutip dari riset Adi, berbentuk sebagai proses labeling masyarakat terhadap mereka.

Labeling ini merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat bagi para perempuan penari agar tidak melanggar nilai dan norma, salah satunya dianggap murahan. Cap-cap ini juga bentuk pendisiplinan tubuh perempuan oleh masyarakat untuk tetap berprilaku sesuai dengan kebudayaannya masing-masing. Proses labeling ini yang akhirnya juga membatasi ruang para perempuan untuk berkreasi, bahkan lebih jauh untuk melindungi diri.

Baca juga: Catcalling Tak Bisa Ditoleransi

Kuda Lumping, tradisi yang erat dengan nilai-nilai perang—elemen yang dianggap sebagai zona laki-laki dan maskulinitas—akhirnya jadi area rawan pelecehan seksual buat para perempuan penari Kuda Lumping. Meski sebagian besar atraksinya umum dilakukan di ruang terbuka, bukan berarti keamanan mereka terjamin.

Penonton biasanya tak sungkan dan segan untuk melakukan kontak fisik pada perempuan penari Kuda Lumping, karena perspektif “daya tarik” tadi. Tak hanya kontak fisik, catcalling adalah bentuk pelecehan yang sangat sering ditemui. Budaya patriarki sendiri juga berkelindan dengan tradisi ini, sehingga posisi perempuan jadi makin rentan.

Situasi ini yang perlu jadi perhatian bersama. Alam patriarki memang masih jadi pakem di banyak masyarakat kita, sehingga apa yang dialami para perempuan penari Kuda Lumping, juga akrab dirasakan para perempuan dan gender direpresi lainnya. Selain menjaga tradisi dan melestarikan kebudayaan, kita—sebagai masyarakat—juga harus bertransformasi ke tempat lebih baik. Salah satunya, dengan menghargai dan memberi ruang aman buat para perempuan penari Kuda Lumping, dan penjaga kelestarian budaya lainnya.

Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.