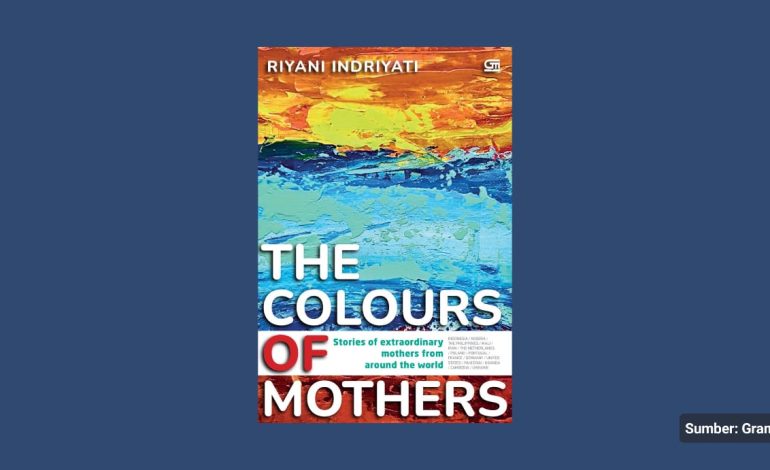

‘The Colours of Mothers’: Puisi Paling Jujur tentang Ibu

Berjam-jam saya mematung di depan layar komputer karena bingung harus mulai dari mana. Nyatanya, menulis tentang ibu tak semudah yang saya kira. Bukan karena ingin mengglorifikasi sosok ibu dengan puja dan puji. Tentu saya mencintai ibu dengan segala ketidaksempurnaannya. Terkadang ibu salah, marah, berkeluh kesah, atau merasa lelah, dan tak apa, karena ia juga manusia.

Saya pun tak sempurna sebagai ibu dan tak masalah. Setidaknya itu kesan pertama yang saya dapat setelah membaca “The Colours of Mothers” (2024) karya Riyani Indriyati. Merangkum 22 cerita anak dari 15 negara tentang ibunya, saya kira buku ini adalah puisi paling jujur.

Kita mungkin takkan menemukan pesan tipikal anak di Hari Ibu seperti, “Ibu adalah malaikat hidupku”, “Aku mencintaimu”, atau “Ibu adalah segalanya”. Sebaliknya, kata cinta dari ibu ke anak, juga tak diobral di sini. Namun, bukankah cinta paling jujur bisa dirasakan dari masakan hangat, perhatian, belaian, suara di ujung telepon yang rutin menanyakan kabar, atau pengorbanan. Ibu-ibu di buku ini—dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing—telah menunjukkannya pada saya.

Baca juga: Ibu Selalu (Tidak) Sempurna, Sama Seperti Ayah

Ibu Riyani, seorang guru Sekolah Dasar (SD) yang mengantarkannya pada pendidikan tinggi, meski tanpa figur berarti dari suami (fatherless). Sri Dahuni—nama ibu yang kini diabadikan jadi yayasan pemberi beasiswa—tak patah arang hidup dalam kemiskinan. Riyani menceritakan dalam bab pertama berjudul sama, kadang untuk makan saja, ibu harus mengais sisa beras yang jatuh di bawah warung tetangga, atau membagi kepala ikan asin sama rata dengan enam anaknya.

Saat hujan turun, ibu setia membawakan payung daun pisang agar Riyani tak sakit usai berjalan kaki ke sekolah melewati tiga sungai. Ibu juga membawakan bekal tempe atau tahu dan sebotol air dingin untuk Riyani, bahkan saat diri sendiri tak mengisi perut. Ibu menemani Riyani belajar jam 3 pagi saat musim ujian, sambil menyediakan mi instan yang dibagi dua.

Dahuni tak pernah mendesak Riyani menikah cepat-cepat atau punya anak, seperti kebanyakan perempuan di Boyolali, Jawa Tengah saat itu. Tugas Riyani hanya satu: Rajin belajar di sekolah. Sebab kata ibunya, cuma pendidikan yang bisa mengeluarkannya dari kemiskinan. “Ibu punya cita-cita supaya anak-anak ibu bisa berbeda daripada yang lain, sebab kita sudah merasakan bagaimana sakitnya waktu itu.” Saat dewasa, Riyani menepatinya: Ia mendapatkan gelar master ganda di Texas, Amerika.

Perjuangan ibu mengantarkan anaknya sekolah tinggi juga tercermin dari kisah Titik Wahyuni, fotografer yang kini bermukim di Belanda. Yuni kecil dalam bab berjudul “A Bed of Brocolli” dikisahkan bisa merampungkan kuliahnya di kampus bergengsi Jogja berkat orang tua, terutama ibunya. Jam 11 malam, ibu sudah bersikap ke pasar berjualan aneka sayuran yang diangkut dalam mobil bak terbuka menuju kota. Di akhir pekan, Yuni biasanya akan ikut menumpang mobil bak itu demi mengirit ongkos balik ke kampusnya di Jogja. Siapa sangka, dari tidur beralas brokoli di mobil bak tersebut, ia bisa jadi sarjana.

Pengorbanan ibu agar anaknya bisa sekolah juga tergambar dalam cerita “From Birthing in the Slums to Crowning a Scholar” Shibli Jamal Shariff Asad. Ia tinggal di kawasan kumuh pusat prostitusi dan kriminalitas Uganda. Ibu tak sekolah, kerja, dan menderita tumor dalam pengasingan dirinya. Namun, itu tak menyurutkan ia untuk terus mendukung pendidikan anak hingga Asad bisa mendapat beasiswa S2 di Indonesia.

Kebanyakan ibu memang tanpa pamrih mencintai anaknya, tapi kecintaan yang bikin saya terharu jatuh pada cerita “Mortar and Pestle” dari Enden Darjatul Ulya. Perempuan asal Indonesia itu punya ibu yang sangat suka memasak, mirip sekali dengan ibu saya. Masakannya enak, sampai Enden berjanji takkan jajan di luar demi menikmati olah tangan sang ibu. Biasanya, ibu bangun sebelum Subuh, memasak dalam diam agar tak membangunkan semua anggota keluarga yang terlelap tidur. Saat anak-anak bangun, makanan panas sudah terhidang di atas meja.

Ibu tak berharap pujian dan faktanya ia jarang diapresiasi meski sering sekali memasak untuk keluarga dan tetangga. Pernah dalam acara hajatan, ia sibuk memasak sendirian saat warga lain sibuk mengobrol di beranda rumah. Saat anak menegur, ibu cuma bilang, “Memasak adalah ruang aman di mana saya bisa jadi diri sendiri sekaligus menunjukkan rasa cinta pada orang lain, termasuk kamu.”

Kecintaan pada memasak sayangnya terpaksa dihentikan sejak ia menderita katarak parah. Lambat laun, kesehatannya terus termakan usia hingga ibu meninggal di era pandemi Covid-19. Enden merasa kehilangan besar. Air matanya tumpah saat memandikan jenazah ibu. Ia berharap ibunya akan terbatuk lalu kembali bangun dan memeluknya hangat, sehangat masakan di atas meja. Ia kangen pada masakan ibunya, kangen pada cintanya.

Tak cuma merasakan cinta dari ibu, sebagai anak, kita juga belajar banyak hal. Dari kisah “The Wall” Michalina Skotnika dan “Chasing Liberty” Johanna Katharina, saya belajar soal keberanian meninggalkan suami yang senang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Para perempuan itu menukar kebebasan dengan stigma seumur hidup bahwa perempuan bercerai tabu dan menyedihkan.

Senada, dari kisah “A Women’s Heart” Ani Mulyani, saya belajar sulitnya ibu tunggal mengorbankan pencarian cinta barunya demi keluarga. Di saat bersamaan, ia pun menghadapi stigma negatif karena statusnya yang janda. “Saya tak mau menikah lagi dengan lelaki baru karena takut ia tak bisa mencintai anak-anak seperti aku mencintaimu.”

Sosok ibu yang feminis tampak dalam “Fashionista” dari Amalia Fonk. Ibu selalu berdandan dan berpakaian cantik hingga Amalia protes. “Ngapain dandan, toh di rumah aja.” Jawaban ibunya mengingatkan pada saya sosok ibu sendiri yang tak absen pakai lipstik sehabis mandi. Kata dia, “Saya berdandan untuk diri sendiri, bukan orang lain, bapakmu, atau lelaki.”

Tanpa meromantisasi gagasan ibu adalah madrasah anak, cerita “My Mother My Artist” Ryan Sutherland, ”Sister Wems: My stellar Mother” dari Silas Oghenemaro Emovwodo, dan “True Beauty Maker” Hamad Shoukat juga mengonfirmasi betapa kerennya ibu saat memberikan pendidikan ke anak-anaknya. Sutherland menggambarkan sang ibu, artis serba bisa karena menyulap rumahnya bak karya seni, yang teguh mengejar gelar sarjana di usia 50 tahun.

Ibu Emovwodo dan Shoukat lebih badass lagi karena menentang konstruksi patriarkal di keluarga dan masyarakat bahwa lelaki juga harus terampil mengerjakan kerja perawatan di rumah. Para ibu itu membiasakan anak-anak lelakinya untuk memasak, mencuci, bahkan menjahit baju sendiri. Mereka tak peduli meski kerap dikritik dan di-julid-in orang lain karena teknik parenting-nya.

Baca juga: Menjadi Ibu yang (Tidak) Sempurna

Sulitnya Jadi Ibu hingga Afirmasi yang Minim

Ada dua hal penting yang saya catat setelah membaca buku Riyani. Pertama, tentang sulitnya menjadi ibu yang terus dibayangi stigma dan tuntutan untuk selalu sempurna, terlebih di Indonesia. Ibu dari kacamata sosial dan agama dilihat sebagai sosok mulia, perempuan utuh, dan tak boleh salah. Ibu yang baik dikonstruksikan sebagai mereka yang mengandung, melahirkan, menyusui eksklusif, meninggalkan pekerjaan demi merawat anak, sekaligus membereskan pekerjaan rumah, dan menjadi madrasah anak satu-satunya.

Sebaliknya, mereka yang mengambil jalur berbeda bakal dicap “ibu durhaka”, di-mom-shaming oleh para perempuan lain atau masyarakat pada umumnya. Saya sendiri pernah ditegur oleh keluarga dekat karena terlalu sibuk bekerja, sehingga anak terlantar dengan pekerja rumah tangga di rumah.

Saya yakin, sebagian dari kamu juga mengalaminya. Dianggap ibu abal-abal karena tidak bisa melahirkan anak sendiri. Distempel negatif karena tetap mengejar mimpi sekolah setelah menikah. Dimiskinkan karena dilarang bekerja oleh suami tanpa kerelaan istri. Pontang-panting bekerja demi pendidikan dan kehidupan anak yang lebih layak saat figur ayah tak ada. Atau menjadi korban KDRT tapi terpaksa bertahan dengan pernikahan toksik karena takut distigma.

Kenapa stigma terhadap ibu yang “tak sempurna” jadi fenomena jamak di Indonesia? Sebab, konstruksi lawas tentang kesempurnaan ibu itu terus dilanggengkan dalam teks-teks dan obrolan lisan di manapun, terus dipertahankan lewat norma dan peraturan negara. Ibu selamanya akan terus dicitrakan baik selama mereka mengikuti nilai-nilai yang ditetapkan oleh masyarakat. Sayangnya, banyak perempuan yang juga mengamini nilai-nilai itu sebagai kebenaran.

Baca Juga: Kamu Ibu, Kamu Individu Seutuhnya

Mereka tak sadar, label ibu mulia, ibu baik, ibu sempurna itu kadang tak ubahnya penaklukan perempuan. Mengutip Sasiana Gilar Apriantika dalam tulisan “Susahnya Menjadi ‘Ibu’ Hari ini” di Jurnal Perempuan (2015), label “ibu baik” sering kali cuma memosisikan ibu sesuai peran yang diberikan oleh orang-orang sekitarnya, alih-alih subjek.

Beruntungnya, dari buku Riyani saya belajar, tak semua ibu memilih diam. Mereka melawan stigma dan tuntutan itu dengan cara masing-masing. Ada yang melawan konstruksi masyarakat dengan mengajarkan anak lelakinya kerja domestik dari kecil. Ada yang mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan hidup menjadi orang tua tunggal. Ada yang mengejar mimpi yang tertunda di usia senja. Atau bahkan melawan dengan menunjukkan sisi kerapuhan sebagai ibu, yang senantiasa dituntut sempurna.

Kedua, Riyani memperlihatkan, meski ibu berperan besar dalam keluarga dan masyarakat tapi masih tak cukup diapresiasi atau diafirmasi bahkan dari sesama perempuan sendiri. Padahal, apresiasi yang minim ini bisa meningkatkan stres dan memicu masalah kesehatan mental lainnya. Tulisan Keeley Adams dari The Australian National University berjudul “The ‘Housewife Syndrome’: An Indicator of Madness or Oppression?” (2020) menjelaskan, ibu rumah tangga termasuk yang mengalami stres lebih tinggi atau lebih sering disebut housewife syndrome. Sindrom ini merujuk pada perasaan di mana ibu merasa kurang dihargai dan tak bahagia akibat perannya.

Dari kisah ibu Enden, kita melihat betapa jerih payahnya memasak kadang dipandang sebelah mata oleh orang sekitar. Atau cerita “The Lethal Squeeze”dari Kandita, di mana ibu tetap tak dihargai suaminya sendiri. Semasa hidupnya ia menjadi korban perselingkuhan, pelecehan fisik dan verbal, tapi tetap bertahan dan memperjuangkan martabatnya. Ia bahkan teguh membantu perempuan rentan sepertinya untuk mandiri secara finansial dengan membuat kerajinan tangan. Masalahnya, sampai akhir hayat pun, sang ayah tetap merendahkan dan tak mengafirmasi perjuangan ibu.

Baca juga: Ibu Bekerja di Indonesia Butuh Subsidi Penitipan Anak

Buku Riyani di sini menjadi pengingat bahwa berterima kasih pada ibu masing-masing menjadi penting. Telepon ibumu, tanyakan kabar, peluk dia jika masih dia. Selipkan doa atau harapan jika dia tiada. Katakan kepada ibu betapa kamu mencintainya dan berterima kasih atas perjuangan, pengajaran, dan kasihnya hingga hari ini. Jika kebetulan ibumu gagal dan banyak mengambil keputusan buruk, tetaplah berterima kasih karena telah menempamu menjadi sosok yang sekarang.

Seperti yang Riyani katakan, buku ini adalah penghormatan dia terhadap seluruh ibu di dunia. Tak peduli kekurangan yang dipunya, kamu adalah ibu yang layak dicintai. Sama seperti cintamu pada anak-anak. Ini adalah puisi buatmu, selamat Hari Ibu Sedunia.