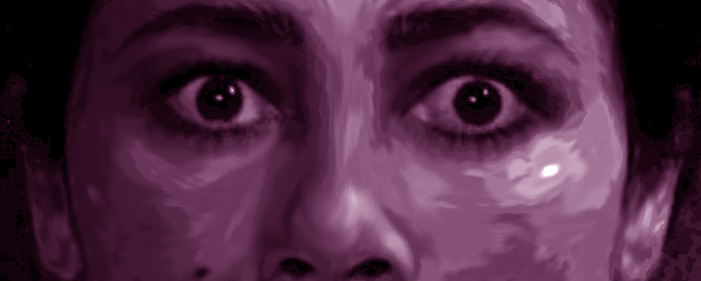

Suzzanna, Ratu Horor Sekaligus Ikon Feminis dan ‘Queer’

Film-film Suzzanna mungkin terlihat ‘campy’, tapi sesungguhnya memiliki perspektif feminis dan nonbiner.

“Suzzanna itu badass banget,” ujar kawan perempuan saya. Ia perempuan independen dan lajang dengan anak (kita bisa menyebutnya perempuan kepala keluarga).

Seperti kawan saya itu, saya yang berusia jauh lebih muda, juga mengakrabi film-film Suzzanna di televisi dan layar tancap. Waktu bocah, saya melihat sosok Suzzanna (dan berbagai filmnya) lebih dari sekadar badass. Melalui film-filmnya, saya untuk pertama kalinya mempunyai kesadaran terhadap kekerasan terhadap kelompok minoritas secara politik, yakni perempuan. Lebih jauh lagi, saya merasa ada keterhubungan antara diri saya yang queer dan Suzzanna. Dan Suzzanna bisa jadi adalah ikon populer dan heroik pertama dalam sinema Indonesia, yang tak hanya bisa dibahas dalam perspektif feminis, tapi juga queer.

Ada segudang film yang dimainkan Suzzanna, yang bernama lengkap Suzzanna Martha Frederika van Osch, sejak usia belia. Melalui debutnya dalam Asmara Dara (1958), aktris yang saat itu berusia 16 tahun tersebut sukses menyabet penghargaan pada Festival Film Indonesia (FFI), Golden Harvest Award, dan Festival Film Asia.

Beranak dalam Kubur (1971)

Sumber: Flickr ‘Indonesian Film Poster Archive’

Sosoknya kemudian mulai bergentayangan dalam film-film “panas” alias yang menampilkan adegan hubungan intim atau hal-hal yang dianggap seksi. Tahun 1970, Suzzanna tampil sebagai pemeran utama dalam Bernafas dalam Lumpur. Sejak itu, ia kian lekat pada film yang bertema horor dan mistik, juga sedikit panas, yang sukses di pasaran, antara lain Beranak dalam Kubur (1971), Sundel Bolong (1981), Ratu Ilmu Hitam (1981), Nyi Blorong (1983), Telaga Angker (1984), Malam Jumat Kliwon (1984), dan Ajian Ratu Kidul (1991).

Ia sempat dinominasikan lagi sebagai Aktris Terbaik pada FFI tahun 1979 serta 1982, dan Nyi Blorong berhasil menyandang gelar Film Terlaris FFI tahun 1983. Ada yang berbeda dari film-film Suzzanna dibandingkan dengan yang lain. Bahkan menurut saya, konteks itu masih relevan untuk kita bicarakan hari ini karena kehadiran Suzzanna tidak hanya memberi hiburan, tapi juga membuka mata saya terhadap banyak hal.

Kekerasan dan dendam

Pertama-tama, Suzzanna telah memberi saya kesadaran atas opresi berbasis gender sejak kecil. Film-filmnya selalu lekat dengan adegan kekerasan. Suzanna kerap memainkan peran sebagai sosok gaib (setan), dukun yang menguasai ilmu hitam (teluh atau santet), dan perempuan sakti, seperti sundel bolong, Calon Arang, Nyi Roro Kidul, dan Nyi Blorong. Dan musuh-musuhnya jelas dan sebagian besar adalah laki-laki–para pemerkosa serta pria-pria yang haus kekuasaan dan ingin kaya raya secara instan.

Awalnya, Suzzanna tampil sebagai gadis cantik yang lugu dan baik-baik, kemudian menjadi target kekerasan. Ia bisa jadi perempuan yang diperkosa, lalu tewas, dan arwahnya menuntut balas. Atau ia bisa jadi perempuan yang dituduh mempraktikkan ilmu hitam atau menyantet orang, lalu mengalami persekusi, dan ia membalas dendam dengan berguru pada sosok yang sakti untuk mendapatkan kekuatan. Sebagai korban, kematian atau pelarian atau pengucilannya merupakan potret dari kebuntuan situasi. Negara tidak hadir dengan hukum dan perangkatnya serta nilai-nilai moral gagal melindungi ia yang perempuan.

Ia memberikan saya potret tentang kultur patriarki yang didominasi dengan kekerasan serta maskulinitas yang sesungguhnya lemah dan rapuh.

Pada Sundel Bolong (1981), Suzzanna sebagai Alisa yang mantan pelacur, diperkosa dan kemudian hamil. Ia sampai depresi karenanya. Sementara itu, para pemerkosanya malah bebas berkeliaran. Ia hendak menggugurkan kandungannya, namun dibenturkan oleh tekanan moral dan agama. Ia lantas bunuh diri dan hantunya menuntut balas pada para pemerkosanya. Begitu juga pada Ratu Ilmu Hitam (1981) di mana Suzzanna sebagai Murni/Seruni menyimpan dendam kepada para lelaki dan warga desa yang mempersekusinya. Pola serupa muncul pada film-film lain.

Baik sebagai hantu atau perempuan sakti, Suzzanna tak kenal ampun. Ia menjelma sebagai pembunuh berantai dan berdarah dingin, sadis dan tak kenal ampun. Ia juga kerap memberikan “pelajaran” bagi para lelaki yang gemar menggoda perempuan. Ia tampil sebagai perempuan cantik dan seksi yang berjalan di tengah malam sendirian. Laki-laki kerap datang dengan segala tipu daya dan godaan (pelecehan) tanpa tahu bahwa sebetulnya merekalah yang tengah masuk jeratnya untuk dibikin lari terbirit-birit.

Pada film-film lain ketika ia berperan sebagai Katemi Sang Nyi Angker dan Susi Titisan Blorong, ia tampil sebagai perempuan cantik yang kemudian menjadi sasaran (persekusi, pengucilan, dan penculikan). Tapi, justru saat itulah ia menampilkan wujud asli dan kekuatannya. Ia mengemban misi untuk membebaskan perempuan-perempuan dalam jerat prostitusi (Katemi menghabisi sindikat prostitusi di desa) dan perdagangan manusia (Susi menghabisi sindikat perdagangan perempuan di kota). Ia berhadapan dengan pria-pria yang haus harta dan kuasa, licik dan penuh intrik.

Suzzanna punya pesona yang seolah layak dijadikan target karena inferioritasnya (sebagai perempuan cantik dan baik-baik). Namun, ia sekaligus menjadi mimpi buruk bagi para pelaku kekerasan dan pria hidung belang. Ia memberikan saya potret tentang kultur patriarki yang didominasi dengan kekerasan serta maskulinitas yang sesungguhnya lemah dan rapuh (begitu dihadapkan pada hantu atau sakti perempuan yang seram dan gaib).

Ratu Santet (1981)

Sumber: Flickr ‘Indonesian Film Poster Archive’

Telaga Angker (1984)

Sumber: Flickr ‘Indonesian Film Poster Archive’

Ambiguitas oposisi biner

Dalam film, Suzzanna kerap hadir untuk dua peran sekaligus. Dalam Ratu Sakti Calon Arang (1985), ia berperan sebagai Calon Arang, tukang teluh yang bengis serta dipenuhi amarah dan dendam (atas stigma janda), sekaligus Ratna Manggali, putri tunggal Calon Arang yang cantik, naif, dan lugu.

Suzzanna juga muncul sebagai Nyi Blorong yang kadang berwujud ular dan menjelma menjadi gadis cantik penggoda para lelaki dan dipuja demi pesugihan, sekaligus Nyi Roro Kidul (Ratu Kidul) yang bijak dan berwibawa. Kedua karakter yang bertolak belakang itu diperankan secara apik oleh Suzzanna. Ia juga pernah berperan jadi sundel bolong sekaligus anak perempuan dari sundel bolong itu. Di banyak film, sebelum menjadi hantu atau sakti, Suzzanna memainkan peran sebagai gadis lugu dan baik-baik, kemudian berubah sadis saat menuntut dendam.

Entah apakah hal itu dimaksudkan untuk menghemat anggaran produksi film atau ada alasan lain, saya tidak tahu. Tetapi, sosok Suzzanna telah memberikan saya suatu ambiguitas pada karakter manusia yang dilekatkan dengan moralitas. Yang terlihat baik dan cantik itu tidak selamanya harus menjadi “baik-baik.” Terkadang, yang jahat pun tak selamanya begitu. Itu membuat saya sejenak merenungkan apa yang dimaksud dengan baik-baik dan nakal. Dalam Ratu Ilmu Hitam, Suzzanna yang penuh dendam tiba-tiba dapat memunculkan simpati dan kemanusiaan ketika ia ikut berbela sungkawa pada kematian kepala desa yang diracun, atau menunjukkan kasih pada bayi yang tak berdosa. Sebagai sundel bolong pun ia menunjukkan rasa cinta sebagai ibu pada anaknya yang manusia.

Dengan akting yang mumpuni dan sungguh-sungguh, film-film yang menghadirkan dua sosok Suzzanna dengan lakon karakter yang berbeda dan terkadang begitu samar, memberikan saya perenungan bahwa dunia tidaklah biner, baik dalam hal karakter atau lainnya (gender).

Sundel Bolong (1981)

Sumber: Flickr ‘Indonesian Film Poster Archive’

Kisah cinta yang tak berakhir di pelaminan

Film-film Suzzanna bisa dikatakan selalu memiliki akhir bahagia. Yang jahat pasti mati. Yang penuh amarah dan dendam pasti kembali ke jalan yang benar. Semua konflik berakhir selayaknya kisah kepahlawanan yang dibumbui cerita cinta.

Tetapi, tunggu dulu. Tidak seperti dongeng-dongeng putri dalam animasi Disney, film-film Suzzanna menyajikan kisah cinta yang sebetulnya tragis dan hampir tak pernah berakhir di pelaminan. Tidak ada happily ever after. Sebagai hantu (sundel bolong), romansanya dipisahkan dua dunia yang berbeda: alam nyata dan maya. Begitu pula dengan kisah cinta Nyi Blorong atau titisannya. Ia harus kembali ke Laut Kidul dan lelaki yang mencintai atau dicintainya sekali pun harus memberikan jalan kepada Suzzanna untuk kembali ke dunianya.

Sebagai Ratu Laut Kidul atau Nyi Blorong yang sakti, lelaki mana pun tak bisa atau tak mampu memilikinya sebagai istri. Bahkan, beberapa filmnya menarasikan Suzzanna jatuh hati pada lelaki yang adalah saudara kandungnya (Ratu Ilmu Hitam) atau anaknya sendiri (Sangkuriang). Namun pada akhir film, Suzzanna tak pernah ditampilkan menjadi sosok yang lemah atau menangis termehek-mehek. Sebaliknya, justru para laki-laki itu yang ditampilkan bersedih atau terpaksa mengikhlaskan kepergian Suzzanna.

“Percintaan tak selalu diakhiri dengan perkawinan,” ujar Suzzanna sebagai Neneng kepada kekasihnya ketika ia hendak kembali ke Laut Selatan, dalam Bangunnya Nyi Roro Kidul (1985).

Eksploitasi tubuh lelaki

Hal lain yang membuat saya gandrung menonton film-film Suzzanna adalah bukan soal kemolekan atau kecantikan Suzzanna yang disorot kamera, melainkan eksploitasi seksualitas lelaki: pria bertelanjang dada berbasuh peluh, terikat tak berdaya, tidur dengan ular, dan sebagainya.

Suzzanna tidak menutup-nutupi hasrat seksualnya kepada lelaki dan mereka hadir dengan bentuk yang beragam: berotot, blasteran, berkumis, kurus, dan lain-lain. Tentu keragaman itu bisa jadi terkait tren terhadap ukuran ketampanan saat itu atau aktor yang potensial. Namun sebagai queer, saya menemukan ada hal berbeda terkait bagaimana saya mengaitkan hasrat seksual saya terhadap apa yang saya tonton. Bahkan di usia yang senior, Suzzanna sering disandingkan dengan lawan main yang jauh lebih muda. Ia memberi saya perspektif bahwa apa salahnya dengan perempuan berumur yang mengencani berondong-berondong, sementara kita tidak pernah menggugat pria-pria tua yang doyan daun muda.

Suzzanna tidak menutup-nutupi hasrat seksualnya kepada lelaki dan mereka hadir dengan bentuk yang beragam: berotot, blasteran, berkumis, kurus, dan lain-lain.

Dengan berbagai penghargaan untuk urusan akting (selain pada 1958, ia mendapat nominasi Piala Citra untuk Aktris Terbaik pada 1979 dan 1982) dan film-film yang laris (Aktris Terpopuler pada Festival Film Asia Pasifik tahun 1972), Suzzanna punya pengaruh dalam menentukan dengan siapa ia hendak beradu akting.

Mari kita runutkan para kekasih (juga musuh dalam film) Suzzanna itu untuk membayangkan pria-pria “unggul” di zamannya. Ada Barry Prima, Jeffry Waworuntu, Alan Nuari, dan Rudy Salam, sampai Advent Bangun, George Rudy, serta Clift Sangra. Clift Sangra, yang berperan sebagai anak sekaligus kekasih Suzzanna dalam Sangkuriang, kemudian menjadi pasangan hidup Suzzanna di dunia nyata. Usianya terpaut 23 tahun dengan Suzzanna. Ia memberi saya potret fetisisme dari seksualitas pria.

Jadi, kalau dalam film James Bond 007 ada istilah “Bond Girls,” hal yang sama juga terjadi dalam film-film Suzzanna. Merekalah Suzzanna’s boys yang kerap dinanti-nanti perempuan heteroseksual atau laki-laki queer seperti saya.

Perkawinan Nyi Blorong (1983)

Sumber: Flickr ‘Indonesian Film Poster Archive’

Hal-hal itulah yang menjadi alasan bagi saya untuk mengatakan bahwa film-film maupun sosok Suzzanna menjadi sangat relevan dalam pengalaman personal saya. Fantasi yang diberikan dengan sosok Suzzanna sebagai hantu, siluman, tukang santet, atau lainnya, begitu terhubung dengan saya atau mungkin banyak orang yang pernah merasakan inferioritas sebagai perempuan dan/atau kelompok minoritas gender dan seksual.

Sosok Suzzanna juga tak bisa dipisahkan dari apa yang tampil di layar perak dengan realitas yang sebenarnya. Selain pernikahannya dengan Clift Sangra, gaya hidupnya juga cukup berbau klenik, dengan kegemarannya mengunyah bunga melati. Tentu sulit memisahkan sosok Suzzanna dalam film maupun dirinya yang menjelma selebritis dan perempuan yang kuat dalam industri film.

Sayangnya, narasi-narasi tersebut tidak bisa diduplikasi ketika muncul versi baru Suzzanna dalam layar perak melalui film Beranak dalam Kubur (2018) yang menghadirkan Luna Maya dengan tampilan seolah-olah Suzzanna. Bukan hanya luput, tetapi film itu telah gagal dalam melihat secara kritis terhadap konteks film-film Suzzanna yang hadir di era Orde Baru.

Pada sebuah wawancara televisi sebelum ia meninggal pada 2008, Suzzanna mengatakan, “Horor adalah humor. Jadi tertawalah ketika melihat horor…. Orang yang nonton film horor itu adalah orang yang berani. Jadi, anggap horor itu ya lucu!”

Itu mengingatkan saya pada nasihat dari teman waria yang kerap membalas pelecehan atau sindiran atau perundungan dengan guyonan. Bukan bermaksud menyepelekan kekerasan sebagai humor, melainkan membuat suatu tameng atau coping mechanism dalam dunia yang tak pernah mudah bagi perempuan dan kelompok minoritas gender dan seksual lainnya.

Suzzanna memberikan suatu kekuatan semu (inner power) bagi saya untuk percaya bahwa saya tidak harus memilih pada satu sisi yang biner, bahwa saya juga punya kekuatan tak terlihat. Saya juga harus berani dan punya selera humor. Saya tak butuh pahlawan dan saya bisa jadi pahlawan untuk diri saya sendiri.