Bagaimana Jika Keluargamu Tak Percaya Corona Ada?

Saya hampir tak pernah melepas masker di tempat umum, kecuali untuk urusan genting macam mengisi perut atau berciuman dengan pasangan. Prinsip saya, mau sebegajulan apapun kamu, membela pengetahuan dan akal sehat adalah harga mati. Karena itulah saya tak pernah percaya dengan pseudosains yang digaungkan dimana-mana soal konspirasi wahyudi COVID-19. Saya rajin memakai masker, saya vaksin dua dosis sesuai saran pakar epidemiologi, mencuci tangan dengan sabun 20-30 detik atau sepanjang durasi lagu Selamat Ulang Tahun. Saya juga tidak dengan sengaja datangi kondangan pernikahan yang dijejali banyak kerumunan.

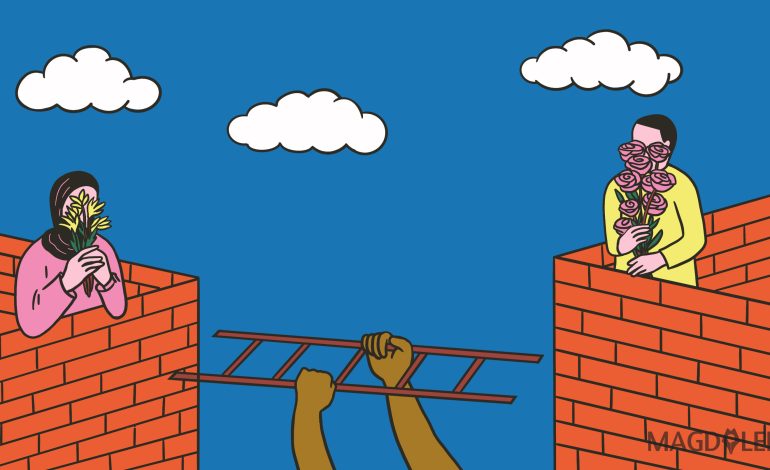

Sebab saya sadar COVID-19 tak pandang bulu menyerang siapa saja, maka saya ajek di mode bertahan. Namun, ternyata mode bertahan saja tak cukup jika kamu berada di tengah kelompok anti-Corona. Ada mode lain, namanya mode melawan.

“Lepas dong maskernya, mau lihat wajah kamu.”

Salah satu anggota keluarga menarik masker saya sembari tertawa-tawa. Saya celingukan ke kanan dan kiri, memang tak ada satupun anggota keluarga yang mengenakan masker dalam sesi kumpul bersama tersebut. Meski berat, atas nama kesopanan, saya mengiyakan. Saya melepas masker dan sengaja membuat jarak duduk agak menjauh dengan mereka. Ini saya lakukan, karena tahu ada dua anggota keluarga yang baru datang dari luar daerah, satu orang sering bertemu melayani penjual di rumah makannya, sisanya sudah terbiasa menanggalkan masker karena alasan pasrah atau sudah masa bodoh dengan pagebluk yang berjalan lama.

Ternyata ongkos yang harus saya bayar lumayan mahal. Tak lama sepulang dari acara kumpul keluarga itu, saya demam tinggi. 38 derajat Celcius. Kepala pusing, diare, pilek, batuk, dan badan pegal di sana-sini. Tak cuma saya, anak bayi saya ikutan meler. Begitu pula suami. Keesokan hari, kekhawatiran saya makin berlipat-lipat: Saya menderita anosmia. Sabun mandi, sabun cuci, parfum, berak anak, tak mengeluarkan aroma apapun di ujung hidung. Jika gejala tubuh semacam ini dialami saat tak ada pandemi COVID-19, tentu saya santai-santai saja. Namun, semua terasa berbeda di tengah kepungan virus hari-hari ini.

Saya pergi ke rumah sakit, menemui dokter, membeli obat, lalu diarahkan untuk menjalani tes usap PCR. Masa-masa menunggu hasil tes keluar adalah siksaan. Saya sudah membayangkan, bagaimana skenario terburuk jika kami sekeluarga terpapar COVID-19. Sementara, kondisi saya dan suami bekerja, sama-sama sakit, sedangkan anak juga masih butuh perhatian total. Saya jadi susah tidur, sehingga itu ikut mengerek tingkat stres saya. Gejala penyakit pun memburuk, batuk, pilek, dan badan makin meriang.

Beruntungnya, hasil tes usap PCR kami bertiga negatif. Meski begitu, rasa kesal di hati karena berhadapan dengan kelompok yang menyepelekan virus Corona enggak hilang begitu saja. Habis gimana, gara-gara mengira diri terkena COVID-19, ada kesehatan mental yang ikut dikorbankan. Tak hanya mengusik kesehatan mental tapi juga mengganggu kualitas pekerjaan saya, hingga tak optimal.

Baca juga: Dilema Mama Rawat Keluarga Positif COVID-19

Mereka yang Konsisten Menyepelekan COVID-19

Keluarga saya tentu hanya satu di antara sekian banyak orang yang memilih untuk berserah pada kekuatan doa dan keyakinan yang entah datang dari mana bahwa virus itu cuma ilusi. “Bapak konspirasi Indonesia”, musisi Jerinx saja sudah melunak dan bersedia divaksin demi menjaga kesehatannya, tapi kok masih saja ada yang percaya COVID-19 hanya akal-akalan elit global? Seandainya vaksin tak benar-benar ada, lantas bagaimana kamu menjelaskan kematian tiba-tiba ribuan orang di Indonesia hingga petugas makam kewalahan menguburkan mereka? Jika COVID-19 bisa rontok otomatis dengan kekuatan doa, maka tak akan ada ulama, pendeta, atau orang saleh yang meninggal setelah terpapar virus.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, sebanyak 17% masyarakat Indonesia percaya diri tak akan tertular virus Corona berdasarkan survei yang dilakukan sepanjang 7-14 September 2020. Survei daring ini melibatkan 90.967 responden di Indonesia. Di akhir tahun lalu, Center for Innovative and Governance (CIGO) Universitas Indonesia mencatat, dari 772 responden yang terlibat dalam riset mereka soal persepsi terhadap virus, sebanyak 20,6% atau sekitar 150 peserta masih percaya COVID-19 adalah konspirasi elit global. Yang bikin miris lagi, pada Maret 2021, survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebutkan, sekitar 25% masyarakat Indonesia masih tak percaya vaksin COVID-19 yang disediakan pemerintah aman bagi kesehatan penggunanya. Karena itulah mereka ramai-ramai menolak divaksin.

Kenapa masih banyak orang yang degil menolak percaya bahwa COVID-19 itu ada? Jawaban atas pertanyaan ini sudah banyak disampaikan oleh pemikir-pemikir di dunia. Namun yang paling umum adalah munculnya teori konspirasi yang menjadi alternatif pilihan yang membantu menjelaskan peristiwa rumit dan penuh gejolak, apalagi ketika kebenaran mungkin terlalu sulit diterima. Melansir keterangan di AP News oleh Helen Lee Bouygues, pendiri dan presiden Yayasan Reboot Paris, yang meneliti dan mempromosikan pemikiran kritis di internet, teori konspirasi sering muncul setelah momen-momen penting atau menakutkan dalam sejarah: Pendaratan di bulan, serangan 11 September, atau pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Konspirasi yang menyeret orang-orang besar, termasuk agen rahasia biasanya lebih memikat daripada harus repot-repot mencari kebenaran sebenarnya.

Celakanya, konspirasi ini makin tumbuh subur karena dipromosikan oleh orang-orang yang punya pengaruh. Deddy Corbuzier, misalnya, pada 19 April 2020 mengunggah video obrolan dengan rapper Young Lex bertajuk “CORONA HANYA SEBUAH KEBOHONGAN KONSPIRASI ⁉ nan kontroversial. Sebulan berselang, ia juga mengunggah video wawancaranya yang tak kalah kontroversial dengan napi korupsi Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan. Lalu ada musisi Erdian Aji Prihartanto, atau Anji, yang meragukan karya foto jurnalistik National Geographic Joshua Irwandi, yang menampilkan jenazah terbungkus plastik setelah meninggal akibat COVID-19.

Video-video ini disebarluaskan, dibicarakan, dan diamini oleh keluarga saya dan banyak orang lainnya. Orang-orang ini punya kecenderungan malas memverifikasi informasi atau sudah terlanjur keras kepala, sehingga hanya memercayai apa yang menurutnya senada dengan keyakinan awalnya (eco chamber).

John Cook, ilmuwan kognitif dan ahli teori konspirasi di Monash University menjelaskan pada media yang sama, ketidakpercayaan terhadap sains, institusi, dan sumber berita tradisional sangat terkait dengan kepercayaan yang lebih kuat pada teori konspirasi, seperti halnya dukungan untuk pseudosains. Kabar buruknya, Facebook, Twitter, Whatssap, dan platform lainnya andil karena membiarkan informasi yang salah berkembang terus di ruang-ruang percakapan kita.

Baca juga: Kehilangan Orang Tua karena COVID-19, Bagaimana Anak-Anak Bertahan?

Tips yang Mungkin Berguna Saat Berhadapan dengan Kelompok Degil

Tak usah buru-buru memutus silaturahmi atau dengan paksa mencoret namamu dari Kartu Keluarga hanya karena berbeda pandangan soal COVID-19. Dari pengalaman saya berhadapan dengan keluarga yang cenderung menyepelekan COVID-19, saya belajar satu hal. Bahwa kamu bisa menunjukkan sikapmu dengan tegas soal tetap mengenakan masker, menjaga jarak, dan keyakinan sejenis tanpa harus menolak mentah-mentah keyakinan mereka.

The Irish Times dalam artikel berjudul “How to talk to the vaccine denier in your life” sudah menjabarkan tips-tips yang bisa kamu lakukan ketika harus berhadapan dengan orang yang anti-COVID, anti-vaksin, dan cenderung “memaksamu” menjadi bagian dari mereka.

-

Pahami dari mana pandangan mereka berasal

Mick West, penulis buku “Escaping the Rabbit Hole: How to Debunk Conspiracy Theories Using Facts, Logic, and Respect” (2018) bilang, mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Ini akan memungkinkan kamu untuk memahami dari mana sumber keyakinan mereka berasal. Itu juga jadi bukti bahwa kamu masih menghormati keluarga, terlepas dari ngaconya pemikiran mereka.

-

Cobalah untuk membangun kesamaan

Masih dikutip dari The Irish Times, West percaya, penting untuk membangun sikap saling pengertian. Kamu mungkin berpikir, otak mereka gesrek karena kebanyakan mengonsumsi hoaks dan mendengarkan video konspirasi. Sebaliknya, mereka pikir kamu lah yang dicuci otak oleh media arus utama.

Baca juga: Putus Sekolah karena COVID-19, Anak Perempuan Ambil Peran Orang Tua

3. Jangan bersikap superior

Emily Duffy, wakil direktur Uplift, yang telah meneliti informasi yang salah terkait COVID-19, menyebutkan, pentingnya menghindari sikap superior atau merendahkan orang lain. Sebagai gantinya, ia menyarankan agar kamu bisa merespons pandangan berbeda dengan lebih asertif.

-

Jadikan motivasi untuk berpikir kritis

Ada keyakinan jamak bahwa berdebat dengan orang-orang keras kepala termasuk sia-sia. Namun, pernyataan mereka bisa kamu jadikan motivasi untuk menggali kebenaran, menuntunmu untuk memverifikasi informasi, tanpa menelannya bulat-bulat.

-

Jaga agar komunikasi tetap terbuka

Hal paling penting ketika terjebak dalam kondisi ini adalah tetap membuka komunikasi. Jika dia memulai menggiringmu ke topik yang memuakkan, soal betapa canggih konspirasi menjelaskan fenomena terbaru, diamkan dan cari topik lain agar hubungan kalian tak terputus.

-

Istirahat!

“Orang sering membutuhkan waktu yang sangat lama untuk keluar dari lubang kelinci,” kata West. Apalagi jika mereka dalam fase obsesif dalam mengonsumsi informasi tertentu. Karena itu, sebaiknya jangan buang waktmu, istirahatlah. Ini jelas butuh lebih banyak waktu.