Menggemari Karakter Fiksi Sampai Meniru Identitasnya?

“Sectumsempra!”

Kutukan mematikan yang diucapkan Harry Potter (Daniel Radcliffe), kepada Draco Malfoy (Tom Felton) dalam Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009), seingat saya adalah mantra yang paling banyak ditiru teman-teman sekelas, ketika bioskop serentak memutarkan film itu.

Saat itu saya duduk di kelas lima SD, memperhatikan mereka yang sangat terikat pada film keenam, adaptasi novel J.K. Rowling tersebut.

Salah seorang teman perempuan bahkan membeli replika tongkat sihir yang digunakan Hermione Granger (Emma Watson). Ia juga meniru gaya bicaranya dengan aksen British yang khas, dan mengklaim dirinya Potterhead—panggilan untuk penggemar Harry Potter—karena sudah menamatkan novel-novelnya.

“It’s Levi-o-sa, not Levio-sa!” katanya, seolah ia adalah karakter Granger dalam serial pertama novel tersebut.

Hari itu menjadi pengalaman pertama saya, melihat karakter fiksi bisa memengaruhi perilaku seseorang. Mungkin karena kami masih anak-anak, pikir saya saat itu. Tapi, waktu iseng baca-baca Reddit beberapa waktu belakangan, ternyata orang dewasa juga mengalaminya.

Sebuah pengguna bercerita, ia berpikir dan berbicara layaknya seseorang yang hidup di Inggris pada abad ke-19, setelah membaca Master and Commander (1969) oleh Patrick O’Brian.

Ada juga yang meniru penulis Anne Frank setelah membaca salah satu bukunya. Ia membeli jurnal dan mengawali tulisannya dengan “Dear Kitty”, sama seperti Frank.

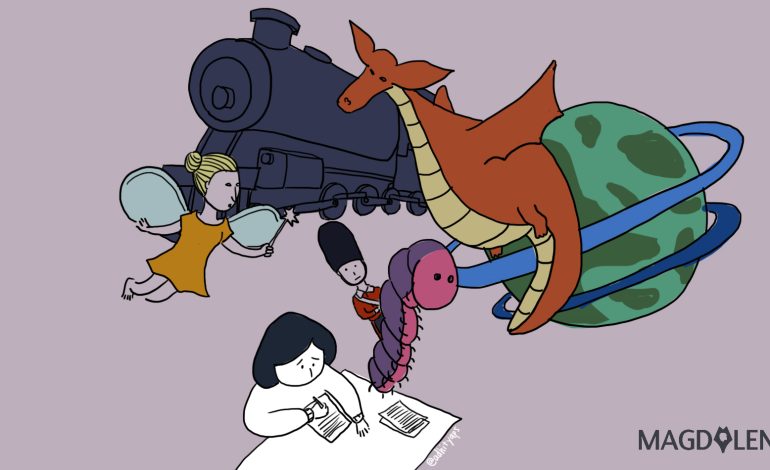

Ternyata, perilaku meniru karakter fiksi dari buku seperti dilakukan beberapa orang tersebut, adalah experience-taking yang dilihat sebagai proses imajinatif.

Perilaku tersebut muncul, karena seseorang mengasumsikan identitasnya sebagai karakter yang dibaca. Alhasil, mereka memiliki pemikiran, perilaku, emosi, dan sifat serupa.

Lalu, apa yang membuat seseorang melakukannya?

Baca Juga: Setop ‘Book Shaming’, Berikut 5 Manfaat Baca Novel Fiktif

Mengenal Experience-Taking

Awalnya, saya mengira experience-taking sekadar proses berempati pada karakter. Misalnya larut dalam kesedihan dan memahami kehilangan yang dialami Potter, ketika Severus Snape (Alan Rickman) mati karena dibunuh Lord Voldemort (Ralph Fiennes). Kenyataannya, tidak sesederhana itu.

Peneliti Geoff Kaufman dan Lisa Libby mengungkapkan, ketika seseorang melalui proses experience-taking, ia melepaskan kepercayaan, ciri-ciri kepribadian, ingatan, dan hubungannya dengan suatu kelompok untuk sementara waktu.

Dibandingkan melihat karakter dari perspektif pengamat atau orang yang mengevaluasi, ia mengadopsi identitas karakter yang dibaca sehingga pola pikir dan sudut pandangnya berubah. Proses itu berawal dari mengamati karakter, dan timbul rasa kagum hingga termotivasi mengubah sikap secara tidak sadar.

Di sisi lain, fiksi juga menawarkan banyak kesenangan bagi pembaca untuk menikmati karya yang dideskripsikan, sekalipun punya alur yang absurd. Namun, dunia baru yang diciptakan penulis justru memberikan ruang untuk berimajinasi, memperluas pengalaman membaca, mengubah keyakinan, hingga menerapkan gagasannya dalam perilaku sehari-hari.

Masih dari percakapan Reddit yang sama tentang experience-taking, saya menemukan seseorang mengatakan lebih sering minum teh, ketika membaca novel-novel karya Jane Austen.

Bahkan, ia lebih banyak berjalan kaki, setelah membaca Fellowship of The Ring dan The Towers (1954), meniru karakter Samwise Gamgee dan Frodo Baggins yang diciptakan J.R.R. Tolkien. Pasalnya, mereka berjalan kaki sejauh 1.350 mil—lebih dari 2.000 kilometer—selama 440 jam, seperti dari London ke Niš di Serbia.

Sayangnya, experience-taking belum tentu terjadi setiap kita menenggelamkan diri dalam sebuah buku. Menurut Kaufman, proses itu hanya terjadi ketika seseorang mampu melupakan konsep dan identitas dirinya, saat melakukan aktivitas tersebut. Malah hampir mustahil dilakukan, jika kita membaca di depan cermin.

“Semakin seseorang ingat dengan identitasnya, semakin kecil kemungkinannya mengadaptasi identitas karakter (yang ia baca),” ujarnya dilansir Science Daily.

Contohnya dalam riset Changing Beliefs and Behavior Through Experience-Taking (2012). Kaufman dan Libby menyebutkan, pembaca yang diperkenalkan dengan karakter homoseksual sejak di awal cerita, cenderung tidak bisa relate atau merasakan dirinya ada dalam karakter tersebut.

Hal itu dikarenakan pemikiran mereka yang terpengaruh stigma dan stereotip masyarakat, sehingga langsung menganggap karakternya bertolak belakang dengan identitas mereka.

Kendati demikian, experience-taking justru dianggap sebagai cara ampuh untuk mengubah cara berpikir dan berperilaku, secara bermakna. Misalnya pembaca lebih menghargai karakter homoseksual, ketika orientasi seksualnya disebutkan di akhir cerita.

“Mereka tidak menilai karakter gay itu feminin atau lebih emosional,” tulis kedua peneliti asal AS tersebut. Maka itu, pengalaman karakter lebih mudah diadopsi setelah pembaca mengikuti alur cerita, dan memiliki kesan personal dengan dirinya tanpa terbentuk suatu judgement.

Baca Juga: Dari Baju hingga Gaya Hidup, Ada Alasan Kita Senang Meniru Idola

Ketertarikan dengan Karakter Fiksi

Meskipun karakter fiksi tidak nyata dan membangun koneksi dengan mereka terdengar seperti pelarian dari realitas, hubungan itu justru terbentuk karena pembaca memiliki pengalaman serupa, yang mengikat emosi pembaca.

Pada dasarnya, di sepanjang hidup, manusia terhubung dengan sesamanya dan ikut merasakan situasi yang dialami. Itulah yang membentuk kita melakukan hal serupa dengan karakter fiksi, sebagaimana dijelaskan peneliti dari University of Helsinki, Howard Sklar, dikutip dari Motion Picture Association.

Alhasil mereka menginvestasikan pengalamannya dengan karakter fiksi, dan memperlakukan mereka seperti nyata dalam kehidupan. Termasuk ketika karakternya “dibunuh” oleh penulis dan begitu membekas di perasaan. Sekalipun tidak relate dengan kehidupan karakternya, perasaan seperti mengenal sosoknya secara langsung tetap ada.

Menurut Sklar, pembaca tidak memerlukan detail persis dengan pengalamannya, untuk bersimpati dengan karakter, tapi mengandalkan kemampuan story-telling penulis dan melihatnya dari perspektif emosional.

Misalnya dalam My Sister’s Keeper (2004). Jodi Picoult menarasikan kisahnya dari sudut pandang orang pertama, tetapi bukan hanya dari perspektif Kate Fitzgerald yang menjadi karakter utama, melainkan tujuh narator berbeda. Dengan pendekatan tersebut, pembaca mendapatkan kesan personal dan memahami pemikiran setiap karakternya.

Namun, keterikatan dengan karakter fiksi bagi sejumlah orang, justru lebih dari berempati maupun experience-taking. Mereka memiliki perasaan intens, keinginan memiliki, atau ketertarikan seksual terhadap karakter-karakter yang dikagumi, serupa dengan yang dirasakan terhadap orang nyata.

Baca Juga: Menerima dan Berdamai dengan Duka Lewat ‘Jujutsu Kaisen Vol. 0’

Istilah ini dikenal sebagai fictophilia, yang juga berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Apabila penggemar pada umumnya sebatas membaca ulang, atau mengonsumsi alternate universe fanfiction untuk kembali bertemu dengan karakter favoritnya, mereka cenderung berfantasi dan mengarang ceritanya sendiri bersama sang tokoh fiksi.

Fenomena itu terjadi pada Claudia Fain, pengulas buku yang mempublikasikan pengalamannya lewat reels di Instagram. Dalam video tersebut, ia mengungkapkan kecintaannya terhadap karakter Fitzwilliam Darcy dan Charles Bingley, dari Pride and Prejudice (1813).

“I’ve suffered from this, especially with Jane Austen’s men,” tuturnya.

Keberadaan fandom dan media sosial lalu semakin memperkuat pembaca dengan fictophilia, karena menciptakan ruang diskusi bagi mereka. Seperti Duplicity (2018), fanfiction dengan karakter utama Harry Styles.

Menceritakan tentang Aven Brooks, fotografer rock band bernama Duplicity, yang tertarik dan penasaran dengan rahasia di balik sisi gelap Styles, salah satu anggota band tersebut. Buku yang bab barunya dirilis setiap Senin itu tak pernah absen meramaikan Twitter, membuat penggemar semakin terobsesi dengan Styles akibat imajinasinya.

Sebenarnya, imajinasi tersebut tidak berujung halusinasi, tetapi kerap membuat pembaca tidak sadar diri dan bingung secara emosional akibat terjebak dalam dunianya sendiri, seperti dijelaskan peneliti Veli-Matti Karhulahti dan Tanja Välisalo dalam Fictosexuality, Fictoromance, and Fictophilia: A Qualitative Study of Love and Desire for Fictional Characters (2021).

Meskipun demikian, fictophilia tidak termasuk kelainan, melainkan parasocial relationship yang kuat terhadap karakter fiksi.