Melelakan Teman dengan Dalih ‘Sayang’ Bukan Tanda Peduli

Sudah hampir dua tahun “Eka” diisolasi orang tuanya karena ‘ketahuan’ sebagai seorang lesbian. Semua bermula ketika dua orang ‘teman’ dalam dua kesempatan berbeda yang memberitahu orang tua Eka kalau anaknya adalah seorang queer dan berafiliasi erat dengan komunitas LGBT di Bandung. Mendengar kabar itu, orang tua Eka pun membatasi ruang geraknya: Ia harus selalu diawasi, tidak boleh mengakses gawai, dan dilarang bersosialisasi.

“Aku dipaksa berkerudung, diajak ke pengajian yang temanya spesifik orang queer sama dengan jahat di Islam. Dan kekerasan psikologis lumayan [keras] menurutku di fase itu,” ujarnya.

Saat ini Eka menggunakan akun media sosial rahasia yang diakses secara sembunyi-sembunyi untuk menghubungi Magdalene.

Mahasiswa berusia 26 tahun itu terkenal sebagai aktivis di kampus, tetapi selama akhir 2019 hingga pertengahan 2020, ia tiba-tiba ‘menghilang’. Pasalnya, dia dipaksa mengambil cuti kuliah karena orang tuanya ingin menyembunyikan keadaan Eka. Tidak hanya itu, pacarnya juga diancam akan mengalami serangan kekerasan fisik dan identitas pribadinya akan dibongkar ke publik. Karenanya, pacar Eka harus tidur dengan pisau karena rasa ketakutan akut.

“Karena ancaman [kekerasan] itu juga, selama diisolasi saya punya sleeping problems, gangguan kecemasan tidak jelas. Saya hidup dalam ketakutan,” kata Eka.

Ia kemudian dibawa ke psikiater tidak ramah dengan komunitas LGBT yang hanya mengorek sejauh mana hubungan seksual Eka dan pacarnya. Dalam satu sesi ‘mengembalikan kewarasan’, Eka diukur dengan Kinsey Scale atau skala yang menghitung tingkat heteroseksual dan homoseksual seseorang. Selain itu, Eka juga hampir dibawa ke terapi konversi yang ditutupi dengan dalih berlibur ke vila, tetapi batal karena situasi pandemi.

Baca juga: Siapa yang Paling Berhak Biacara Tentang LGBT?

“Psikiater jelas tahu [situasi] karena motivasi bawa saya ke psikiater ya buat menyembuhkan homoseksualitas. Psikiater pertama sangat intrusif. Psikiater kedua juga tipe ‘ya kalau kamu enggak mau disembuhkan saya enggak bisa nyembuhin’. Jadi, masih ada asumsi homoseksualitas sebagai gangguan psikologis,” jelas Eka.

Psikiater kedua mendiagnosis Eka mengalami depresi dan bipolar akibat perasaan tertekan, isolasi dan ‘luka’ atas pengalamannya hide inside the closet selama remaja. Ia pun diberikan obat-obatan, tetapi mendadak berhenti karena pandemi. Karenanya, Eka sering mengalami emosi yang tidak stabil, kesulitan untuk bangun tidur, dan merasa terpuruk sampai membuatnya berteriak.

Eka mengatakan telah berupaya mengajak orang tuanya bertemu langsung dengan komunitas LGBTIQ untuk menghapus stigma. Namun, mereka keukeuh dengan anggapan menjadi queer adalah membina hidup yang bobrok dan penuh dosa. Karenanya, mereka menjustifikasi aksi mereka sebagai cara memberikan jalan terbaik untuk terlepas dari sesuatu yang tidak ‘benar’. Eka menambahkan, alasan yang paling kacau untuk justifikasi isolasi dan ‘pemaksaan penyembuhan’ tersebut adalah agar anaknya tidak tertular penyakit seperti HIV/AIDS.

“Karena di kepala mereka semua orang queer ada potensi mengidap HIV/AIDS yang tentunya anggapan salah. Terus, yang mereka suka ulangi juga, ‘kami melakukan ini biar masa depanmu tidak sia-sia, kamu pintar, salah pergaulan saja’. Ada juga alasan keagamaan, ‘kita kan maunya masuk surga bareng’. Pede banget bisa masuk surga,” ujarnya.

Eka masih belum tahu apa alasan pasti temannya melelakan (outing) dirinya. Meskipun begitu ia mengatakan, jika identitas gender dan seksualitas telah diungkapkan ke orang lain, maka orang yang dipercayai itu harus menghargai keputusan orang tersebut atas siapa saja yang boleh mengetahui hal itu. Jika ia dilarang untuk mengumbar, maka tidak sepantasnya ia memberitahukannya lagi kepada orang lain.

“Saya bisa dengan sangat tegas menyatakan bahwa saya adalah korban penghilangan paksa karena selama hampir dua tahun, identitas dan well being saya ditutup-tutupi satu pihak. Apa mau kejadian yang sama terjadi pada teman sendiri? Saya beruntung karena masih hidup, tidak semua orang bisa seberuntung saya,” tandasnya.

‘Ally’ Tidak Akan ‘Outing’ Tanpa ‘Consent’

Beberapa waktu lalu, isu tentang melelakan teman dengan dalih sayang agar dia dapat menjadi lebih baik ramai di media sosial. Dalih rasa peduli itu kemudian mengangkat kembali narasi keputusan egois dan sepihak itu membuat posisi seseorang di komunitas LGBT menjadi semakin rentan untuk mengalami persekusi.

Dalam penelitian Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBTI di Indonesia dari 2006 hingga 2018, tercatat ada 1.850 korban persekusi. Jumlah tersebut menjadi puncak gunung es atas persekusi lain yang tidak tampak.

Senada dengan Eka, ketua NGO yang memperjuangkan hak LGBT, Arus Pelangi, Ryan Korbarri mengatakan, jangan melelakan (outing) seseorang tanpa consent dari orang tersebut. Selain itu, outing tanpa persetujuan memberi potensi menghilangkan ruang aman untuk orang yang bersangkutan. Pasalnya, keluarga pun belum tentu menjadi support system paling baik untuk seseorang dalam komunitas LGBT.

Baca juga: Pelajaran dari Tokoh Publik yang Melela pada 2020

“Dari keluarga barangkali ada backlash karena salah satu risiko outing bisa sampai pengusiran atau justru dikurung oleh keluarganya. Itu adalah risiko yang harus dipetakan ketika outing seseorang,” ujarnya kepada Magdalene (2/9).

Selain itu, imbuhnya, di negara yang aparat hingga masyarakatnya masih homofobik,stigma tentang komunitas LGBT akan semakin terinternalisasi dan dilanggengkan. Potensi penghancuran karier, kehidupan sosial, dan kesehatan mental pun juga ikut tinggi. Dengan demikian, pemetaan atas risiko, sistem pendukung, hingga mempersiapkan rencana mitigasi, seperti mencari akses rumah aman, saat coming out menjadi krusial.

Ryan mengatakan, orang selalu memiliki dorongan mengungkapkan memiliki teman di komunitas LGBT karena ingin memamerkan dan membanggakan koneksinya. Namun, hal itu tentu menjadi berbahaya jika dilakukan sekenanya karena ada batasan menghormati keputusan siapa saja yang boleh tahu tentang identitas dan orientasi seksual seseorang. Selain itu, melelakan seseorang juga bisa berdasar atas homofobia jika sengaja ingin ‘mengubah’ dan ‘menyelamatkan’ temannya.

“[Dasar homofobia] tergantung tujuannya apa. Ada yang memang performative ally dengan tujuan mengungkapkan seseorang dari bagian komunitas LGBT. Kalau yang ‘kamu harus berubah’, itu menjadi homofobik,” ujarnya.

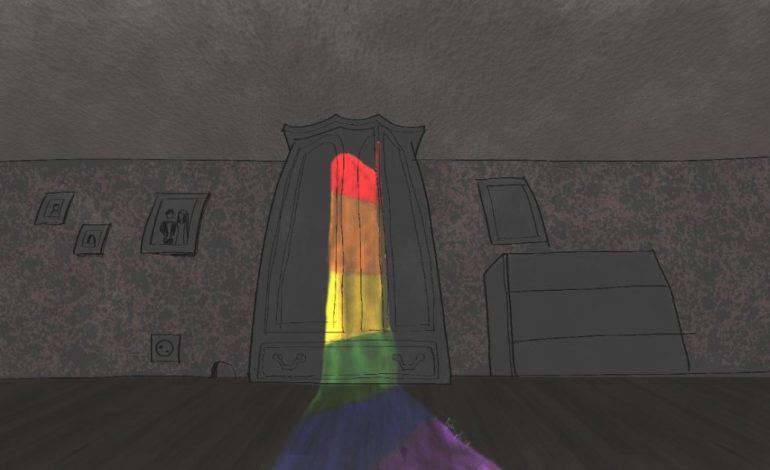

Baca juga: ‘Gaya Sa Pelikula’: Potret Kaya Kehidupan Gay dan Peliknya Persoalan Melela

Untuk menjadi ally yang tidak performatif, tambah Ryan, mendukung teman di komunitas LGBT tidak sebatas menerima saja. Ada lapisan yang perlu dipertimbangkan, seperti ruang aman, mendengarkan, dan memvalidasi cerita mereka. Jika tujuan melelakan karena ingin pamer, tentu saja itu menempatkan seseorang dalam posisi yang berbahaya.

“Menjadi ally penting menciptakan ruang aman bagi kawanmu yang LGBT. Melekakan atau menceritakan identitas seksual kawanmu tanpa consent, meskipun tujuannya baik, dapat menghilangkan ruang aman yang kamu usahakan bersama mereka. Bila kamu mau menjadi baik untuk diri sendiri dan kawan LGBT, jangan outing,” ujarnya.