Banyak Baca Teori, tapi Belum Pernah Pacaran: Curhatan Penulis Relationship

“Mulai minggu ini kamu in charge di kolom relationship ya,” ujar editor saya di ujung rapat redaksi.

Seketika napas saya tercekat, seperti karakter Andie Anderson (Kate Hudson) dalam How to Lose a Guy in 10 Days (2003), ketika diperintahkan menulis artikel dengan angle yang sama dengan judul film itu.

Bedanya, ia muak dengan artikel listicle yang selalu ditugaskan—hingga dinobatkan sebagai ahlinya, dan ingin membahas topik lebih serius. Sedangkan saya, enggak yakin bisa menulis seputar hubungan romantis, karena punya pengalaman nol besar di bidang ini.

Jika sebagian orang mendefinisikan happily ever after lewat cerita Disney princess, saya justru punya soft spot untuk film-film romantis keluaran Hollywood. Misalnya, Notting Hill (1999) atau The Best of Me (2014), yang enggak pernah gagal kasih after taste kenyamanan, sekaligus bikin saya punya ekspektasi dalam kehidupan percintaan.

Sayangnya itu semua enggak pernah relevan, karena kenyataannya, saya enggak pernah menginjak indahnya honeymoon phase, seperti dialami karakter-karakter fiksi itu. Alias, enggak pernah pacaran seumur hidup, selama hampir 23 tahun.

Satu-satunya pengalaman percintaan yang saya kuasai adalah, perkara cinta bertepuk sebelah tangan yang sudah terjadi lebih dari dua kali. Sekaligus, jadi alasan utama saya malas menjalin kedekatan dengan laki-laki hingga saat ini.

Alhasil, penugasan itu menimbulkan keraguan. “Gimana bisa gue nulis, kalau topiknya enggak pernah relate sama sekali?” pikir saya di beberapa minggu pertama, sejak diminta jadi “pakar percintaan”.

Merasa buta dalam pembahasan tersebut, saya memutuskan kembali membaca novel romantis—bacaan yang ditinggalkan setelah lulus SMA. Mulai dari karya-karya Taylor Jenkins Reid, Rob Sheffield, Colleen Hoover, hingga Emily Henry.

Setidaknya, setiap membalik lembar halaman, saya bukan sekadar mencari sensasi tertohok di dada, melainkan juga berusaha menemukan contoh-contoh kasus hubungan romantis—yang mungkin saja berguna saat menulis.

Baca Juga: Menjadi Perempuan Penulis Muda di Jakarta

Tulisan yang Hambar

Meskipun beberapa novel telah dibaca dan wawancara sudah dilakukan, rasanya sejumlah tulisan hubungan percintaan itu seperti lauk yang dimasak tanpa garam.

Entah seperti apa di mata pembaca, tapi bagi saya sendiri rasanya terlalu teoritis—tulisan-tulisan yang sudah jadi itu, biasanya dilengkapi kutipan-kutipan ahli dan jurnal penelitian, sebagai pendukung sahih dalam membeberkan perkara relasi romantis. Mau tak mau, teori-teori dari para ahli jadi pegangan utama saya. Walau sebetulnya, sedikit banyak saya tahu kalau belum tentu semua teori itu mudah dipraktikkan, atau bahkan tak bisa digunakan sama sekali.

Mirisnya, sebagai seseorang yang minim pengalaman dalam bidang ini, kadang saya merasa seperti mengenakan kostum badut karena harus memberikan “wejangan” berelasi ke pembaca setiap minggunya. Padahal realitasnya, saya enggak tahu apa-apa tentang relationship, terutama ketika menyangkut praktiknya.

Pernah suatu ketika, saya menulis tentang bersikap rapuh dalam hubungan. Hampir semua bagiannya seperti narasi kosong. Padahal sebagai pembaca, saya paling enggak suka tulisan yang minim nuansa, dan enggak memberikan kedekatan ke pembaca.

Karena itu, sebenarnya saya berusaha tidak terlalu attached dengan desk ini, dan tidak ingin dikenal sebagai “penulis relationship”. Tapi, beberapa waktu lalu, seseorang pernah menyematkan gelar “ahli tulisan relationship”, yang ternyata membangkitkan bagian dari karakter Anderson dalam diri saya.

Bukan karena pembahasan percintaan kesannya remeh-temeh—justru enggak kalah kompleks untuk dieksplor. Setidaknya sampai saya bisa menghadirkan keintiman ke pembaca, lewat setiap kata yang dituangkan. Dan membuat mereka bergumam, “Ini gue banget.”

Baca Juga: Saya Ingin Mencintai Laki-laki sebagai Mitra

Menulis Artikel Relationship Mengubah Pikiran Saya

Pacaran itu ribet.

Tiga kata yang menjadi kesimpulan saya, selama nyemplung di desk ini. Soalnya, semakin mengerti kompleksnya hidup berpasangan, semakin banyak saya menemukan permasalahan dalam diri. Terlebih sebagai individu di awal 20-an, mengira selama ini baik-baik saja ternyata memanggul segelintir family issues.

Ambil contohnya attachment styles. Punya orang tua lengkap dan enggak pernah absen memperhatikan anaknya, membuat saya mengira punya secure attachment—memandang dirinya berharga karena hubungan dengan orang tua atau pengasuhnya ideal.

Ternyata anxious attachment adalah jawaban atas insecurity saya, setiap lagi dekat dengan seseorang. Dan biasanya, mereka cenderung berpasangan dengan yang avoidant attachment—cenderung menghindar dari pasangannya. Apa nantinya hubungan begitu enggak tarik ulur? Membayangkannya saja capek.

Seorang teman kantor acapkali mengingatkan, katanya hubungan romantis bukan perkara teori dan enggak serumit yang ditulis. Namun, saya tetap ngeyel dan meyakini bahwa praktiknya tetap kompleks. Apalagi setelah mendengar pengalaman narasumber terkait relasi dengan pasangannya.

Satu permasalahan yang masih segar di ingatan saya, adalah mantan pacar narasumber yang cemburu dengan idola. Masih enggak habis pikir, bagaimana eksistensi sosok yang hanya real di dunia maya, bisa bikin jealous hingga muncul sikap mengekang?

Karena di kamus saya, suportif terhadap hubungan parasosial dengan figur publik menduduki lima kriteria utama, dalam mencari pasangan. Maklum, hari-hari bahagia saya selama ini diisi dengan fangirling.

Meskipun sebelumnya hidup menjomblo sempat menjadi kekhawatiran dan ingin buru-buru jadian, makin ke sini saya justru lega belum pernah pacaran. Apalagi saya mendambakan relasi yang setara, dan merasa udah bukan waktunya pacaran buat main-main.

Baca Juga: Memoar Depok di Mata Saya: Enggan Kembali Meski Banyak Memori

Secara mental, tampaknya saya belum siap untuk terlibat dalam hubungan dengan orang lain, ketika rentetan unfinished business masih mengekor di belakang.

Pertama, saya enggak ingin relasi itu membebankan salah satu pihak dengan beban emosional, dan memperlakukan pasangan sebagai terapis. Kedua, perlu memupuk kepercayaan diri supaya enggak insecure, dan menaruh kepercayaan penuh pada pasangan. Ketiga, ingin tetap fokus dengan yang saya lakukan, tanpa rengekan dari pasangan.

Bagi saya, kekhawatiran ini perkara mindset seseorang yang cukup banyak membaca, tanpa mengetahui realitasnya.

Tapi kenyataannya, menulis artikel relationship menyumbang ketakutan berada dalam relasi romantis. Mungkin saat akhirnya jadian, saya akan bolak-balik berselancar di situs Cosmopolitan, Bustle, atau Mind Body Green, untuk mendengarkan kata ahli. Dan terpaku pada penyelesaian masalah secara teoritis.

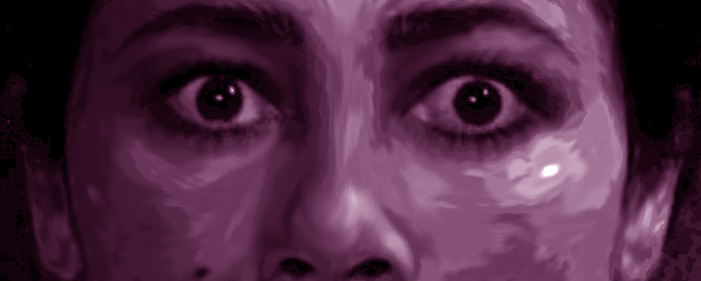

Ilustrasi oleh Karina Tungari