Seks Aman Remaja: Minim Edukasi, Terganjal Stigma

*Peringatan Pemicu: Penggambaran kekerasan seksual, pelecehan, dan kata-kata kasar”

Di usia 14 tahun “Isabel” berhubungan seks pertama kalinya ketika merayakan tahun kedua hari jadi hubungannya dengan “Anton”, yang berusia tiga tahun lebih tua darinya.

“Pacarku punya dua rumah, jadi kami cukup punya kesempatan untuk melakukan (berhubungan seks). Kadang kami juga pinjam apartemen teman, atau sewa hotel, seringkali dibantu oleh sopir dan Asisten Rumah Tangga (ART),” kata Isabel yang berdomisili di Jakarta.

Ketika melakukan hubungan seks, pasangan ini biasanya menggunakan kondom, namun sesekali mereka tidak sempat menggunakannya. Alhasil, Isabel harus meminum pil kontrasepsi pencegah kehamilan yang diberikan oleh Anton.

“Saat itu saya cuma tahu satu akibatnya, kehamilan, dan kami mendiskusikan seandainya itu terjadi, aborsi adalah jalan keluar,” ceritanya.

Isabel tidak pernah mendapatkan pendidikan seks, baik di sekolah maupun dari orang tuanya. Saat itu dia pun tidak merasa perlu untuk membekali dirinya dengan informasi tentang seks aman dari internet atau sumber lain yang terpercaya. Informasi tentang seks kebanyakan didapatkan dari teman-teman pergaulannya, yang kebanyakan adalah teman Anton, yang sudah menjadi mantan sejak 2020, atau kakak sepupunya yang juga sudah aktif secara seksual.

“Awalnya saya mengira hubungan seks itu normal bagi remaja yang berpacaran, soalnya semua teman-teman di lingkungan saya aktif secara seksual,” akunya.

Anton bukan satu-satunya pasangan seksualnya. Sampai saat ini, di usia 18 tahun, Isabel telah melakukan hubungan seks dengan tiga orang lelaki lainnya. Alasannya beragam, mulai dari “sedang bad mood”, hubungan jarak jauhnya dengan sang pacar tengah break, memiliki masalah keluarga, hingga “tidak disengaja”.

Yang terakhir sempat menyebabkan Isabel hamil ketika usianya bahkan belum genap 15 tahun. Saat itu dia pun tidak menyadari kehamilannya, meskipun sudah tidak menstruasi selama tiga bulan, karena siklusnya selama itu juga sering kali tidak teratur.

“Waktu itu kami lagi praktik tata boga di sekolah. Di dalam celemek saya ada telur yang pecah, baunya membuat saya mual, padahal biasanya saya enggak pernah mual kalau mencium apa pun,”ujarnya.

“Jujur, sebenarnya saya juga bingung dengan siapa melakukannya karena saat itu saya lagi dalam pengaruh alkohol dan ekstasi,” katanya, mengingat peristiwa yang terjadi pada 2018 tersebut. Diantar oleh ibu dan kakaknya, dia mengaborsi kehamilan tersebut di sebuah rumah sakit.

Kurangnya pemahaman tentang perilaku seks yang aman, serta susahnya akses akan informasi atau kontrasepsi adalah salah satu penyebab tingginya kehamilan remaja bahkan di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat.

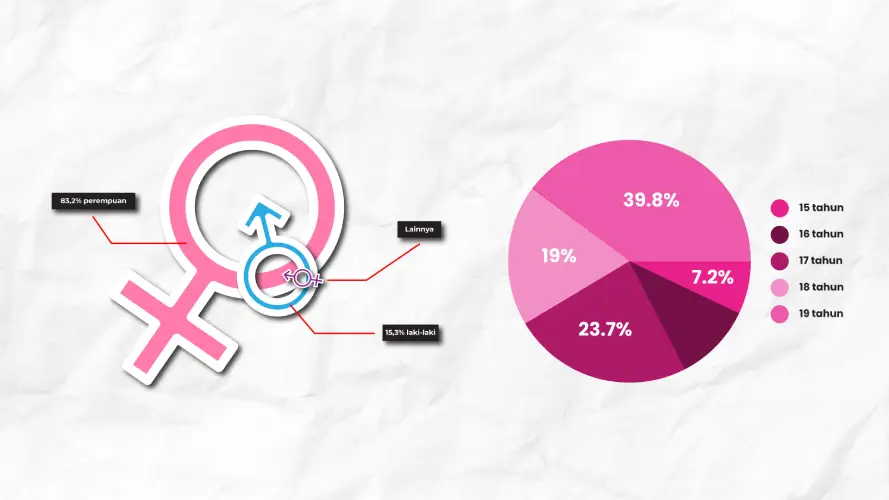

Dalam survei daring Magdalene tentang pendidikan seks baru-baru ini, sebanyak 63 persen dari 405 responden berusia 15-19 tahun menyatakan pernah mendapatkan pendidikan seks, namun hanya 12,8 persen yang menganggap pendidikan yang mereka dapatkan cukup memadai.

Dari berbagai sumber yang dicantumkan, sebanyak 84 persen responden mengaku mendapatkan informasi tentang seksualitas dari internet dan 16 persen yang mengonsumsi konten porno mengatakan, mereka melakukan itu untuk belajar tentang seks.

Sebaran responden survei

Pendidikan Seks Aman Remaja yang Ramah Budaya

Di sejumlah negara, pendidikan seks remaja yang ada di sekolah berhasil menekan angka kehamilan tidak diinginkan dan penyakit seksual menular. Di Belanda, Statistics Netherlands (CBS), menunjukkan jumlah ibu muda selalu berkurang setiap tahunnya. Pada 2016, sebanyak 1.492 remaja perempuan melahirkan turun dari tahun sebelumnya sejumlah 1.570 remaja.

Alih-alih menyampaikan stigma, ketakutan, dan menganggap tabu, mereka memusatkan kurikulum pendidikan seks pada pemberdayaan, cinta, dan penghargaan.

Secara bertahap, Belanda mengajarkan pendidikan seks komprehensif sejak anak berusia empat tahun. Mereka diajak mendiskusikan perasaannya serta bagaimana menjadi laki-laki dan perempuan dengan tujuan memiliki percakapan yang jujur dan terbuka tentang cinta kasih dan hubungan. Selain itu, materi dikemas sedemikian rupa untuk menunjukkan seksualitas yang berkaitan dengan rasa hormat, keintiman, dan keamanan. Di usia tujuh dan delapan tahun, anak mempelajari nama yang tepat untuk bagian tubuh dan mendiskusikan stereotip gender. Ketika 11 tahun, mereka mendiskusikan reproduksi, seks aman, dan pelecehan seksual.

Melansir Global Reproductive Health at Duke, pendidikan itu dinilai efektif, melihat rata-rata remaja di Belanda tidak melakukan hubungan seksual pada usia lebih dini dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Selain itu, mereka cenderung memiliki pengalaman seksual pertama yang positif, dan menggunakan alat kontrasepsi.

Kurikulum yang sama tentu tidak tepat untuk diterapkan di Indonesia, yang masyarakatnya masih lebih konservatif. Bahkan di sini, seksualitas di luar pernikahan masih tabu untuk dibicarakan dan hampir selalu dikaitkan dengan moralitas.

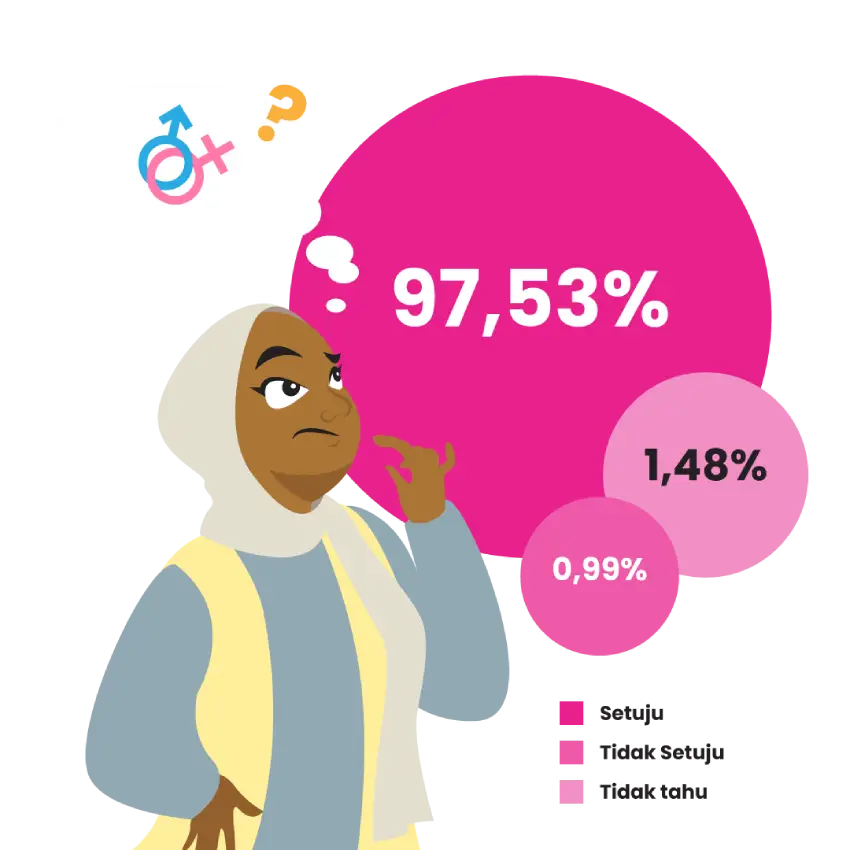

Hasil survei responden yang menjawab pendidikan seks diperlukan meski belum ada keinginan untuk berhubungan seksual.

Menurut psikolog pendidikan di Asosiasi Psikolog Pendidikan Indonesia (APPI), Kara Handali, budaya berperan besar membentuk persepsi bahwa pendidikan seks dapat mendorong anak melakukan hubungan seksual di usia dini.

“Budaya Indonesia tidak liberal seperti Eropa, maka itu yang menjadi momok dalam pembicaraan tentang isu ini adalah dosa dan dilarang agama,” tuturnya. Dalam membahas seks aman, ia menjelaskan idealnya remaja diajak berpikir logis untuk bisa mempertimbangkan risiko perbuatannya.

“Soal kehamilan remaja misalnya, seharusnya yang dijelaskan itu besarnya tanggung jawab sebagai orang tua, dan rentannya fisik ibu dan calon bayi, supaya mereka paham mengapa hubungan seksual tidak direkomendasikan bagi mereka,” ucap Kara.

Kara juga adalah seorang Program Development Officer di Jejak Kaki, sebuah pusat pengembangan psikologi yang menyusun modul pendidikan seks untuk materi seminar di sekolah. “Dalam menyusun modul, kami mengacu pada tahap perkembangan siswa dan menyesuaikan dengan setiap sekolah. Yang sulit itu kalau sekolah tidak mengerti kebutuhan siswanya, dikhawatirkan materi yang disampaikan enggak efektif,” ujarnya.

Masih terkait budaya, faktor penting yang menghambat pemahaman dan perilaku seks yang aman adalah budaya patriarki. Ahli obstetri dan ginekologi dr. Stella Shirley Mansur, SpOG mengatakan budaya patriarki dalam relasi romantis membuat perempuan tunduk terhadap laki-laki. Kebanyakan pasien remaja perempuan yang berkonsultasi dengannya, mengaku tidak menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan seksual.

“Itu karena arahan dari pasangannya yang enggak mau menggunakan. Sementara, mereka enggak bisa bersuara,” ungkapnya.Pendidikan seks yang komprehensif seharusnya juga bisa mengurangi penyebaran penyakit menular seksual, termasuk yang terjadi dalam hubungan sesama jenis.

“Andra” (19), mahasiswa asal Tulungagung, Jawa Timur, mengaku cukup sering melakukan hubungan seksual sejak kelas 3 SMP. Sebagai seorang biseksual, Andra pernah berhubungan dengan laki-laki dan perempuan, baik dalam relasi romantis maupun dalam hubungan kasual atau one night stand. Ia memastikan selalu mengenakan alat kontrasepsi untuk mengurangi risiko, meskipun beberapa pasangan laki-laki cenderung menolak menggunakannya.

“Mereka merasa penggunaan kondom itu enggak penting, karena mereka enggak bisa hamil,” jelasnya. “Tapi mau laki-laki atau perempuan, saya cenderung menghindar kalau pasangan menolak pakai kontrasepsi. Paling akhirnya saya ajak ngobrol, atau ancam saja enggak mau lanjut melakukan.”

Akses Layanan Kesehatan Reproduksi

Selain aspek pendidikan, akses remaja terhadap layanan kesehatan reproduksi juga perlu diperhatikan. The American College of Obstetricians and Gynecologists mengatakan, remaja perempuan berusia 13-15 tahun perlu berkunjung ke ginekolog. Mereka akan diedukasi tentang cara mencegah kehamilan, penyakit menular seksual, dan membuat pilihan berdasarkan gaya hidup sehat.

“Riana” (18), mahasiswi asal Medan, telah melakukan hubungan seksual dengan pacarnya sejak berusia 17 tahun dan dia merasa telah mempraktikkan seks yang aman.

“Sebelum berhubungan seks pertama kali, saya meng-Google dulu tentang konsep consent dan seks aman untuk dijelaskan ke pasangan saya,” ujarnya, sambil menambahkan mereka selalu menggunakan kondom saat berhubungan intim.

Meskipun sangat penting bagi Riana untuk memeriksakan diri ke ginekolog, stigma terhadap remaja yang berhubungan seksual nikah di luar nikah membuatnya enggan untuk melakukannya.

“Selain karena kami merasa enggak perlu untuk memeriksakan diri saat ini, kami juga takut tenaga medis malah menganggap enggak seharusnya kami melakukan hubungan seks di luar nikah.”

Isabel yang pernah memeriksakan diri di dokter kandungan menceritakan pengalamannya. “Saya pernah ke dokter obgyn untuk periksa siklus menstruasi. Bukannya ditanya kapan terakhir kali berhubungan seksual, malah ditanya apakah sudah menikah. Menurut saya itu enggak valid.”

Menanggapi hal tersebut, dr. Stella membenarkan adanya stigma yang membuat remaja enggan berkonsultasi ke dokter kandungan. Mereka cenderung memilih dokter spesialis kulit dan kelamin untuk menghindarinya.

“Remaja pasti enggak mau ke dokter obgyn, karena mereka berpikir kami itu dokter kehamilan. Makanya mereka pergi ke dokter penyakit kulit dan kelamin kalau ada masalah,” tuturnya.

Ia menambahkan, seharusnya ada pendekatan khusus kepada pasien remaja. “Di Indonesia kan tidak ada ginekolog khusus remaja sebagaimana di AS, jadi cara pendekatan ke pasien remaja dan dewasa berbeda. Yang penting enggak boleh judgemental, diajak ngobrol dulu tentang penyebab keluhannya, lalu diberikan pengertian sebelum melakukan tindakan,” ujarnya.

Umumnya, pasien remaja yang ditangani dr. Stella berkonsultasi karena keputihan yang tidak kunjung sembuh, yang sering kali membuat orang tua mereka curiga mereka terinfeksi penyakit menular seksual. Rasa bersalah telah melakukan hubungan seks di luar nikah juga bisa mendorong seorang remaja untuk mengunjungi dokter kandungan. Namun, kehadiran orang tua bersama mereka di dokter membuat mereka enggan atau takut untuk terbuka mencerita keluhan mereka.

Mengomunikasikan Seksualitas

Menurut Andra kurangnya pendidikan seks malah menyebabkan berbagai masalah bagi remaja dalam hal seksualitas.

“Yang menghambat remaja terkait seks karena seks itu dianggap tabu. Orang tua enggak pernah membicarakan itu, bahkan disembunyikan. Enggak ada pendidikan dari sekolah dan pemuka agama, juga ditambah kultur yang cenderung konservatif membuat anggapan semua soal seks pasti zina,” katanya.

Kebanyakan responden dalam survei Magdalene berujar, mereka tidak mendapatkan informasi tentang seksualitas dari orang tua mereka. Hanya 18 persen remaja yang mengaku berkomunikasi dengan terbuka tentang seksualitas dengan orang tua mereka.

Menurut Kara, keterbukaan adalah kunci bagi orang tua dan remaja dalam mengomunikasikan isu sensitif seperti seksualitas.

“Sebenarnya ini juga bergantung pada mindset orang tua dan nilai setiap keluarga, tapi orang tua harus membuka ruang komunikasi yang tidak menghakimi dan tanpa paksaan,” jelasnya.

Pendidikan seksual berdasarkan umur

Obrolan yang dibangun dapat dimulai dengan menceritakan pengalaman orang tua di usia remaja, menanyakan apakah teman-temannya sudah berpacaran, kriteria pasangan romantis yang disukai anaknya, apakah anaknya sudah memiliki pacar, dan bagaimana pandangannya tentang hubungan romantis.

Kara membagikan cara tim Jejak Kaki memaparkan materi pendidikan seks kepada siswa kelas 5 dan 6 SD: “Dalam tiga jam, kami menampilkan video singkat tentang pubertas secara umum dan menjelaskan adanya perubahan fisik dan emosi, agar mereka punya konsep pembahasan.” Kemudian, sesi dilanjutkan games berisikan materi berupa pilihan ganda atau benar salah, dilanjutkan dengan penjelasan jawaban yang benar, diskusi.

Umumnya, siswa laki-laki dan perempuan dipisah saat pemaparan pendidikan seks di sekolah dengan fasilitator bergender sama untuk mengutamakan kenyamanan mereka.

Selaku fasilitator, Kara dapat melihat dampak seksualitas yang signifikan dalam seorang remaja yang tidak hanya diedukasi tentang sistem reproduksi dan penyakit menular seksual di sekolah, tetapi juga mendapat pemahaman seputar pubertas secara keseluruhan.

“Mereka memiliki pemikiran lebih terbuka, memandang dirinya lebih positif, berani mengungkapkan jika sesuatu dirasa tidak nyaman, dan vokal membicarakan hal-hal terkait seksualitas dan hubungan,” ujarnya.

Berbeda dengan Jejak Kaki, dr. Stella tidak hanya memberikan materi pendidikan seksualitas kepada siswa, tapi juga orang tua mereka.

“Kami menginformasikan topik besar pembahasan yang disampaikan ke anak, termasuk seks aman,” ucapnya. Untuk mengatasi kekhawatiran orang tua jika anaknya diberi pemahaman seks aman, dia memastikan bahwa materi itu membahas tentang metode pencegahan yang dapat dilakukan, dan cara mengatasi jika seorang remaja sudah melakukan hubungan seks.

Dia mengatakan sering kali pertanyaan siswa menjurus pada pembahasan tentang hubungan seks dan hal-hal yang terhubung dengan itu, seperti penghitungan masa subur setelah menstruasi, dan kapan waktu yang tepat menggunakan kondom dengan baik dan benar.

“Pertanyaan itu tidak kami hindari, justru dijelaskan sampai mereka mengerti. Toh tujuannya ingin mengedukasi safe sex,” ujar dr. Stella. “Kami berharap ketika remaja membuat keputusan sendiri untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah, mereka mengambil keputusan yang bertanggung jawab.”

Proyek jurnalistik ini berkolaborasi dengan IDJN dan didukung oleh International Media Support.