Dari Anak Buruh Migran Jadi Aktivis Gender: Cerita Nur Azila Rumi

*Peringatan pemicu: Kekerasan Seksual

Perjalanan aktivisme Nur Azila Rumi, 24—akrab disapa Zila—enggak lahir dari ketertarikan semata. Tumbuh besar sebagai anak buruh migran di Lamongan, Jawa Timur, membuatnya akrab dengan pekerjaan domestik sejak kecil. Di lingkungan tempat tinggalnya—terutama anak buruh migran—terdapat pola pengasuhan yang jamak terjadi, yaitu memasukkan anak ke pesantren setelah lulus sekolah dasar. Zila dan kedua adik perempuannya mengalami hal yang sama.

Di balik kehidupan pesantren yang membebaskannya dari pekerjaan domestik, ia justru dihadapkan pada nilai-nilai yang membentuk cara pandang masyarakat tentang perempuan. Nilai-nilai itu ditanamkan melalui teks-teks keagamaan dan praktik sehari-hari. Pengalaman inilah yang kemudian mendorong Zila untuk mempertanyakan dan akhirnya menemukan jalannya di aktivisme.

Meski saat ini Zila mengaku sedang sibuk menyelesaikan revisi tugas akhir, ia juga tengah bekerja sebagai staf penguatan organisasi di Solidaritas Perempuan Kinasih, organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan atas tubuh, iklim, tanah, dan keragaman seksualitas. Zila mengaku upaya yang ia lakukan saat ini adalah upaya memahami tubuh dan sejarahnya sendiri.

Magdalene berbincang dengan Zila tentang pengalamannya melakukan advokasi selama ini, titik balik yang membuatnya terjun ke advokasi, serta tantangan-tantangan yang ia hadapi di ruang-ruang yang sering kali masih bias gender.

Baca juga: Putri Nabila: Lawan Stereotip Perempuan Sunda dengan Vokal Bersuara

Bisa ceritakan bagaimana gender journey dan apa yang jadi turning point kamu terlibat aktif dalam isu-isu ini?

Ketertarikan sama isu perempuan atau kajian gender sebetulnya dari background-ku yang lahir dari keluarga buruh migran. Awalnya aku menyadari ternyata pola asuh anak buruh migran dengan anak yang parenting-nya cukup memadai itu berbeda. Misalnya, saat SD, teman-teman punya waktu buat main, waktu buat belajar. Sementara aku dan adik-adikku harus ngerjain tugas domestik. Hampir enggak ada waktu buat belajar. Polanya cukup sama—setelah lulus SD, kami pasti dimasukin pesantren. Aku dan adik-adikku berada di pesantren selama enam tahun.

Namun bagi kami, itu salah satu bentuk kebebasan karena di pesantren enggak perlu ngerjain kerjaan domestik. Bisa belajar, bisa eksplor banyak hal. Ternyata di sana kami juga banyak dibenturkan sama nilai-nilai tradisional yang baru aku sadari kemudian saat dewasa, ternyata sangat membatasi.

Di pesantrenku yang cenderung tradisional, kami diajarkan dari beberapa kitab. Mulai dari cara kita jalan—harus sopan dengan mengangkat kaki, jadi enggak ada bunyinya. Harus berpakaian tertutup, terus harus hormat banget.

Ada momen yang bikin aku cukup tertampar waktu dengar cerita teman-temanku bahwa perempuan juga disunat. Aku penasaran karena enggak pernah bersinggungan dan enggak pernah disunat. Ada satu teman, rumahnya cuma beda kecamatan, dia cerita kalau dia dan teman-temannya disunat saat kelas 5 atau 6 SD, dibawa ke dukun atau perempuan tetua di desanya.

Kalau sunat laki-laki jelas ya tujuannya untuk kesehatan, tapi temanku bilang sunat perempuan banyak manfaatnya, supaya nggak jadi perempuan “nakal”, katanya. Lalu aku teringat—karena sebenarnya aku penyintas pelecehan seksual oleh anggota keluarga saat usia 6 atau 7 tahun—di situ aku berpikir, apa aku jadi korban karena enggak disunat?

Pada akhirnya, pas kuliah, pemikiranku mulai berubah. Waktu itu aku pernah ikut kajian soal Pelukaan dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP) bersama Rahima—Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan. Dari situlah aku tahu kalau sunat perempuan itu salah, enggak ada yang menganjurkan. Lalu aku makin mempertanyakan—mungkin banyak hal-hal yang aku pahami dulu justru salah kaprah dan membahayakan.

Latar belakang keluarga kamu sebagai anak buruh migran, apakah punya pengaruh dalam membentuk kesadaran kamu soal ketidakadilan gender? Ada enggak momen khusus dari keluarga atau lingkungan kecil yang membekas sampai sekarang?

Kalau di keluarga ibu atau bapak, aku generasi pertama yang sekolah tinggi (kuliah), itu jadi tantangan sebetulnya. Bagi orang-orang, kalau sudah di pesantren enggak perlu kuliah lagi, toh nanti juga ke dapur, kasur, sumur. Orang-orang juga menilai aku egois karena sebagai anak pertama harusnya tahu beban orang tua yang masih membiayai adik-adik juga. Namun, beruntungnya ibuku justru marah balik ke aku, kenapa harus dengerin orang lain, toh yang membiayai bukan mereka, katanya.

Dalam hal pendidikan, ibu memang cukup progresif meskipun bapak cukup patriarkis. Bapak mikirnya enggak perlu sekolah, kita butuhnya uang buat bertahan hidup. Jadi ibu yang membiayai kami bertiga. Ibu juga penyintas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tulang punggung keluarga. Ibuku enggak pernah mengeluh soal itu, dan enggak memaksakan anaknya sekolah di mana, jurusannya apa. Ada satu momen saat aku cerita ke ibu kalau aku enggak tahu impianku apa, ibu bilang, “Ya sudah kuliah aja, kalau nanti enggak jadi apa-apa, jadi guru ngaji aja di Kalimantan,” celetuk Zila menirukan ibunya.

Lalu soal menikah, kalau di Jawa Timur angka pernikahan anak cukup tinggi, bahkan teman-temanku setelah lulus pesantren langsung dinikahkan. Apalagi anak-anak dari buruh migran, bagi mereka, menikahkan anak itu melepaskan tanggung jawab. Namun ibuku justru bilang, “Enggak usah cepet-cepet nikah.” Ada momen aku cerita ke ibuku kalau punya ketakutan tentang pernikahan, karena aku besar dengan latar belakang keluarga yang enggak “harmonis”.

Bahkan hampir semua pernikahan di keluarga besar yang aku lihat juga enggak ada yang “ideal”. Pun, di keluarga bapak kebanyakan menikah lebih dari satu kali. Makanya membayangkan menikah, berbagi beban, itu sangat ambigu buat aku. Ibuku mau memahami itu, meskipun dia tetap bilang jodoh enggak ada yang tahu.

Mulai vokal bersuara itu mulai dari mana? Dari keluarga dulu? Circle pertemanan atau media sosial?

Sebetulnya dimulai dari pertemanan di kampus yang tergabung di organisasi. Awalnya ikut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) karena aku suka menulis puisi. Aku banyak baca puisi yang ngomongin soal kritik sosial, yang akhirnya membawaku mengenal novel-novel dengan isu gender. Dari bacaan-bacaan itu, aku memberanikan diri bersuara. Namun enggak bisa dimungkiri, organisasi masih terasa cukup maskulin. Meskipun ada KOPRI (Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri), orang-orangnya suka nge-jokes seksis, enggak cukup inklusif, dan beauty privilege itu ada.

Kalau di keluarga sendiri, terutama ke adik-adikku, sebenarnya aku enggak menekankan mereka ikut jejakku dan sebagainya. Namun kemarin dia (adik) ikut pelatihan bareng IRIS—kolektif keragaman gender dan seksualitas di Semarang, itu cukup menularkan dan support system kita makin banyak. Kemudian ke bibi—adik ibu, yang juga buruh migran, aku berusaha hadir dengan memvalidasi perasaannya sebagai pekerja yang selama ini sering dicurigai suami. Padahal dia bekerja demi anaknya punya kehidupan yang lebih baik.

Lalu, kalau ngomongin pertemanan (masa sekolah) yang latar belakang mereka di pesantren, jadi enggak terpapar pemahaman ragam seksualitas dan gender, yang membuat cenderung homofobik. Itu juga jadi tantangan, gimana menghadirkan cerita dan pengalaman teman-teman queer hari ini. Kalau ngomongin pembebasan perempuan, kita juga enggak boleh melupakan teman-teman disabilitas, pemenuhan akses queer, ODHIV, dan sebagainya. Itu sebenarnya, jadi saat menyampaikan ke orang terdekat, perlu waktu dan pelan-pelan.

Baca juga: Bella Agustina: Bahkan Bicara Tubuh Sendiri pun Perempuan Tak Bisa

Di organisasi seperti KOPRI, Solidaritas Perempuan, dan DEMA, kamu pasti ketemu dengan macam-macam orang. Menurut kamu, apa tantangan paling besar saat membicarakan isu gender di ruang organisasi mahasiswa yang kadang juga belum sepenuhnya sensitif gender?

Aku awalnya merasa kenapa aku ikut organisasi tapi kurang relate sama latar belakangku. Meski di organisasi juga ngebahas hak-hak kaum tertindas, tapi masih secara teoritis dibanding ditarik ke pengalaman individu. Itu yang cukup struggling, tapi untungnya seiring waktu mereka mulai memberi ruang, misalnya mulai membahas bacaan-bacaan berperspektif gender.

Di masa awal gabung cukup sulit ya, karena pertama secara kapasitas aku belum ada pengetahuan, dan hanya mengandalkan passion di puisi. Untungnya teman-teman cukup support. Di sisi lain, kadang masih cukup sulit saat ketemu laki-laki dengan toxic masculinity, yang memakai suara lantang sebagai alat untuk mendominasi.

Berjalannya waktu, aku bertemu dengan Solidaritas Perempuan Kinasih (SP Kinasih). Waktu itu memang sudah tertarik dari 2020, saat aksi One Billion Rising di 0 KM Jogja. Di momen itu aku sadar, ternyata bisa sedekat itu ngomongin soal gender dan perempuan. Akhirnya di 2023, aku memutuskan ikut magang 3 sampai 4 bulan di SP Kinasih. Di situ kita bener-bener belajar memahami gimana pengalaman perempuan yang dimarjinalkan, termasuk pengetahuan atas tubuh mereka, atas alam, atas apa yang mereka rasakan dan atas apa yang mereka ketahui. Itu akhirnya jadi basis keyakinanku berada di aktivisme ini dan di sana aku punya support system yang lebih besar.

Setelah magang selesai, aku dipercaya jadi ketua KOPRI universitas. Di situ aku punya kepercayaan diri memengaruhi teman laki-laki buat saling kompromi, misalnya di setiap diskusi harus ada perspektif gendernya. Tantangan lain yang kita hadapi, yakni ketergantungan ekonomi di organisasi. Untungnya waktu itu teman-teman menginisiasi fundraising, termasuk pengelolaan program bareng Magdalene (Wave For Quality). Akhirnya bisa menentukan kita mau ngapain aja dan berani membawa nama KOPRI, bukan lagi PMII, karena saat itu PMII geraknya fokus pada isu kampus, sedangkan kami ingin KOPRI bisa menyentuh isu yang luas, supaya setelahnya kita semua bisa berkembang di mana pun.

Isu apa saja yang selama ini banyak kamu temui selama terlibat dalam aktivisme?

Kalau isu cukup beragam, meski berangkat dari kesetaraan gender dan kekerasan seksual, karena saat di DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) fokusnya ke pemberdayaan perempuan. Aku sempat mendampingi teman-teman untuk akses ke pusat layanan terpadu atau UPTP-A terdekat. Makin ke sini, mulai terpanggil ke isu buruh khususnya buruh migran. Apalagi kemarin sempat ramai ada gerakan #KaburAjaDulu, tapi enggak semua punya privilege untuk ini ya.

Kita juga lihat enggak semua pengalaman buruh migran itu baik, ada isu komodifikasi pekerja juga, itu mungkin yang masih sulit disadari. Lalu karena aku bagian dari keragaman seksual dan gender, aku lagi mendalami isu itu. Selain itu, lagi belajar hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi, salah satunya bareng teman-teman feminis Jogja. Dari isu yang beragam itu, saat ini aku sedang memproses mana isu yang paling ingin aku dalami, meskipun lagi-lagi isu feminis itu interseksional ya.

Kamu besar di lingkungan Jawa dan juga aktif di kampus Islam, dua ruang yang sering kali punya melanggengkan bias gender tradisional. Bagaimana pengalaman kamu sebagai perempuan yang vokal soal kesetaraan di tengah dua ruang itu?

Sebenarnya masih jadi tantangan sampai hari ini. Misalnya hari raya kemarin, aku memutuskan enggak pulang ke rumah. Sebetulnya balik ke kapasitas kita menghadapi itu. Kadang ada beberapa hal, misalnya ibuku cukup menerima bagaimana aku berekspresi hari ini, bagaimana aku memilih berhijab atau tidak, tapi lingkungan sekitar enggak menghormati itu dan cukup menguras energi. Beberapa juga masih terkait dengan trauma, karena beberapa orang yang melakukan kekerasan terhadap aku dan adik-adikku adalah mereka yang hari ini jadi tokoh ormas yang terpandang di desa kami.

Semakin ke sini, aku yakin banyak kok yang mau bareng-bareng jadi masyarakat yang lebih aware, lebih toleransi gitu. Sayangnya ya memang di Lamongan–khususnya di tempatku, belum terbiasa dengan perbedaan entah kepercayaan atau keberagaman lainnya, masih butuh waktu untuk toleran. Kemudian isu kesetaraan gender seperti apa, itu belum ada di sana.

Saat aku berada di SP Kinasih, yang mana kami berbasis pemberdayaan perempuan akar rumput, jadi kurang lebih sama dengan masyarakat di tempat aku tinggal. Ketika ibu-ibu itu dibersamai, akan lebih mudah untuk mengadvokasi hal-hal kayak gitu. Misalnya hari ini aku lagi advokasi di beberapa wilayah misalkan di Kulonprogo, Semarang, sama di Jogja kota.

Meski mereka (ibu-ibu) lahir di generasi yang sama dengan tetangga di kanan kiri di rumah, sebenarnya mereka bisa bertransformasi, bisa memahami pilihan perempuan. Bisa memahami pembagian kerja, memang butuh proses tapi kalau ditarik mundur dengan pengalaman mereka sebetulnya akan lebih mudah. Apakah mereka jadi ibu rumah tangga atas pilihan sendiri, atau ada cita-cita yang ditinggalkan demi satu peran ini, dan sebagainya.

Nah, dari situ ibu-ibu diajak memahami perlunya ngasih anak-anaknya ruang atau mungkin saling support sesama ibu-ibu. Misalnya ada kasus KDRT di sekitar, itu enggak dilihat sebagai aib tapi dilihat sebagai permasalahan bersama, itu sebenarnya upaya-upaya yang bisa kita negosiasikan.

Kemudian ada satu struggle juga saat proses penulisan skripsi, karena isunya soal perempuan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan salah satu pendiri PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia). Satu sampai dua tahun berjalan cukup sulit karena dosenku ternyata salah satu korban pemaksaan kontrasepsi di era Orde Baru. Aku jadi cukup memahami luka linimasa beliau yang belum tersembuhkan.

Jadi sebenarnya cukup pelik saat ngomongin soal perempuan, gender, apalagi soal tahanan politik yang dipinggirkan negara dan masyarakat. Namun bagiku ini bukan hanya memperjuangkan seseorang, atau tokoh sejarah yang udah enggak ada, tapi ini memperjuangkan kita hari ini, kalau misalnya kerja-kerja kita enggak dilihat orang-orang di masa depan itu juga akan menyakitkan. Upaya menghadirkan mereka, itu juga menghadirkan diri kita. Ngomongin kesetaraan gender, itu ya ngomongin diri kita, bersama bareng-bareng jadi masyarakat yang lebih inklusif, memanusiakan manusia, dan menghormati pilihan.

Baca juga: Annisa Emery Manik: Perempuan Tuli Penggerak Advokasi Gender Inklusif

Bicara isu perempuan sudah dilihat berat, apalagi perempuan buruh ke anak muda. Ada enggak strategi yang kamu lakukan untuk itu?

Sebetulnya ini jadi refleksiku juga, awal mula kenapa aku getol khususnya di isu pekerja karena ibuku dulunya adalah pekerja rumah tangga (PRT) di Jakarta dan saat ini buruh migran. Aku menyadari akun Instagram teman-teman yang bergerak di isu buruh, seperti JALA PRT, atau di Jogja ada SPRT Tunas Mulia, itu masih jarang di-follow atau jarang muncul di beranda teman-teman. Mungkin bagi mereka yang punya privilese pendidikan, hari ini juga pengennya bisa cepat lulus. Makanya cukup sulit untuk tahu isu-isu apa aja, isu buruh seperti, isu pekerja rumah tangga seperti apa.

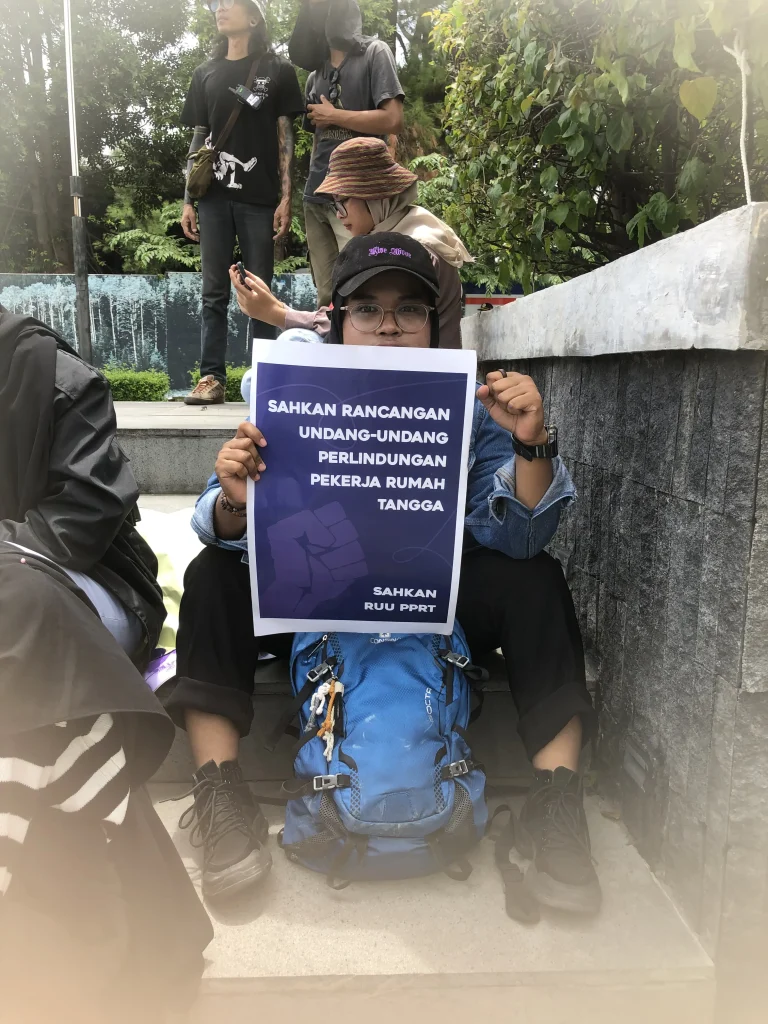

Akhirnya, dua sampai tiga kali kami mendatangkan ibu-ibu PRT buat diskusi bareng teman-teman, termasuk ajak kampanye bareng. Pertama saat itu bareng Konde, Pekan Pemutaran Film Mengejar Mbak Puan. Kami juga bareng SPRT Tunas Mulia mengadakan diskusi dengan KOPRI dari delapan fakultas dan audiensnya ternyata cukup banyak. Sebetulnya yang dipantik di situ enggak muluk-muluk, masih di tahap memantik empati sebagai orang muda hari ini melihat buruh, melihat PRT, yang seharusnya dilindungi. Apalagi pekerjaan mereka sering overtime, digaji enggak layak, tak ada jaminan, dan lain sebagainya.

Akhirnya jadi banyak merefleksi bagaimana ketertindasan, kekerasan apa yang dihadapi PRT khususnya di Jogja. Lalu Februari kemarin, salah satu advokasi bareng Magdalene itu ada Genderia. Lek Jum (salah satu teman PRT) berkabar soal perayaan kerja rumah tangga nasional, dan menawarkan buat diskusi bareng anak-anak muda. Kalau dulu lingkupnya universitas, sekarang terbuka untuk siapa pun. Namun kan kadang yang datang cuma sedikit, tapi bersyukurnya ada antusias teman-teman untuk bertanya dan lebih dekat dengan perjuangan RUU PPRT yang sampai hari ini belum disahkan.

Lalu beberapa minggu kami diskusi tentang isu buruh yang difasilitasi Yayasan Annisa Swasti. Di sana membahas UU Ketenagakerjaan yang komprehensif. Bagaimana kita melihat pekerja informal itu banyak, mulai dari buruh gendong, PRT, dan penyedia jasa lainnya. Bagaimana melihat ojek online (ojol) yang digadang-gadang jadi mitra tapi sebetulnya mereka enggak memperoleh perlindungan, upahnya dipotong gede-gedean.

Nah itu sebetulnya yang bikin kita sebagai anak muda aware, hari ini mungkin perbudakan modern enggak terlihat secara nyata tapi kalau hak-hak kita sebagai pekerja, hak kita sebagai manusia tidak terpenuhi ya sebetulnya kita terancam sebagai manusia. Termasuk aku yang saat ini bekerja di NGO. Buruh-buruh NGO juga enggak lekang dari eksploitasi, overtime kerja, gaji di bawah UMR, enggak dapat BPJS, itu semua enggak bisa dilepaskan.

Sebagai perempuan yang sudah lima tahun aktif di gerakan, kamu mungkin juga pernah merasa lelah atau jenuh. Apa yang biasanya kamu lakukan untuk tetap waras dan semangat dalam advokasi?

Sebenarnya kalau jenuh sama isu-isunya enggak ya. Sebab, bagiku ini memperjuangkan hidup dan matiku, hidup ibu, dan adik-adikku. Namun kalau perasaan lelah, misalnya partner kita susah diajak kompromi, itu memang ada. Apalagi di organisasi mahasiswa yang dominasinya besar dan pengelolaannya cukup patriarkis itu melelahkan juga. Kalau cara biar tetap waras, biasanya dengan menulis puisi, baca puisi, terus berkumpul sama orang-orang di gerakan.

Saat ada di momen capek dengan organisasi, aku recharge energi dengan ikut kegiatan yang sudah jelas perspektif dan keberpihakannya misal saat Hari Perempuan Internasional, kegiatan di Solidaritas Perempuan, atau Feminis Jogja.

Kamu juga aktif di media sosial buat advokasi. Apa perbedaan yang kamu rasakan antara advokasi di dunia nyata dan digital? Mana yang lebih menantang buat kamu?

Sebenarnya nyaman secara langsung karena bisa head to head and heart to heart, kita bisa tahu secara langsung apa yang jadi latar belakang seseorang. Itu bakal lebih mudah dipahami kalau advokasinya langsung. Misalnya ada teman yang saling support sesama perempuan, tapi di sisi lain merasa queen bee. Enggak bisa dimungkiri ada residu patriarki yang masih tersisa di mana perempuan diajarkan saling berkompetisi. Ibu-ibu yang merasa norma harus dipegang erat, ternyata pernah mengalami hal yang membuat mereka diposisikan demikian oleh masyarakat. Nah, itu lebih mudah dipahami kalau secara langsung.

Akhir-akhir ini aku menyadari juga advokasi lewat digital itu jangkauannya luas dan cukup fleksibel. Misalnya dalam sehari kita bisa bikin konten empat sampai lima video sekaligus. Itu bikin aku cukup semangat lagi buat bikin konten media sosial, terus ada fitur collab, jadi misalnya ngomongin isu-isu seperti politik dan pemerintahan, saat kita bareng-bareng dengan komunitas atau gerakan lain, aku merasa lebih aman. Dalam artian aku enggak menghadapi itu sendirian.

Dua-duanya cukup menantang sih, kalau di dunia digital kita berlomba-lomba sama algoritme antara konten kita naik atau enggak, sementara konten kita biasanya narasinya berat. Enggak semua orang bakal baca penjelasan di caption, itu menantang juga. Namun saat advokasi langsung, kita juga enggak bisa nge-judge pengalaman seseorang, semua orang punya pengalaman yang membentuk dia sampai hari ini. Jadi meskipun misal kontra, ya kita harus memahami dulu dan lebih sabar. Apalagi kalau advokasinya tentang hak kesehatan reproduksi, HIV AIDS, keragaman gender dan seksualitas, itu mesti lebih sabar.

Pernah enggak kamu dapat backlash atau serangan personal karena konten soal gender di media sosial? Bagaimana kamu meresponsnya?

Saat itu 2020, lagi Covid-19, aku memberanikan diri berpuisi di media sosial, termasuk membawakan puisi-puisi yang perspektifnya cukup feminin karya Nizar Qabbani. Dia cukup kompleks memotret perempuan atau sosok ibu di kehidupannya. Akhirnya dari situ mulai aktif di media sosial.

Cuma akhir-akhir ini, aku cukup membatasi media sosial sejak aksi #IndonesiaGelap. Ada video yang diunggah salah satu lembaga bantuan hukum dan ada aku di dalamnya. Aku belum siap menghadapi komentar-komentarnya. Akhirnya aku memutuskan lock Instagram. Jadi sekarang misalnya ada campaign pakai Instagram organisasi.

Baca juga: Redyadivka Ariarafa: Bicara Soal Perempuan Tanpa Jadi “Ngab-ngab Paling Woke”

Dari pengalaman kamu, perubahan kecil apa yang sebenarnya bisa berdampak besar dalam perjuangan soal kesetaraan gender?

Dari perspektif sih, misalnya saat aku nostalgia ternyata aku dulu memperjuangkan isu-isu ini dengan cara-cara yang ternyata cukup maskulin. Itu yang kemudian hari ini cukup membuatku berbeda, kalau sekarang terhubung sama teman-teman meskipun naik turun spiritnya, itu hal-hal yang wajar, dan enggak bisa dipaksakan. Dan hari ini bekerja bareng orang-orang yang memahami dunia kita ke depan harapannya lebih setara, lebih inklusif.

Aku percaya support system yang mendukung dan basis feminisme yang dipakai dengan tepat membuatku bisa bertahan lama di kerja-kerja aktivisme seperti ini. Apalagi gimana konsep feminis menarik pengalaman kita, bahwa kita semua tertindas dengan caranya masing-masing. Cara melawan ini semua ya dengan bareng-bareng.

Buat anak muda yang ingin mulai peduli tapi masih bingung harus ngapain, menurut kamu apa langkah paling realistis yang bisa mereka ambil?

Belajar menganalisis diri terlebih dahulu menurutku. Misalnya aku memilih gabung di organisasi dan gerakan karena ini bagian dari hidupku dan hidup ibu. Kalau kita tahu diri kita hari ini enggak bisa dilepaskan dari pengalaman-pengalaman kita, itu membantu buat memahami apa mau dilakukan ke depan. Lalu bagaimana itu semua dihubungkan sama permasalahan yang dialami banyak orang di sekitar.

Misalnya, aku berasal dari keluarga buruh migran, ternyata bukan cuma keluargaku, tapi ternyata satu Lamongan, jumlah buruh migrannya banyak yang enggak dapet perlindungan. Sebenarnya, kita sedang ngomongin diri kita sendiri tapi bagaimana relevansinya sama yang lain. Terus jangan takut, karena sekalinya takut kita cuma akan menerka-nerka saja.

This article was produced by Magdalene.co as part of the #WaveForEquality campaign, supported by Investing in Women (IW), an Australian Government initiative. The views expressed in this article do not necessarily represent the views of IW or the Australian Government.

Series artikel lain bisa dibaca di sini.