Sejarah Korset: Antara Pengekangan dan Pembebasan Perempuan

“You like pain? Try wearing a corset,” kata Elizabeth Swann (Kiera Knightly) dalam Pirates of the Caribbean (2003).

Di salah satu adegan film itu, Elizabeth pernah hampir tenggelam karena tak bisa berenang dibikin korsetnya yang ketat. Untuk waktu yang lama, korset dianggap sebagai alat patriarki untuk mendisiplinkan tubuh perempuan. Konsep itu kemudian dilanggengkan dalam film-film yang kita tonton. Namun, betulkah begitu?

Sudah banyak sekali peneliti sejarah mencoba melacak asal-usul korset. Namun, hingga kini para peneliti seja rah masih kesulitan menentukan rentang periode awal pemakaian korset karena istilah pakaian dapat berubah dengan cepat.

Elizabeth Ewing berusaha menyusun rentang periode yang baik dalam bukunya Fashion in Underwear: From Babylon to Bikini Briefs (2010). Dalam tulisannya, Ewing mencatat bahwa penggunaan pertama kata korset bermula dengan kata Prancis “cotte“.

Kata itu digunakan pada abad pertengahan untuk menggambarkan jubah laki-laki. Baru kemudian, sekitar tahun 1400-an, penggunaan kata “korset” secara spesifik mengacu pada pakaian yang dikenakan di atas kain linen.

Seperti sejarah sepatu hak tinggi, korset ternyata tidak hanya digunakan perempuan, tapi juga laki-laki. Pada 1800-an, laki-laki memakai korset sebagaimana perempuan menggunakannya: yakni, sebagai penyangga pembentuk pinggang yang ramping. Biasanya, dikenakan bersama mantel dan celana panjang.

Baca Juga: Ayo Gowes: Sepeda sebagai Instrumen Feminisme

Sejarah Korset Sebagai Penanda Status Sosial

Menariknya, korset juga sempat jadi penanda status sosial seseorang. Dalam penelitian The Corset: A Cultural History (2001), sejarawan fesyen dan kepala kurator dan direktur pelaksana The Museum di Fashion Institute of Technology New York, Valerie Fahnestock Steele menuliskan bagaimana korset menjadi bagian penting dalam praktik presentasi diri bagi kaum elite bangsawan.

Korset dalam hal ini menandakan kontrol atas tubuh dibentuk melalui serangkaian praktik sosial, mulai dari menari hingga berpakaian. Kaum bangsawan menggunakan korset untuk menghargai norma-norma berlaku sopan, sesuatu yang menggambarkan posisi sosial mereka di masyarakat.

Sebaliknya, tubuh orang-orang kelas bawah yang tidak ditegakkan korset menjadi simbol mereka sebagai orang rendahan. Sebab tubuhnya tidak dibatasi etika, dan bengkok karena kerja keras.

Makna korset sebagai penanda kelas mulai bergeser ketika industrialisasi dan urbanisasi mendorong peningkatan aksesibilitas ke mode produksi massal yang lebih murah. Artinya, korset mulai dibikin sebanyak-banyaknya dan dijual agar dapat keuntungan sebanyak-banyaknya pula.

Dari sinilah kelas pekerja, utamanya perempuan, mulai menggunakan korset untuk kegiatan sehari-hari mereka.

Publikasi majalah seperti Womanhood, The Gentlewoman and Modern Life, The London Journal, dan Bow Bells lalu hadir dengan editorial, iklan, dan artikel yang akhirnya mempengaruhi persepsi publik tentang korset. Ia kemudian dipakai berbagai lapisan masyarakat.

Di Era Victoria (1837-1901), gagasan korset cuma untuk perempuan makin dinormalisasi. Domestifikasi adalah wacana populer pada zaman itu, dengan kesopanan, kepasifan, dan kerapuhan menjadi fitur feminin yang harus dimiliki tiap perempuan.

Peneliti Turki Melis Mulazimoglu Erkal, dalam The Cultural History of the Corset and Gendered Body in Social and Literary Landscapes (2017) mencatat korset jadi simbol feminitas di era itu. Sosok feminine “ideal” adalah mereka yang punya pinggang kecil, serta bahu dan pinggang yang dibesar-besarkan. Bagi masyarakat Victoria yang menanganggap feminitas bersifat biologis, tubuh perempuan semaksimal mungkin “dibuat” sesuai dengan “fungsi” atau “kodrat” mereka sebagai ibu.

Cuma perempuan dengan tubuh berbentuk jam pasir yang dianggap mampu melahirkan dan mengasuh anak.

Baca Juga: High Heels: Dulu Milik Lelaki, Kini Diseksualisasi

Korset Buruk bagi Kesehatan?

Serena Dyer, Dosen Sejarah Desain dan Budaya Material di Universitas De Montfort, pernah menulis tentang bagaimana korset dibingkai jadi sumber penyakit oleh dokter-dokter misoginis pada tahun 1990-an.

Dyer mencatat, korset telah dituduh sebagai biang kerok dari bentuk abnormal tubuh perempuan yang disebabkan komplikasi kesehatan. Mulai dari pneumonia, komplikasi kehamilan, pencernaan buruk yang menyebabkan sembelit, infeksi pasca-persalinan TBC, hingga dapat menimbulkan “saraf kejepit” di tulang belakang. Penyakit-penyakit itu konon bisa muncul pada perempuan yang terbiasa memakai korset.

Ternyata, mayoritas klaim-klaim kesehatan ini didasarkan pandangan misogini. Dyer menulis di The Conversation, menjelaskan bagaimana masalah kesehatan terkait korset sebenarnya adalah mitos yang dibangun para dokter laki-laki untuk mempromosikan perspektif patriarki mereka sendiri.

Dyer mencontohkan seorang dokter Victoria, Benjamin Orange Flower. Ia adalah penulis pamflet Fashion’s Slaves tahun 1892 yang berperan dalam membentuk klaim-klaim pseudosains ini. Dalam tulisannya, Flower mengklaim kebiasaan memakai korset pada perempuan akan mengancam ras manusia dan membuat penggunanya tidak dapat bereproduksi dengan baik.

Klaimnya ini tentu saja bias. Pasalnya, korset pada tahun 1800-an juga dikenakan oleh banyak laki-laki dan tidak pernah disalahkan atas pemakaian korset mereka. Dyer kemudian menuliskan, terlepas dari klaimnya yang berbahaya bagi kesehatan, beberapa korset bahkan dirancang khusus agar lebih sehat dan nyaman sehingga bisa mendukung ruang gerak perempuan.

Baca Juga: Sejarah Celana: Simbol Penting Gerakan Perlawanan Perempuan

Dalam penelitian Straight-Laced: How the Corset Shaped Turn-of-the-Century English Femininity (2019), Shannon Walsh dari Universitas Alabama menuliskan bahwa pada tahun 1800-an akhir perempuan telah menggambarkan kendala yang dihadapi para perempuan atletik (mengacu pada perempuan yang gemar melakukan kegiatan fisik sebagai bagian dari rekreasinya) karena korset menggangu ruang gerak mereka.

Hal ini lalu mendorong permintaan korset olahraga yang dirancang dengan ventilasi antara tulang sehingga lebih fleksibel ketika digunakan saat berolahraga. Biasanya bentuknya lebih pendek dari korset normal dan terbuat dari bahan yang tidak bikin sesak.

Siapa sangka, munculnya jenis korset ini justru memiliki efek domino dengan rekreasi menjadi lebih mudah diakses oleh perempuan dan memungkinkan kemungkinan gaya hidup yang lebih sehat. Dengan cara ini, korset pun beradaptasi dengan kebutuhan perempuan dan memungkinkannya untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitasnya.

Di Indonesia sendiri sebenarnya juga tidak jauh berbeda. Banyak sekali perempuan memakai korset. Ada tradisi memakai bengkung atau gurita, pakaian tradisional serupa korset, buat ibu-ibu yang baru melahirkan. Pemakaian korset ini sangat berguna bagi mereka untuk pemulihan otot abdomen pasca-melahirkan dan diyakini bisa mengembalikan bentuk perut seperti sebelum hamil.

Kata Dyer, pembingkaian korset sebagai produk yang mengekang perempuan hadir karena dilanggengkan media. Tontonan kita yang mengangkat perempuan-perempuan dari zaman dulu selalu menampilkan korset sebagai musuh perempuan. Contohnya, adalah adegan film yang jadi pembuka artikel ini.

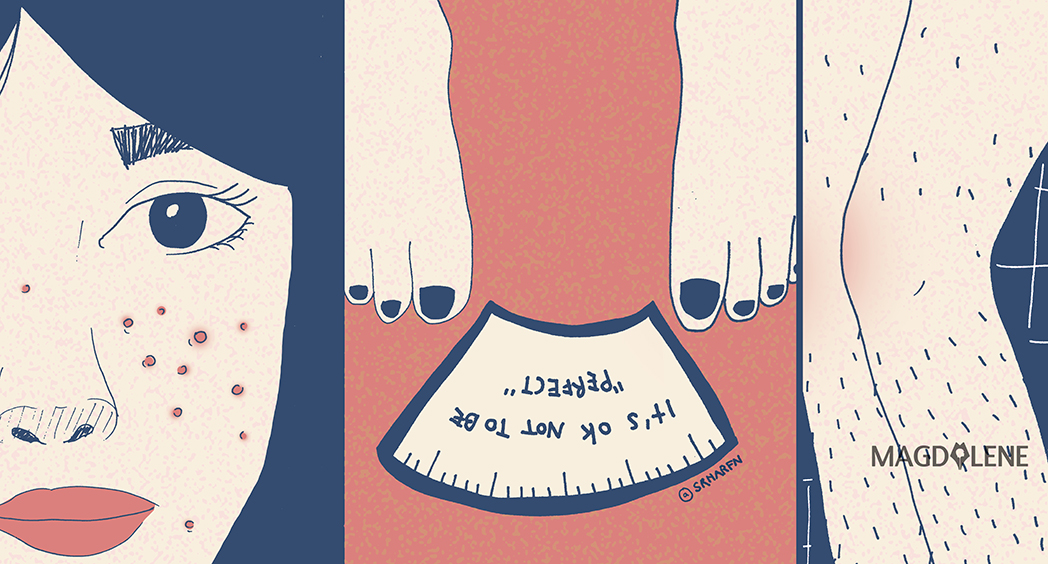

“Padahal, perempuan-perempuan di masa lampau juga punya agensi pada tubuh mereka sendiri,” kata Dyer. Bagi mereka, korset diciptakan sebagai garmen penyokong untuk bisa tampil gaya tanpa diet, olahraga, atau operasi plastik.

“Akan sangat menyegarkan sekali kalau drama-drama zaman sekarang (yang mengadopsi perempuan dan korset) merangkul sejarah korset dari bingkai feminis, ketimbang terjebak perspektif stereotip misoginis,” ungkap Dyer di artikelnya.