‘Love-Hate Relationship’ dengan BPJS Kesehatan: Sebuah Curhatan Pasien

Bagiku BPJS kesehatan adalah penyelamat, tapi birokrasinya yang ruwet sering kali membuatku frustasi.

Nampaknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) memang tak pernah absen jadi topik pembicaraan di media sosial. Mulai dari perbandingan BPJS Kesehatan dengan sistem kesehatan di Amerika Serikat hingga dugaan penyelewengan dana.

Pada (23/2) misalnya, akun @Kimberley20101 berkicau, masyarakat enggan membayar BPJS Kesehatan. Pasalnya, dana masyarakat yang terhimpun di dalamnya, dikorupsi dengan alibi investasi.

“Duit duit rakyat itu dikemanakan? Tidak bisa mengelola atau memang sengaja dimanfaatkan?” cuitnya dengan diakhiri tagar #CabutAturanBPJS. Cuitannya ini sontak menuai respons dari warganet Twitter. Ada yang setuju dengannya, tapi banyak pula yang tidak sepakat.

Salah satu orang yang tak setuju dengan cuitannya ini adalah Uly Siregar. Melalui akun pribadinya yang terverifikasi, Uly heran kenapa @Kimberley20101 mengatakan BPJS tidak “berfaedah”. Padahal buat banyak orang termasuk dirinya, keberadaan BPJS justru telah menanggung biaya pengobatan yang mahal.

“Kok bisa ga berfaedah? Mendiang bapakku sempat dioperasi biayanya hampir Rp100 juta ditanggung BPJS. Justru BPJS dengan segala kekurangan yang semoga makin bagus ke depan satu-satunya legacy pemerintahan JKW yang bikin dia lumayan. I wish USA had universal healthcare like BPJS,” cuit Uly.

Baca Juga: Jaminan Kesehatan Minim Bagi Korban Kejahatan dan Kekerasan Seksual

Aku Dapat Manfaat BPJS tapi…

Senada dengan pernyataan Uly, aku adalah satu dari banyak masyarakat Indonesia yang mendapatkan manfaat BPJS Kesehatan. Dulu sebelum Papa pensiun, semua biaya fasilitas kesehatan keluargaku dibayarkan oleh kantor Papa. Namun, setelah Papa pensiun, kami sekeluarga mengandalkan BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan.

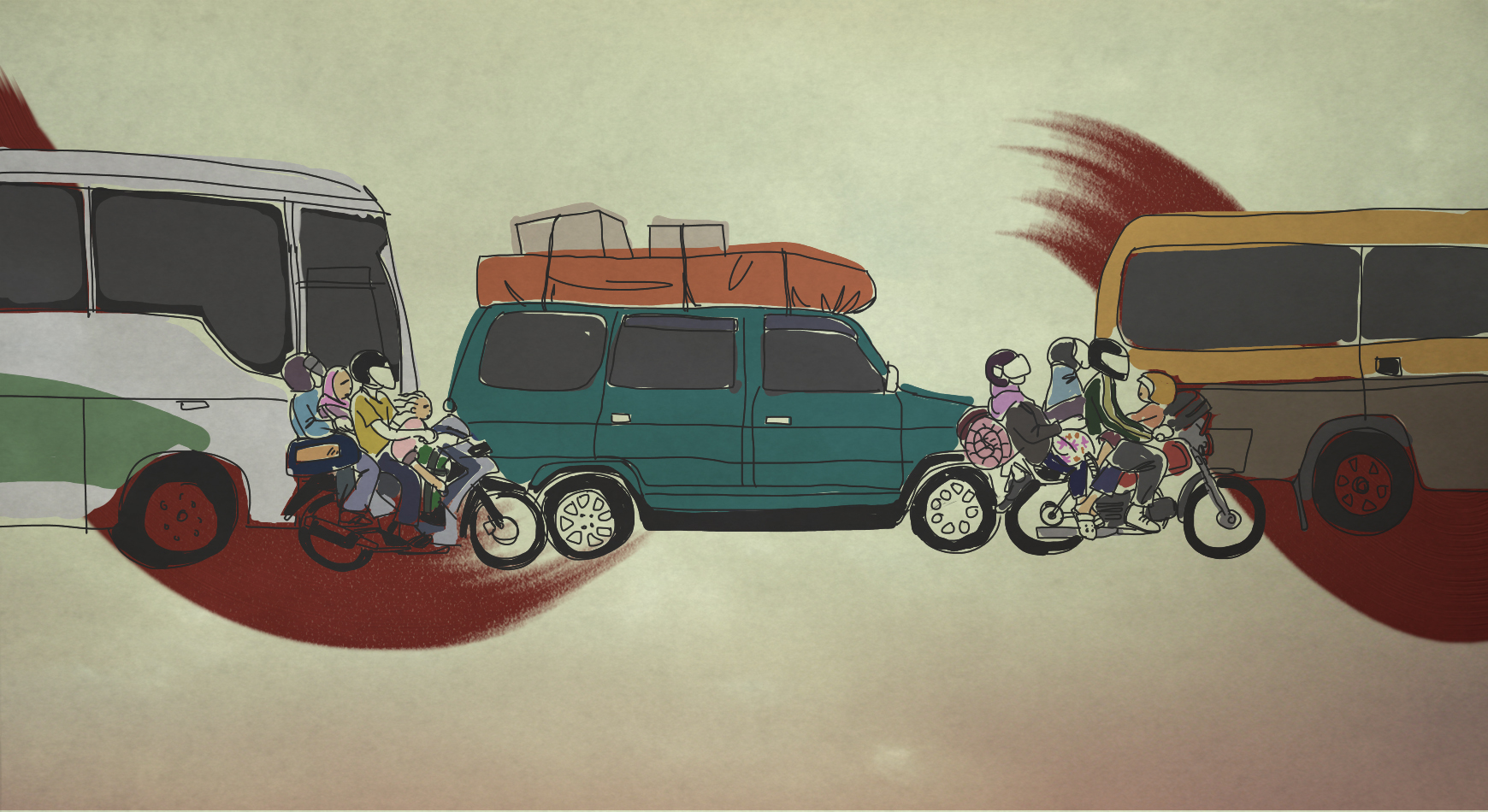

Dengan biaya yang bisa dibilang tidak terlalu mahal dibandingkan premi asuransi kesehatan, BPJS Kesehatan memang cukup membantu buat kami. Manfaatnya pun sangat terasa, apalagi ketika adik laki-lakiku mengalami kecelakaan motor 2016 tahun silam. Kecelakaan motor yang dialami adikku mengharuskan dia cuti sekolah hampir satu semester dan fokus pada pengobatan. Kakinya yang patah dan engsel lututnya yang lepas, jelas membuat adikku harus menjalani proses pengobatan yang sangat intens.

Aku masih ingat bagaimana adikku bahkan harus dirawat inap selama hampir 3 minggu di Rumah Sakit Pasar Rebo setelah melakukan operasi pertamanya pasca kecelakaan. Setelah operasi, ia masih harus memasang pen di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, yang otomatis mewajibkannya dirawat inap kembali.

Pengobatan adikku ternyata belum selesai di situ. Tak hanya harus mengonsumsi obat yang sudah diresepkan dokternya, adikku harus bolak balik ke dokter syaraf. Pasalnya, syaraf kakinya tidak berfungsi pasca kecelakaan. Ia tak bisa merasakan sentuhan, tak bisa menggerakan kakinya dari bagian tulang kering, jari, dan telapak kaki kirinya. Sejalan dengan pengobatan syarafnya, adikku juga harus melakukan fisioterapi setidaknya satu hingga dua minggu sekali dan rajin kontrol dua minggu sekali.

Melihat betapa intensnya pengobatan yang harus dijalani oleh adikku, mungkin tanpa BPJS, uang kami bakal ludes ratusan juga. Dalam blog pribadi Katerina dijelaskan, bagaimana perempuan itu harus menghabiskan biaya operasi tangan dan pemasangan pen putranya sebesar Rp25 juta di Rumah Sakit RS Permata Pamulang. Biaya ini saja belum termasuk biaya rawat inap dan tebus obat.

Tidak hanya adikku saja yang merasakan manfaat dari BPJS. Beberapa waktu lalu aku mengalami impaksi, kondisi pertumbuhan gigi bungsu yang tidak normal, sehingga infeksi. Kondisiku ini mengharuskan aku menjalani operasi bedah mulut, dan dicabut tiga gigi bungsu.

Aku sempat bertanya pada temanku yang pernah menjalani operasi bedah mulut karena impaksi. Ia yang 2019 lalu melakukan operasi impaksi di Rumah Sakit Siloam, menghabiskan uang Rp11 juta untuk pencabutan dua gigi. Biaya ini pun belum termasuk rawat inap dan biaya kontrol pasca operasi. Bayangkan saja jika aku memilih untuk memakai uang pribadi, perkara cabut gigi saja aku sudah mengeluarkan uang sekitar Rp16 hingga 22 juta. Mungkin jika ditotal dengan biaya rawat inap dan kontrol, aku bisa menghabiskan uang Rp30 hingga 35 juta. Uang yang jumlahnya tak main-main.

Namun, dengan menggunakan BPJS Kesehatan adikku dan aku (yang baru akan menjadwalkan operasi bedah mulut) tak dikenai biaya satu peser pun.

Baca Juga: Program JKN Belum Jangkau Transpuan

Duka Memakai BPJS Kesehatan

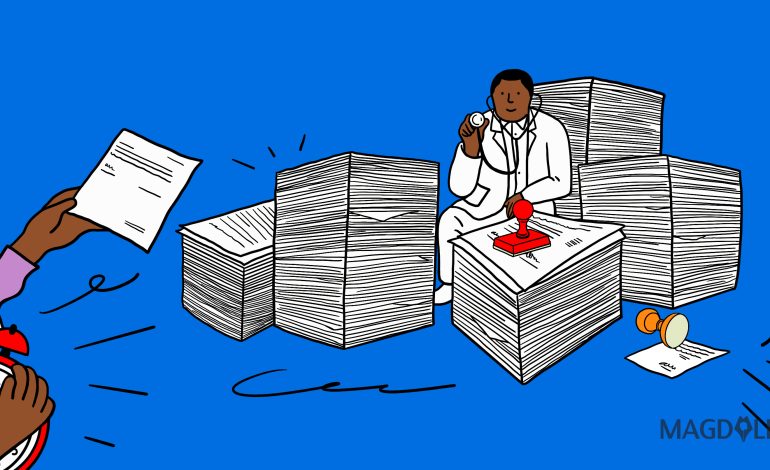

Walau BPJS Kesehatan memberikan kemudahan untuk mengakses kesehatan secara gratis, sistem ini bukan tanpa cela. Pertama adalah waktu dan tenaga. Berbeda dengan rawat jalan yang menggunakan biaya pribadi atau asuransi kesehatan swasta BPJS Kesehatan memiliki regulasi yang cukup bikin pusing.

Pasalnya, BPJS Kesehatan memiliki sistem rujukan berjenjang. Mulai dari fasilitas kesehatan atau faskes tingkat satu, yaitu klinik atau Puskesmas terdekat dengan dokter umum, faskes kedua, yaitu rumah sakit umum atau khusus dengan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, dan terakhir faskes tingkat ketiga, yaitu dokter sub-spesialis.

Dengan sistem rujukan berjenjang ini, maka setiap kita sakit atau memiliki keluhan, kita tidak akan bisa langsung pergi ke rumah sakit umum dan buat janji temu dengan dokter spesialis. Sebaliknya, kita harus pergi ke klinik atau Puskesmas terdekat untuk mendapatkan rujukan faskes tingkat kedua dahulu. Ketika mendapatkan rujukan pun kita juga tak bisa langsung (pada hari yang sama) pergi ke faskes tingkat kedua. Kita diberikan waktu tiga hari untuk ke faskes tingkat dua, sehingga baru bisa ke berobat lagi esok.

Proses ini terus berjalan ke faskes tingkat tiga jika penyakit yang kita miliki tidak bisa ditangani oleh dokter atau peralatan di rumah sakit terkait tidak mumpuni. Dengan sistem rujukan berjenjang ini, BPJS Kesehatan memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Belum lagi fakta lapangannya, setiap pasien yang pergi ke faskes tingkat dua harus rela antre mengambil nomor pendaftaran. Hal ini tak lain karena banyak sekali pasien yang dirujuk dari faskes tingkat satu ke tingkat kedua. Faskes tingkat satu di Depok untuk poli gigi dan ortopedi contohnya, semua dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Brimob.

Inilah yang terjadi padaku dan adik. Kami harus rela berangkat bahkan sebelum Subuh hanya untuk mengambil nomor antrean pendaftaran. Aku pernah punya pengalaman pergi ke Rumah Sakit Bhayangkara Brimob untuk mengambil nomor antrean jam setengah 6 pagi. Sesampainya di sana pukul 6 pagi, aku tidak dibolehkan masuk karena pendaftaran ke poli gigi sudah penuh. Akibatnya, di minggu depan aku pergi lagi ke Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, namun kali ini pukul 04:20 pagi.

Sayangnya, walaupun sudah pergi sepagi itu untuk ambil nomor, aku tetap dipanggil sekitar jam 11 lewat karena penumpukan pasien BPJS Kesehatan. Bayangkan saja aku dapat nomor antrean 65 kendati sudah antre sejak jam 4:45. Hal yang lebih lucu lagi adalah kukira dengan waktu yang aku habiskan untuk menunggu, aku akan langsung diberikan tindakan. Nyatanya? Aku dilempar atau dirujuk kembali ke faskes tingkat ketiga. Aku hanya menghabiskan waktu kurang dari 2 menit diperiksa oleh dokter mulut di Rumah Sakit Bhayangkara Brimob. Waktu yang tak sepadan dengan waktu yang aku harus menghabiskan kurang lebih 6 jam untuk menunggu dipanggil dengan was-was.

Kisah ini pun tak berakhir di sini saja. Saat sampai di faskes 3 RS Universitas Indonesia, aku disuruh pergi ke rumah sakit lain untuk melakukan rontgen gigi panoramik, karena radiologi gigi di RS UI sedang ada perbaikan. Yang tambah membuat aku frustasi adalah aku harus membayar sendiri rontgen gigiku.

Kenapa? Karena jika aku menginginkan rontgen gigi digratiskan, aku harus kembali lagi ke faskes tingkat pertama dan melalui segala hal menyebalkan dari awal. Ya hal ini tak lain disebabkan RS UI adalah faskes rujukan tingkat tertinggi, sehingga jika ada “printilan” yang tak bisa diakomodasi faskes rujukan tingkat tiga, maka akan ada biaya ekstra dari kantong kita sendiri yang harus dibayarkan. Setelah semua keribetan ini, aku masih harus kembali lagi ke RS UI namun di minggu depannya.

Takdirku kemudian dipermainkan kembali saat membawa hasil rontgen gigi panoramik. Aku diberitahu harus meminta persetujuan dokter orthodonti (dokter gigi yang memiliki spesialisasi dalam menangani perbaikan posisi gigi dan rahang) terkait urgensi operasi rahang. Alhasil, aku harus menunda lagi waktu penetapan jadwal operasi karena aku tak mau meminta persetujuan dokter.

Hingga detik ini, aku masih belum bertemu dengan dokter orthodonti. Aku baru akan bertemu dengannya di Sabtu dan kemungkinan kembali lagi ke RS UI untuk menetapkan jadwal operasi pada Agustus. Doakan saja ya semua keribetan ini cepat usai. Sebab, jujur saja, dengan sistem rujukan berjenjang BPJS dan birokrasinya ini, aku tak cuma rugi materil tapi juga non-materiil.

Rugi non-materiil karena aku harus bolak balik pergi dari faskes satu dan faskes tiga maka waktu dan tenagaku otomatis terkuras habis. Selama sebulan belakang ini, aku harus izin setiap Senin. Subuh berangkat, pulang di siang hari untuk sekadar berkonsultasi. Mau bekerja sambil menunggu pun rasanya sulit. Hal ini karena sebagai pasien BPJS, aku harus menunggu bersama ratusan orang dengan kursi berdempetan. Kursi yang tak enak bahkan untuk membuka laptop dan fokus bekerja.

Untuk segi materiil, aku harus merogoh kocek yang dalam untuk membayar biaya transportasi. Sebagai orang yang tak diperbolehkan naik motor, maka aku harus bolak balik ke rumah sakit dengan ojek daring. Sekali perjalanan pergi dan pulang rumah sakit saja, uang Rp60 ribu harus digelontorkan. Bayangkan seberapa banyak ongkos yang aku habiskan untuk bolak balik sekali seminggu karena birokrasi BPJS?

Ini baru uang transportasi, belum lagi dengan uang makan. Dengan waktu yang harus diluangkan tidak sedikit dari pagi buta hingga siang, maka aku pun harus mengeluarkan uang ekstra untuk makan. Apalagi aku sendiri punya penyakit maag, telat makan sedikit bisa kumat. Akhirnya, aku teringat dengan ibu-ibu yang ngobrol saat menunggu antrean pengambilan nomor BPJS Kesehatan.

“Pakai BPJS, sih emang enaknya semuanya digratisin, Mbak. Namun gantinya kita harus ngerelain waktu dan tenaga kita. Belum lagi biaya transport yang bengkak karena harus bolak balik. Mau bagaimana lagi?”

Ilustrasi oleh: Karina Tungari